RUSSLAND HEUTE

Tatjana und Sergej Nikitin sind seit vielen Jahren als Musiker und Liedermacher bekannt – „Barden“ nennt man in Russland die Vertreter ihres Genres. Die berühmtesten Barden waren Bulat Okudschawa, Wladimir Wyssozki und Alexander Galitsch. Die Lieder der Nikitins sind vergleichsweise unpolitisch, nicht unkritisch, aber von der Grundstimmung positiv, oft melancholisch, manchmal voller Lebensfreude. Viele ihrer Lieder sind mittlerweile schon zum Allgemeingut und russischen Kulturerbe geworden: „Alexandra“ aus dem Film „Moskau glaubt den Tränen nicht“, das Lied von der sagenumwobenen „Zwölften Nacht“ nach Weihnachten, die Hymne auf den goldenen Sehnsuchtsort „Britsch-Mulla“ und viele andere. Die größten Erfolge hatte das Ehepaar (er Russe, geboren 1944, sie tadschikisch-russischer Herkunft, geboren 1945) in den 1970er und 1980er Jahren, aber sie sind nach wie vor aktiv, treten auf und veröffentlichen neue Alben.

Mein Lieblingslied: Die „Postbotin“

Das Lied, das mir von ihnen am meisten gefällt, gehört nicht zu den heiteren, optimistischen, es ist tieftraurig. Die Sängerin führt darin ein Zwiegespräch mit einer Postbotin, die im Zweiten Weltkrieg nicht nur Briefe und Zeitungen austrägt, sondern auch die Benachrichtigungen über den Tod von Soldaten. Tatjana Nikitina singt es sehr ruhig und zurückgenommen (und umso wirkungsvoller); ihr Mann Sergej hat die Musik geschrieben und begleitet sie auf der Gitarre. Der Text stammt von Dmitri Sucharew, der viele ihrer Texte verfasst hat. Er passt so gar nicht ins heutige Russland, in dem es nur noch eine siegreiche Großmacht und todesmutige Helden gibt und in dem die hässliche Realität und das erbärmliche Sterben ausgeblendet werden. Das Wort „Frieden“ kommt in Putins Welt kaum noch vor, „pobeda“, „Sieg“, ist das Wort, das einem überall entgegenspringt.

Die Nikitins verließen Russland im März 2022 und gingen nach New York, wo seit den 1990er Jahren ihr Sohn mit seiner Familie lebt. Ob sie je wieder zurückkehren werden oder können, ist ungewiss. In ihrer russischen Heimat mussten sie sich deshalb heftig anfeinden und beschimpfen lassen. Doch davon später – zunächst das Lied und danach der Text im russischen Original und in meiner Übersetzung.

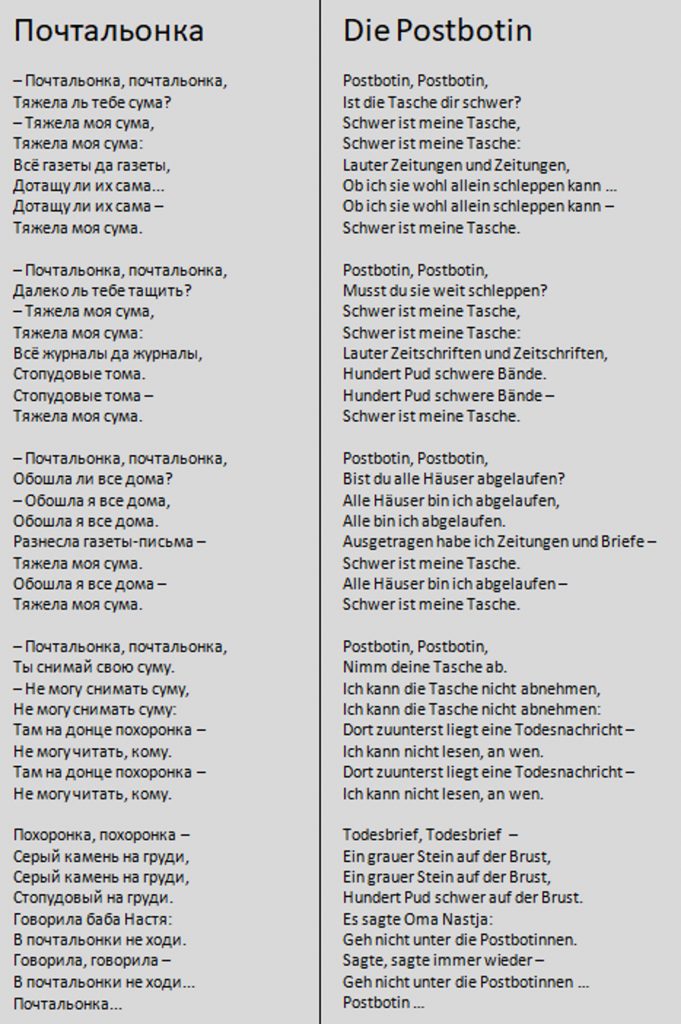

Hier ist der Text dazu:

Der schrecklichste Brief im Krieg: Die „pochoronka“

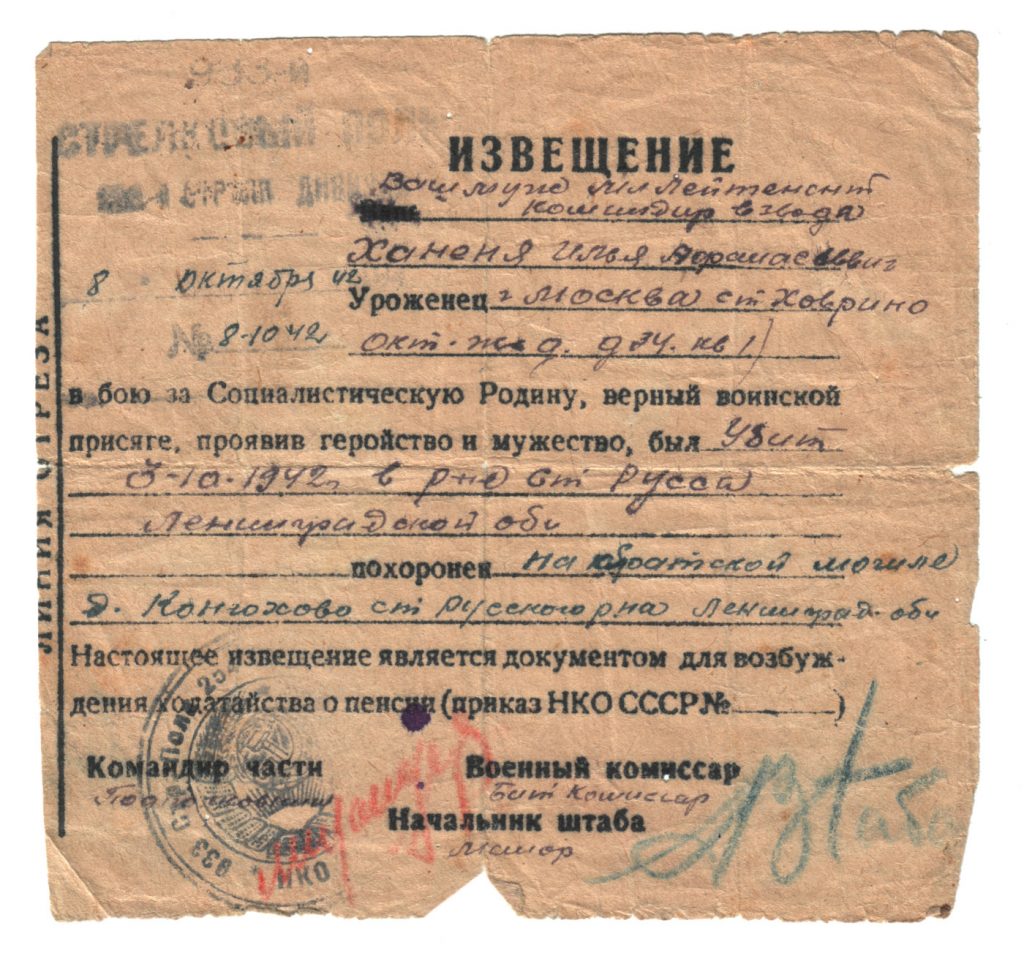

Der Brief mit der Todesnachricht hieß im Volksmund „pochoronka“, abgeleitet von „pochorony“, „Begräbnis“. Es war kein persönliches Anschreiben, sondern ein Formular, in das Name, Todesdatum und Ort der Beisetzung von Hand eingefügt wurden. Das Grab war meist ein sogenanntes „Brüdergrab“ („bratskaja mogila“), gemeint ist damit ein anonymes Massengrab für gefallene Soldaten. Das Formular hieß offiziell nur trocken und bürokratisch „Benachrichtigungsformblatt Nr.4“. Es berechtigte den Empfänger oder die Empfängerin, einen Antrag auf eine Hinterbliebenenrente zu stellen.

Quelle: Wikipedia

In dieser „pochoronka“ aus dem Jahr 1942 ist zu lesen, dass Ilja Afanassjewitsch Chanenja aus Moskau, Bezirk Chowrino, am 3. Oktober 1942 im Gebiet Leningrad gefallen ist, „im Kampf für seine sozialistische Heimat, getreu seinem Soldateneid, heldenhaft und tapfer“, und in einem „Brüdergrab“ im Dorf Konjuchowo seine letzte Ruhe gefunden hat.

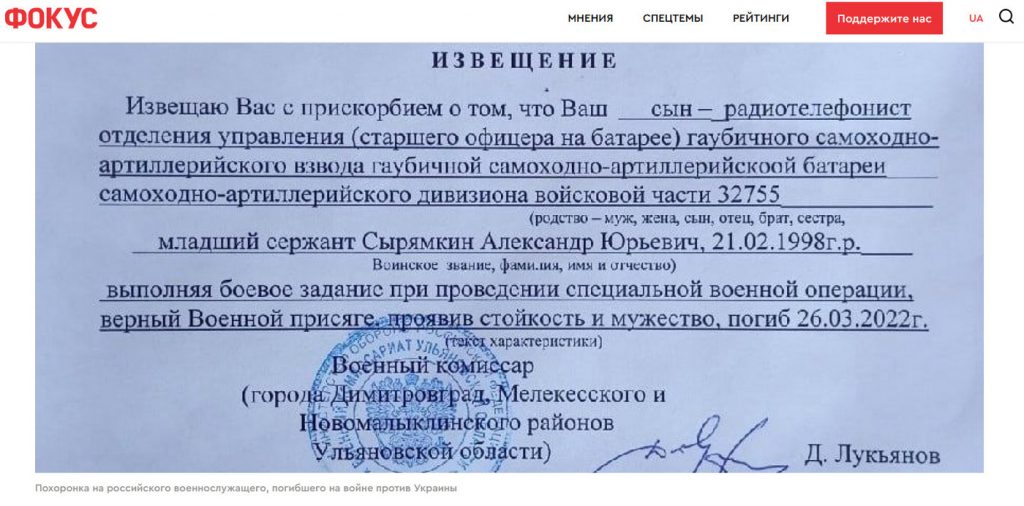

Auch heute gibt es die „pochoronka“ noch bzw. wieder, für die in der „Militärischen Spezialoperation“ in der Ukraine gefallenen Soldaten. Der gefürchtete Brief kommt aber nicht mit der Post, sondern wird den Angehörigen persönlich ausgehändigt.

In diesem Schreiben vom März 2022 wird den Eltern mitgeteilt, dass ihr Sohn Aleksandr, geboren am 21. Februar 1998, am 26. März 2022 gefallen ist. Der Text hat sich in den achtzig Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg nicht wesentlich verändert: „… in Erfüllung seines Kampfauftrages bei der Durchführung der Militärischen Spezialoperation, getreu seinem Soldateneid, standhaft und tapfer“. Einen Vermerk über ein Grab gibt es nicht, weil die in der Ukraine gefallenen Soldaten nach Russland zurückgebracht werden, als „Fracht 200“, wie das militärische Codewort für den Transport der Toten lautet.

„Undankbare Schweine“

Nachdem Tatjana und Sergej Nikitin sich gegen den Überfall auf die Ukraine ausgesprochen und Russland verlassen hatten, ergoss sich in den staatlichen Medien ein Strom von Beschimpfungen und Verunglimpfungen über sie. Die Zeitung „Argumenty i fakty“ überschrieb einen Artikel vom 19. April 2024 mit den Worten: „Die UdSSR hat das Paar Nikitin geschaffen. Aber die Barden erwiesen sich als undankbare Schweine.“

Man warf ihnen vor, Kontakt zu „ausländischen Agenten“ aufgenommen zu haben, weil sie dem Autor und Publizisten Dmitri Bykow ein Interview gegeben hatten und den Schriftsteller Boris Akunin bei seinem Internet-Projekt „Das wahre Russland“ unterstützten. Sowohl Bykow wie Akunin waren bis vor wenigen Jahren selber noch Publikumslieblinge der Medien, fielen dann wegen ihrer kritischen Haltung zum Krieg in Ungnade und wurden in das immer umfangreicher werdende Register der „inoagenty“, der „ausländischen Agenten“, aufgenommen.

Die Lyrikerin Junna Moriz, deren Gedichte sie vertont hatten, verbot ihnen, diese Lieder bei ihren Auftritten zu singen.

Man beschuldigte sie, das Geld des russischen Staates gern angenommen und davon gut gelebt zu haben – im Ausland kenne sie niemand. Hier habe man ihnen eine kostenlose Ausbildung und ein Studium an einer Prestigeuniversität gewährt, aber sie mussten ja unbedingt Liedermacher werden: „Der Sohn eines Tschekisten und die Tochter eines tadschikischen Physikers, die auf Staatskosten eine wissenschaftliche Hochschulausbildung erhielten, verlegten sich auf Lieder – die ihnen gebotene Freiheit und die Chancen reichten ihnen nicht.“

Die Nikitins reagierten tief getroffen und entsetzt. Die geplante Teilnahme an einem Literatur- und Musikfestival in Montenegro sagten sie ab, da an der Organisation mehrere „ausländische Agenten“ beteiligt waren, namentlich der oben erwähnte Dmitri Bykow, außerdem der Rocksänger Boris Grebenschtschikow (von der sowjetischen Rockband „Aquarium“) und die Schauspielerin Tschulpan Chamatowa, bekannt auch hier in Deutschland (sie hat u.a. in „Goodbye Lenin“ mitgespielt).

Bei YouTube stellten Tatjana und Sergej Nikitin als Antwort auf die Anfeindungen ein Video ein, in dem sie ihre Sicht der Dinge erklären und versichern, ihre Heimat zu lieben. Auf diesem Bild sieht man sie bei ihrer Stellungnahme. Vor ihnen liegen auf einem Tisch Blätter mit dem Text ihres Statements, und Tatjana Nikitina entschuldigt sich zu Anfang dafür, dass sie nicht frei sprechen werden, sondern ihren Text vom Blatt ablesen: Sie seien zu aufgeregt, um ohne Manuskript sprechen zu können.

Auf ihrer persönlichen Website veröffentlichten sie außerdem einen offenen Brief, in dem sie u.a. schrieben:

Wir haben niemals zum Nutzen von Politik und Politikern gesungen und vom Staat keinerlei Wohltaten erwartet wie Wohnungen, Ämter und Honorare. Vielleicht haben die Leute gespürt und geschätzt, dass wir in jeder Situation den Rücken aufrecht gehalten haben, dass Anstand, Respekt vor den Menschen und Ehrlichkeit für uns keine hohlen Worte sind. (…) Die russische Sprache und Russland sind unsere Heimat.

Rio-Rita – ein fröhliches Lied im Schatten des Krieges

„Rio-Rita“ – so heißt ein Lied der Nikitins, das zu ihren bekanntesten und beliebtesten gehört. Eine eingängige Melodie, ein lebhafter Rhythmus und ein Text, der sofort ein Bild vor dem inneren Auge entstehen lässt: „Ein Provinzstädtchen. Sommerhitze. Auf dem Tanzboden – Musik von morgens an. Rio-Rita, Rio-Rita, dreht der Foxtrott sich.“

Aber dann folgt unerwartet eine Zeile, die das heitere Bild in einen ganz anderen, düsteren Zusammenhang stellt: „Auf dem Tanzboden – das Jahr 1941.“ Der 22. Juni 1941 war der Tag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion.

Den feiernden Menschen in der kleinen Provinzstadt ist das bewusst, aber sie tanzen trotzdem: „Macht nichts, dass die Deutschen in Polen sind, das Land ist stark: In einem Monat und nicht länger ist der Krieg zu Ende. Rio-Rita, Rio-Rita, dreht der Foxtrott sich.“

„Rio-Rita“ ist kein erfundener Titel, das war tatsächlich ein erfolgreicher Schlager aus den frühen 1930er Jahren, der um die Welt ging – ursprünglich kein Foxtrott, sondern ein Paso Doble. Die Melodie zu dem Lied der Nikitins ist aber nicht die dieses alten Schlagers, sondern eine eigene, von Sergej Nikitin geschriebene. Das Lied ist 1981 erschienen, das von mir unten verlinkte, nicht datierte Video mit einem Live-Vortrag der Nikitins ist wohl zur selben Zeit oder nicht lange danach entstanden, als die beiden etwa Mitte dreißig waren. Den kompletten russischen Text findet man – wie auch die Texte ihrer anderen Lieder – auf der persönlichen Website der Nikitins: https://sergeytatiananikitiny.com/