RUSSLAND LITERARISCH

„Ein leeres Haus“ und „Untertauchen“

Nur zwei Romane hat diese Autorin geschrieben, beides schmale Bändchen von weniger als 200 Seiten – nach heutigen Maßstäben also eher längere Erzählungen. Aber mir haben sie sich tief eingeprägt, und nach vielen Jahren habe ich sie kürzlich noch einmal gelesen und war wieder sehr beeindruckt.

Zur Autorin

Lidia Tschukowskaja (1907 – 1996) war die Tochter des Literaturwissenschaftlers und Kritikers Kornej Tschukowski, der vor allem als Kinderbuchautor berühmt geworden und bis heute geblieben ist – mehrere Generationen russischer Kinder sind mit seinen phantasievollen Versgeschichten voller Wortwitz groß geworden. Tschukowski war mit vielen Dichtern und Künstlern befreundet (u. a. mit Ilja Repin), in seinem Haus traf sich alles, was in der Welt von Literatur und Kunst Rang und Namen hatte.

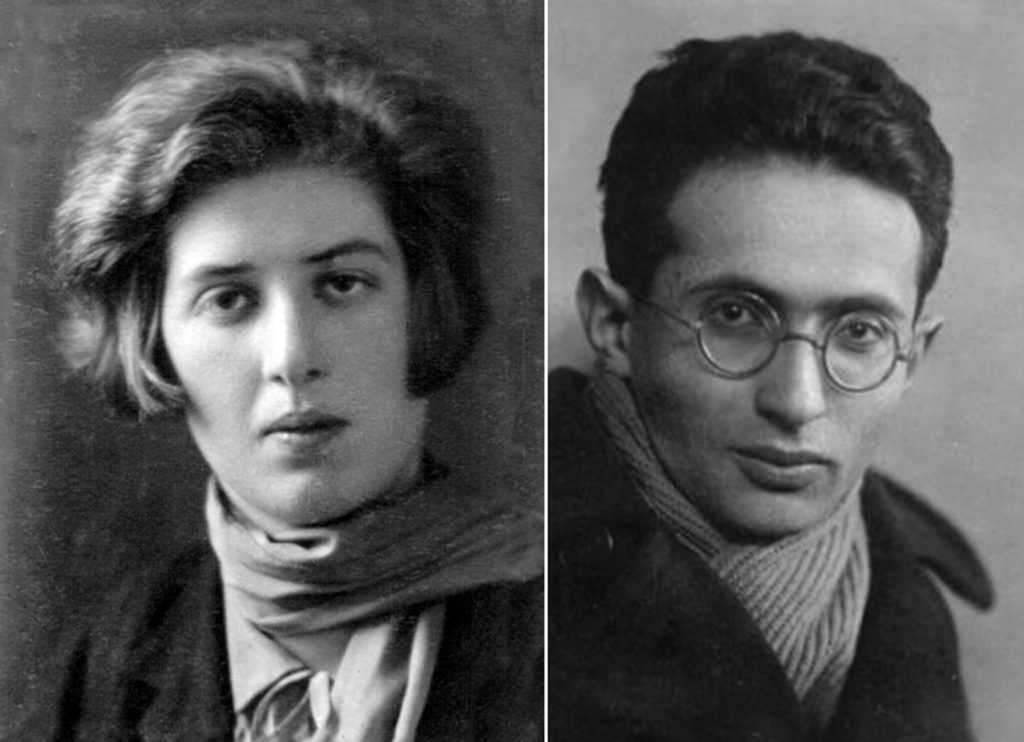

Nach ihrer Ausbildung am Leningrader Institut für Kunstgeschichte und als Stenographin arbeitete Lidia als Redakteurin in einem Kinderbuchverlag. Ihre erste Ehe mit einem Literaturhistoriker wurde geschieden; die zweite mit dem Physiker Matwej Bronstein dauerte nur wenige Jahre, bis 1937. In diesem Jahr des schlimmsten Terrors verhaftete man Bronstein wegen „Teilnahme an einer terroristischen faschistischen Vereinigung“, eine frei erfundene Anklage. Der Ehefrau sagte man, er sei zu „zehn Jahren ohne Recht auf Briefwechsel“ verurteilt worden. Damals wussten die Menschen noch nicht, dass das nur ein Euphemismus für „erschossen“ war und sie mit dieser Auskunft ruhiggestellt und von weiteren Nachforschungen abgehalten werden sollten. Tatsächlich wurde Bronstein ein halbes Jahr nach seiner Verhaftung zum Tode verurteilt und hingerichtet.

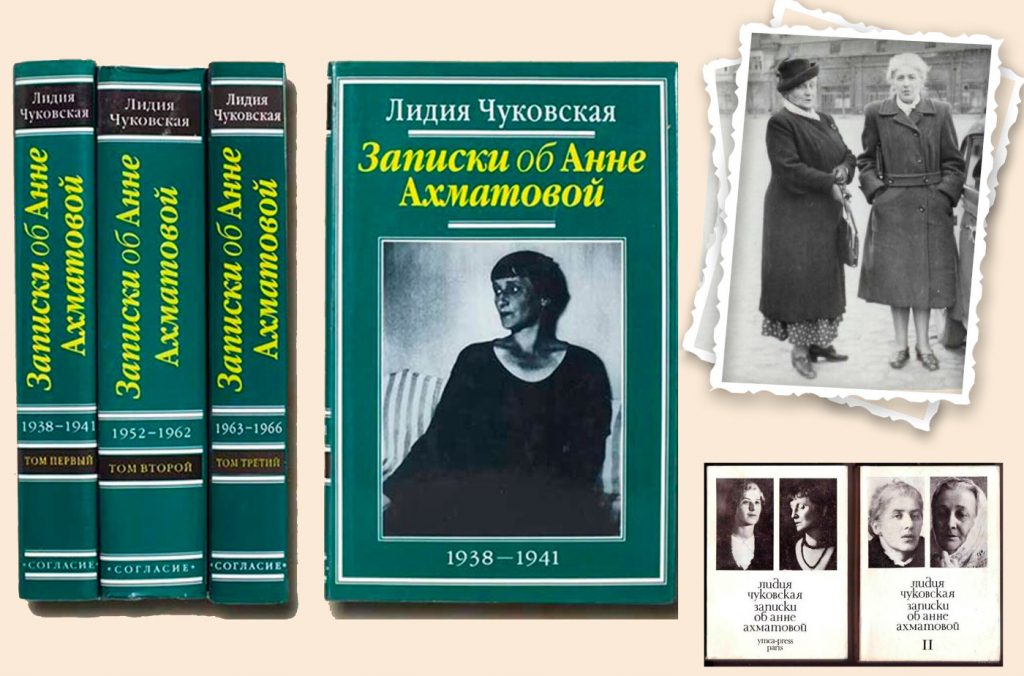

Seit den 1930er Jahren war Lidia Tschukowskaja eng mit der Dichterin Anna Achmatowa befreundet. Über ihre Begegnungen und Gespräche hat sie damals ein Tagebuch geführt, daraus entstand ein Buch der Erinnerungen in drei Bänden, die sie später noch mit umfangreichen Anmerkungen ergänzt hat – eine wichtige historische Quelle für diese Zeit und für die Biographie von Achmatowa. (Den ersten Band, der die Zeit von 1938 bis 1941 umfasst, hat Kai Borowsky ins Deutsche übersetzt.)

In den 1960er und 1970er Jahren setzte sich Lidia Tschukowskaja öffentlich für Dissidenten wie Sinjawski und Daniel, Solschenizyn, Bukowski und andere ein. Das führte 1974 zu ihrem Ausschluss aus dem sowjetischen Schriftstellerverband und zum Verbot aller ihrer Publikationen. Unter Gorbatschow wurde beides wieder rückgängig gemacht.

Zu den Romanen

Geschrieben wurden sie 1939/1940 bzw. 1949. In beiden Büchern ist eine Frau die zentrale Figur. Und beide haben einen nahen Menschen im Terror der sogenannten „Säuberungen“ verloren, Sofja Petrowna ihren Sohn, Nina Sergejewna ihren Mann – aber wie sie auf diesen Schicksalsschlag reagieren, wie sie damit umgehen, ist völlig verschieden.

„Ein leeres Haus“

Leningrad 1937. Sofja Petrowna arbeitet als Leiterin eines Schreibbüros bei einem Verlag. Sie ist verwitwet und hat einen Sohn, Nikolai, einen angehenden Ingenieur und linientreuen Komsomolzen, der ihr ganzer Stolz ist. Ihre Anschauungen sind gefestigt, sie glaubt der Propaganda und ist überzeugt, wer angeklagt wird, muss ein Volksfeind sein. Aber als der freundliche Arzt aus der Nachbarschaft und dann ihr eigener Chef, den sie sehr verehrt hat, abgeholt werden, bekommt ihr Weltbild die ersten Risse. Dann trifft es plötzlich den eigenen Sohn, der von der Uni weg verhaftet wird und verschwindet. Sie ist überzeugt, dass es sich um eine Verwechslung, einen Irrtum handelt, der sich rasch aufklären wird. Aber überall begegnet ihr Schweigen, Angst und Ablehnung. Sie verliert ihre Arbeitsstelle, muss sich eine andere, schlechtere suchen. Ihre freie Zeit verbringt sie damit, in ihrem Zimmer in einer Kommunalwohnung Konserven zu horten und Handschuhe und Mützen zu stricken – um sie ihrem Sohn zu schicken, sobald sie erfahren hat, wo er sich befindet.

Den Nachbarn erzählt sie irgendwann Lügengeschichten: Alles habe sich aufgeklärt, der Sohn sei frei, er habe eines gute Stelle als Stellvertreter und rechte Hand eines Fabrikdirektors, und bald werde er heiraten. Dann, nach einem Jahr Warten, kommt der ersehnte Brief von Nikolai, jemand hat ihn aus dem Lager geschmuggelt. Ihrem Sohn geht es schlecht, er wurde geschlagen und misshandelt. Er fleht seine Mutter an, ein Gesuch für ihn zu schreiben und die falschen Anschuldigungen gegen ihn richtigzustellen. Sofja Petrowna hastet mit dem Brief in der Hand zu einer Nachbarin, deren Mann deportiert wurde und die selbst halb wahnsinnig vor Angst ist. Die rät ihr, den Brief sofort zu vernichten, sonst würde sie alles nur noch schlimmer machen. Da verbrennt Sofja Petrowna den Brief und unternimmt gar nichts.

Eine „Live-Reportage aus dem Terror“ hat der Literaturkritiker Dmitri Bykow dieses Buch genannt. Geschrieben hat es die Autorin damals „für die Schublade“, wie man sagte, wenn klar war, dass etwas nicht veröffentlicht werden konnte. Es gab nur ein einziges handschriftliches Exemplar, das sorgfältig versteckt wurde und wie durch ein Wunder Krieg, Blockade, Umzüge und politische Umschwünge überdauerte.

In einem Interview erzählte Lidia Tschukowskajas Tochter Jelena 2014:

Er [der Text] war in ein Schulheft geschrieben. Ich war damals acht Jahre alt und – darauf bin ich sehr stolz – bekam die Aufgabe, die Seiten zu nummerieren. Ich schrieb die Zahlen mit einem roten Stift. Dieses Heft bewahrte ein Bekannter meiner Mutter während der Blockade von Leningrad auf.

Warum hat Ihre Mutter es weggegeben?

Vor dem Krieg hatte sie es einigen Freunden vorgelesen, das machte man damals oft, niemand verschwendete auch nur einen Gedanken an so etwas wie ein „Informationsleck“. Aber im Großen Haus [das NKWD-Gebäude] bekam man Wind davon, dass sie irgendein Dokument über das Jahr 1937 hätte, und lud meine Kinderfrau vor. Da beschloss Mama, Leningrad wieder zu verlassen. Sie ließ die Wohnung und alle Sachen zurück, das Heft gab sie in Gewahrsam. Und dann brach der Krieg aus. Als sie 1944 zurückkehrte, lebten in ihrer Wohnung fremde Menschen, ihre Sachen waren verschwunden, doch das Schulheft war noch da. Der Bekannte war während der Blockade gestorben, aber vor seinem Tod hatte er das Manuskript seiner Schwester übergeben.

Erst nach Stalins Tod, während der Tauwetterperiode unter Chruschtschow, gab es erste Versuche, das Buch zu publizieren. 1962 war mit Solschenizyns „Iwan Denissowitsch“ die erste Erzählung über den Gulag erschienen, es sah so aus, als könne diese Zeit endlich auch literarisch aufgearbeitet werden. Der Verlag „Sowjetski Pisatel“ und eine Literaturzeitschrift hatten das Manuskript bereits angenommen. Aber im letzten Moment kam die Weisung von ganz oben, ab sofort Veröffentlichungen zum Thema Lager und Terror zu stoppen. So erschien der Roman zuerst im Westen in einem russischen Exilverlag und wurde dann rasch in verschiedene Sprachen übersetzt. Immerhin durfte die Autorin noch erleben, dass ihr Buch auch in Russland – damals noch Sowjetunion – erschien, aber sie musste lange, bis 1988, warten.

„Untertauchen“

Winter 1949. Ein Erholungsheim für Schriftsteller auf dem Land bei Leningrad. Die Übersetzerin Nina Sergejewna verbringt hier einige Wochen in ruhiger, komfortabler, idyllischer Umgebung, sie „taucht unter“. Sie will die Erinnerungen an ihren Mann, der zehn Jahre zuvor verhaftet wurde und von dem sie seither keine Nachricht mehr hat, in Ruhe und ungestört von den Nachbarn in ihrer Kommunalwohnung zu Papier bringen. Sie schreibt, sie macht lange Spaziergänge im verschneiten Birkenwald, sie unterhält sich mit den anderen Gästen, bleibt aber auf Distanz. Den weltgewandten, eleganten Nikolai Bilibin, der ihr den Hof macht, hält sie anfangs für einen eitlen Emporkömmling. Aber dann erzählt er ihr, dass er mehrere Jahre im Lager war und seitdem herzkrank ist. Sie freunden sich an. Er gibt ihr das Manuskript für sein neues Buch zu lesen, in dem er seine Lagererfahrungen verarbeitet hat – aber nicht wirklich ehrlich, sondern geschönt und „passend“ gemacht, damit es den Erwartungen der Partei entspricht (anders hätte das Buch damals natürlich auch keine Chance gehabt, veröffentlicht zu werden). Nina ist zutiefst enttäuscht, sie bricht mit ihm und wirft ihm vor, ein Lügner zu sein: „Warum waren Sie nicht stolz genug, um zu schweigen? Einfach schweigen?“

Der Roman ist sicher nicht zufällig in Ich-Form geschrieben, denn diese Nina ist der Autorin wesensverwandt – genauso kompromisslos und unduldsam, wie Lidia Tschukowskaja selbst ihr ganzes Leben gewesen ist. Auch ihre Lebensumstände gleichen sich – die Tätigkeit im Literaturbetrieb, der Mann seit vielen Jahren im Lager.

„Ein leeres Haus“ liest man mit angehaltenem Atem, die Handlung ist dramatisch, man wird sofort in den Strudel der Ereignisse hineingezogen. Im Vergleich dazu ist „Untertauchen“ ein ruhiges, auf den ersten Blick eher beschaulich wirkendes Buch, allerdings nur an der Oberfläche. Die wichtigen Ereignisse liegen bereits ein Jahrzehnt zurück, brechen sich aber in entscheidenden Momenten (und in Ninas Alpträumen) immer wieder Bahn und sind unterschwellig die ganze Zeit präsent.

So ergänzen sich die beiden Romane, schildern dieselbe Zeit und zwei ähnliche Schicksale, aber aus ganz verschiedenen Perspektiven.

Eine Schlüsselszene: Die Schlange

Ausführlich wird in beiden Romanen geschildert, wie Sofja und Nina stundenlang mit vielen anderen Frauen, vereinzelt auch Männern, in der Schlange vor der Justizbehörde warten. Dort stehen mit ihnen alte und junge Frauen, manche mit kleinen Kindern im Arm oder an der Hand, nicht nur Russinnen, auch Lettinnen, Jüdinnen, eine Finnin. Sie alle sind Angehörige von Verhafteten und im Gulag Verschwundenen und harren hier aus in der Hoffnung, Genaueres in Erfahrung zu bringen: das Strafmaß, die Begründung, den Verbleib und eine Adresse, an die sie ihre Briefe und Pakete schicken können.

Sofja Petrowna, die glaubt, die Verhaftung ihres Sohnes sei nur ein Versehen, das sich schnell aufklären werde, betrachtet die anderen Menschen in der Schlange mit Misstrauen:

Man stelle sich vor, alle diese Frauen sind Mütter, Ehefrauen, Schwestern von Saboteuren, Terroristen, Spionen, und der Mann ist wohl seiner Frau oder seines Bruders wegen hier. Dabei sehen sie alle wie ganz gewöhnliche Menschen aus, wie Menschen, denen man in der Straßenbahn oder im Kaufhaus begegnet. Nur erschöpft sind sie alle, mit zerknitterten Gesichtern. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Unglück für eine Mutter sein muss, wenn sie erfährt, dass ihr Sohn ein Saboteur ist, dachte Sofja Petrowna.

Nina Sergejewna erinnert sich:

Die Brückenlaternen erloschen alle auf einmal, und die Lautlosigkeit und Plötzlichkeit, mit der es geschah, erfüllte mich mit Entsetzen, wie alles in dieser Nacht. Ich hatte mich schon abends hier angestellt: ich habe die Nummer 715. Sie machen gegen neun auf, und jetzt ist es noch nicht sechs: noch hört man keine Straßenbahn. Die Frauen gehen schweigend an der vereisten Quaimauer auf und ab. (…)

Endlich setzte sich die Schlange vor mir in Bewegung: dort, weit vorne, öffneten sich die schweren Türflügel. Die Schlange schob sich geräuschlos und zaghaft in einen riesigen vielfenstrigen Saal vor. Es gab weder Drängeln noch Lärm oder Streit – nur scheue Blicke. Das hier waren nicht die vollgespuckte Treppe oder der Korridor einer Staatsanwaltschaft, nicht die schiefen Holzverschläge vor dem Gefängnisschalter – das hier war das Hohe Haus, das Ministerium, das Schicksal in eigener Gestalt.

Als sie endlich an der Reihe ist und die schwere Tür aufdrückt, bietet sich ihr ein unerwartetes Bild: kein großer, imposanter Raum, sondern eine winzige Kabine mit einem Schalter und einer Sperrholzplatte statt eines Schiebefensters, so hoch angebracht, dass sie sich auf die Zehenspitzen stellen muss, um ihren Pass hineinzureichen und den Namen ihres Mannes zu nennen.

Das Brett geht wieder hoch. Der Pass fliegt mir mitten ins Gesicht.

„Die Untersuchung in der Sache ihres Mannes, Pimenow, Alexej Wladimirowitsch, ist noch nicht abgeschlossen!“, schreit der Kopf. Der Bühnenvorhang aus Sperrholz fällt mit lautem Krach, und ich höre das Klingelzeichen im Saal.

Beide Romane sind auf Deutsch mehr als zwanzig Jahre vor ihrer ersten Veröffentlichung in der Sowjetunion erschienen, „Ein leeres Haus“ 1967 bei Diogenes, übersetzt von Eva Mathay, „Untertauchen“ 1972 ebenfalls bei Diogenes in der Übersetzung von Swetlana Geier. Aus diesen Ausgaben habe ich zitiert.

„Untertauchen“ ist 2017 im Fischer-Verlag neu aufgelegt worden, „Ein leeres Haus“ 2025, nun unter dem ursprünglichen Titel „Sofja Petrowna“, im Dörlemann-Verlag.

In Russland ist 2023 eine Ausgabe beider Bücher in einem Band, ergänzt durch die erstmals 2009 veröffentlichten umfangreichen Memoiren, im Verlag Asbuka erschienen.