RUSSLAND HISTORISCH

1922 erschien in dem Moskauer Verlag „Alziona“ ein ganz erstaunliches Buch – es enthielt keinerlei Text außer dem Inhaltsverzeichnis am Ende, dafür 25 Porträts der damals bekanntesten zeitgenössischen russischen Dichterinnen und Dichter als Scherenschnitte. „Silhouetten von Zeitgenossen 1 – Poeten“ lautete der Titel, und man kann nur bedauern, dass es keinen zweiten Band gab. Aber die Zeiten waren schwierig, und der 1910 von einem Liebhaber der schönen Künste (dem Sohn eines Kaufmanns und Dampfschiffbesitzers) gegründete Verlag hatte schon 1923 kein Geld mehr und musste schließen.

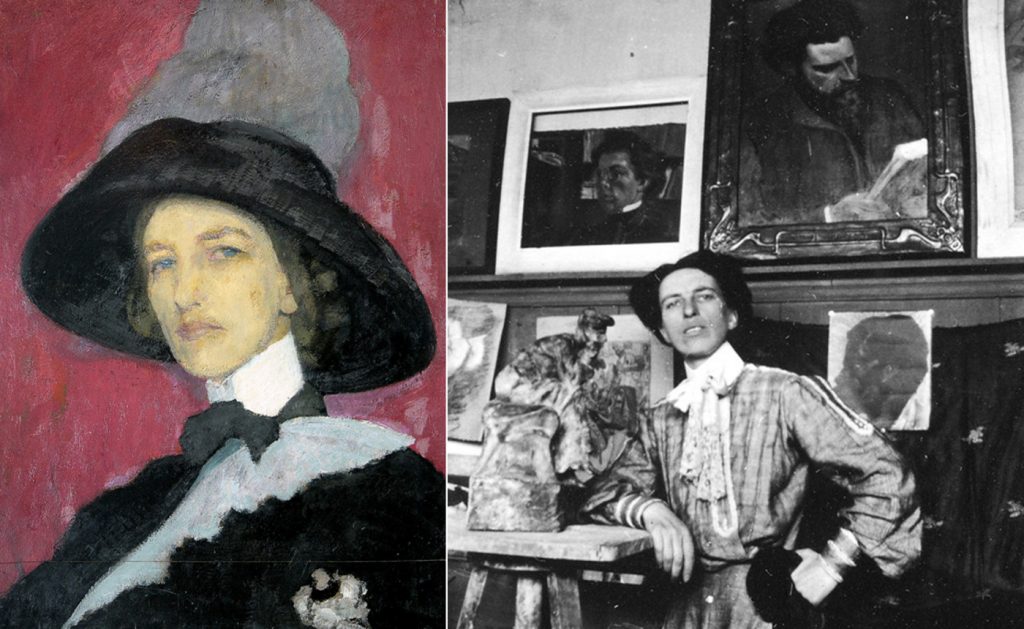

Die Künstlerin, die diese kleinen Meisterwerke schuf, heißt Jelisaweta Kruglikowa. Sie wurde 1865 in Petersburg geboren und studierte in Moskau Malerei, Bildhauerei und Architektur. Von 1895 bis 1914 lebte und arbeitete sie in Paris, kehrte aber immer wieder für längere Aufenthalte nach Russland zurück. Ihr Pariser Atelier war Anlaufstelle und Treffpunkt für die russischen Emigranten, von denen die Stadt damals wimmelte, aber auch für andere Künstler und Kunstinteressierte. Sie veranstaltete dort regelmäßig Ausstellungen. Eine Zeitlang unterrichtete sie Grafik an einer Pariser Kunstschule. In ihrem Atelier stand sogar eine eigene Tiefdruckpresse.

Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges ging Kruglikowa zurück in ihre Heimat und blieb dort auch nach Kriegsende und Revolution eine aktive und erfolgreiche Künstlerin.

Der Kunsthistoriker und Literaturwissenschaftler Erich Gollerbach (1895 – 1942), der in den 1930er Jahren mit ihr befreundet war, beschrieb sie in seinen Erinnerungen so:

Ein wechselhaftes, bewegliches Gesicht. Ein Seitenscheitel teilt die silbrigen Strähnen der kurz geschnittenen Haare. Das Kostüm von halb männlichem Zuschnitt. Energische Gesten, die das von ihr Gesagte ergänzen. Ein breites Lächeln. Der bläuliche Qualm einer Papirossa.

Die Jahre haben lange, freundliche Furchen in das Gesicht der Künstlerin gegraben, aber in den wachsamen Augen – von der Farbe verblasster Kornblumen – leuchtet eine junge, alterslose Seele. Ihr Ausdruck ändert sich oft: ein freundlicher Gruß, eine Frage, Erstaunen, Ärger; mal zusammengekniffen, dann wieder groß und rund – diese Augen können lächeln und zürnen, aber vor allem können sie – sehen.

Zwölf Porträts – zwölf Persönlichkeiten

Aus den 25 Scherenschnitten habe ich die zwölf, die mir am besten gefallen, ausgesucht und jeder Silhouette ein Foto gegenübergestellt, möglichst aus derselben Zeit oder zumindest aus demselben Jahrzehnt. Dabei habe ich versucht, ein Foto zu finden, das das Charakteristische oder ein Charakteristikum der jeweiligen Person festhält (meiner Meinung nach) – so wie es auch in den Scherenschnitten meisterhaft zum Ausdruck kommt.

Nur durch Umrisse einen Menschen lebendig werden zu lassen, ist eine echte Herausforderung. Es fehlen die Farben, es gibt keine Möglichkeit zu schattieren und abzutönen, und vor allem fehlt die Augenpartie. Gerade die Augen bzw. der Blick eines Menschen ist ja besonders wichtig, nicht zufällig reicht es bei Fotos meist, einen schwarzen Balken über die Augenpartie zu legen, um jemanden unkenntlich zu machen.

Wer alle 25 Scherenchnitte ansehen möchte, findet in den Anmerkungen den Link zu der frei zugänglichen digitalisierten Ausgabe des Buchs.

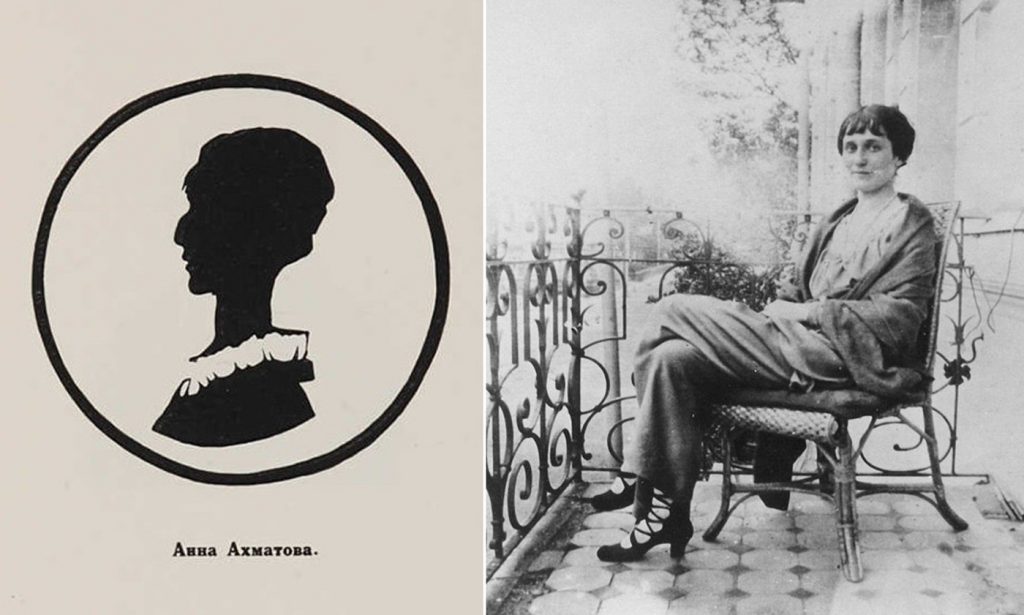

Anna Achmatowa (1889 – 1966)

Russlands bekannteste und bis heute meistgelesene Lyrikerin war um 1920 Mittelpunkt der Petersburger literarischen Szene. Ihre schlanke Gestalt, ihre von vielen Zeitgenossen als „königlich“ beschriebene Haltung und ihr markantes, aber trotzdem feminines Profil haben viele Maler und Bildhauer inspiriert. (Eine Reihe dieser Porträts habe ich in einem älteren Beitrag zusammengestellt.)

Von den Sowjets als „dekadent“ gebrandmarkt, konnte sie jahrzehntelang nichts veröffentlichen. Ihr Sohn Lew aus der Ehe mit Nikolai Gumiljow verbrachte viele Jahre im Lager.

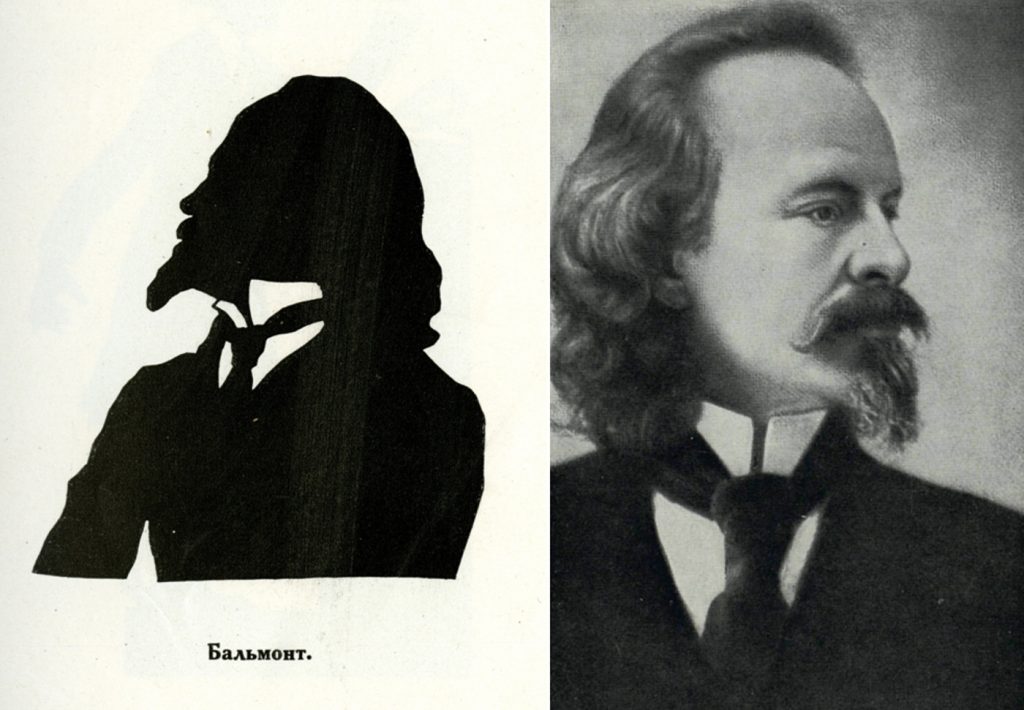

Konstantin Balmont (1867 – 1942)

Balmont gehörte zur ersten Generation der Symbolisten und war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der beliebtesten russischen Dichter, der von seinen vornehmlich weiblichen Fans wie ein Popstar angehimmelt wurde. Schon vor der Revolution lebte er zeitweise im Ausland, 1920 emigrierte er endgültig nach Frankreich. Dort konnte er an seine früheren Erfolge nicht anknüpfen und geriet in Vergessenheit. 1942 starb er, psychisch schwer krank und völlig verarmt.

Sein Landsmann Ilja Ehrenburg lernte ihn 1911 in Paris kennen und traf ihn 1918 in Moskau erneut:

Ein Pariser ist nicht leicht zu verblüffen, doch wenn Balmont den Boulevard Saint-Germain entlangging, schauten sich die Leute nach ihm um. Im Moskau des Jahres 1918 trotteten die Menschen mürrisch einher, manche zogen kleine Schlitten. Jedermann fror und hungerte – und merkte trotzdem auf, wenn ein rothaariger Sonderling, den Kopf gen Himmel erhoben, mitten auf dem Pflaster seiner Wege zog. (…) Sein Gesicht war abwechselnd totenbleich und kupferfarben, die Augen waren grün, der Spitzbart und das auf die Schultern fallende Lockenhaar rot. Er glich einem tropischen Vogel, der sich im Breitengrad geirrt hatte.

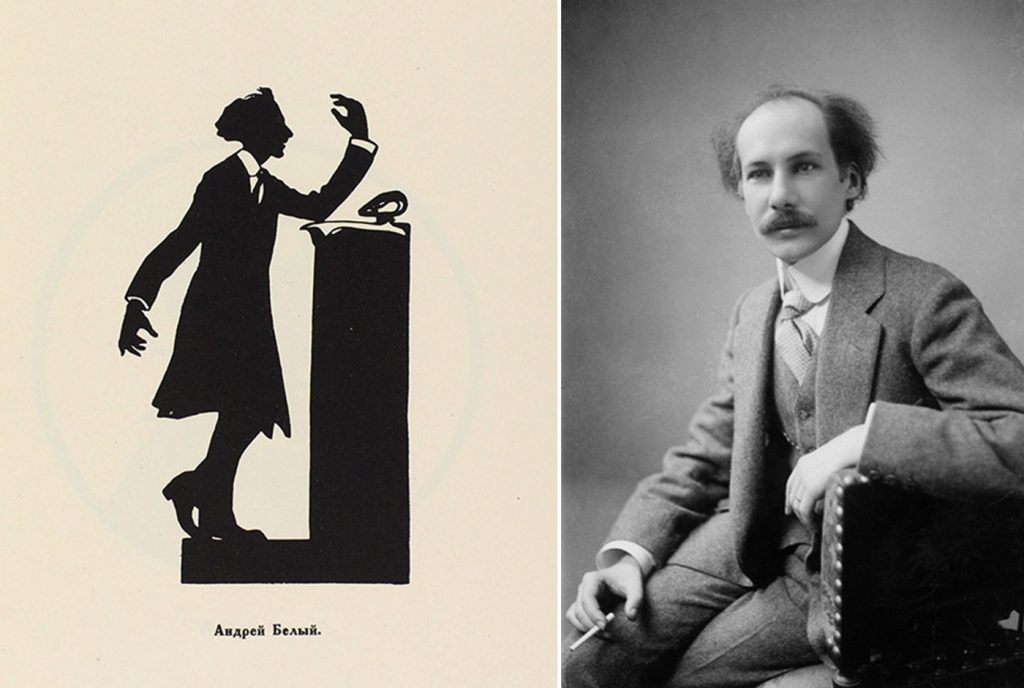

Andrei Bely (1880 – 1934)

Bely war einer der wichtigsten Vertreter des Symbolismus. Er machte sich nicht nur durch seine Gedichte einen Namen, sondern verfasste auch literaturtheoretische Abhandlungen und schrieb mehrere Romane – „Petersburg“ ist der bekannteste. Eine Zeitlang lebte er in Deutschland, wo er sich dem Kreis der Anthroposophen um Rudolf Steiner anschloss.

Ilja Ehrenburg beschreibt ihn in seinen Memoiren als „Phantom“, ein der realen Welt gleichsam entrücktes Wesen:

Er saß nicht auf einem Stuhl wie andere Leute – er schwebte irgendwie darüber, man hatte den Eindruck, dass er sich jeden Augenblick in eine Wolke auflösen könnte. Er unterhielt sich nicht mit seinem Gesprächspartner, sondern mit dem fiktiven Bewohner eines fiktiven Planeten.

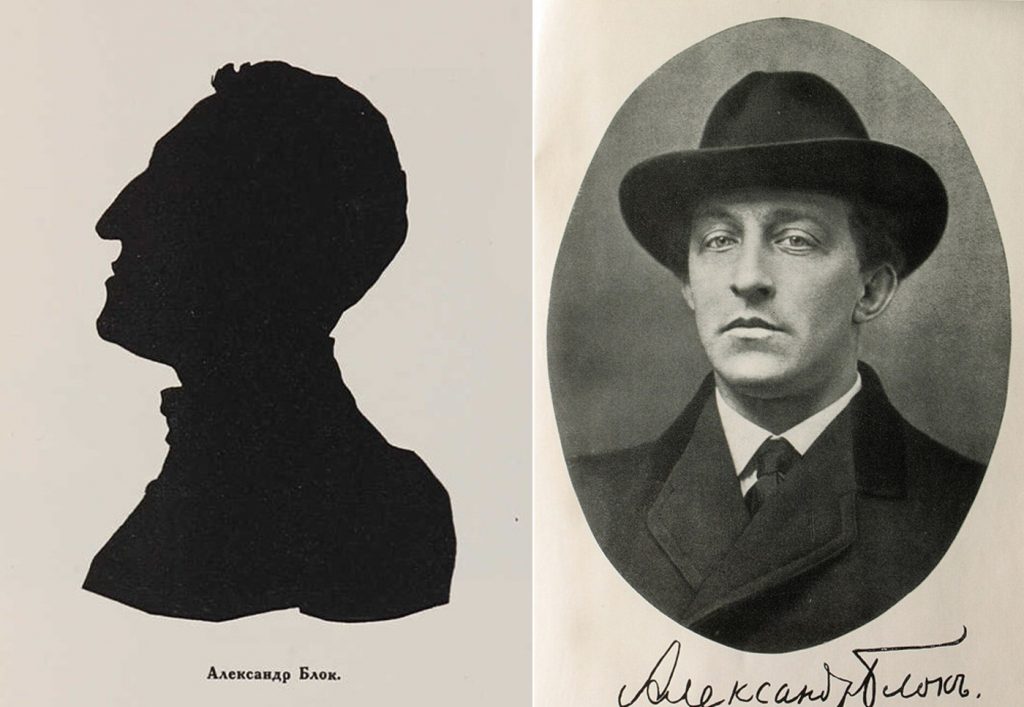

Alexander Blok (1880 – 1921)

Alexander Blok war unangefochten der führende Vertreter der Symbolisten und wurde verehrt wie kein anderer Dichter dieser Epoche. Sein aristokratisches Aussehen und eine Aura von Jenseitigkeit trugen zu dieser Wirkung wohl nicht unerheblich bei. Als er mit nur 40 Jahren starb, war es für viele, als sei mit ihm eine Ära untergegangen.

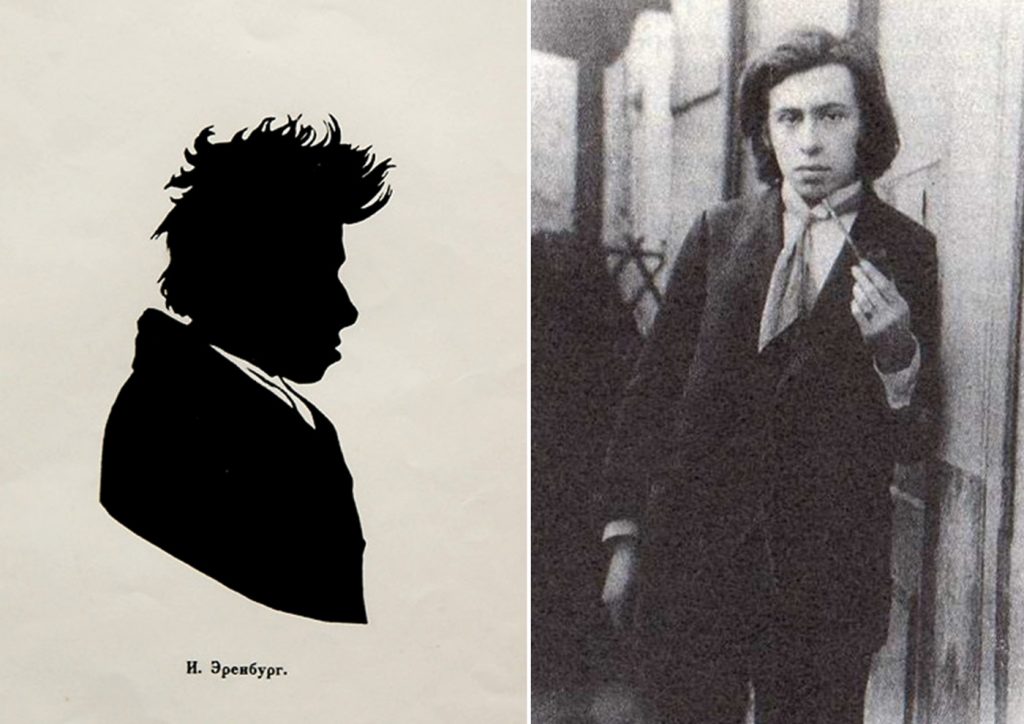

Ilja Ehrenburg (1891 – 1967)

Ein Foto mit so verwegen zerrauften und zu Berge stehenden Haaren wie bei Kruglikowa konnte ich nicht finden, dafür eins, auf dem der junge Ehrenburg seinen üppigen Schopf fast schulterlang trägt und sich sichtlich in der Rolle des Bohémien gefällt.

Ilja Ehrenburg kam 1908 als gerade Siebzehnjähriger nach Paris, direkt aus dem Gefängnis, wo er eine Strafe wegen revolutionärer Propaganda abgesessen hatte. Er knüpfte sofort Kontakte zu allen, die in der Pariser Literatur- und Kunstszene einen Namen hatten, und scheint sich damals, wenn man den Erinnerungen seiner Zeitgenossen glauben darf, fast ausschließlich in den Cafés von Paris aufgehalten zu haben. Von Alexei Tolstoi ist die Anekdote überliefert, er, Tolstoi, habe einmal eine Karte an eins dieser Cafés geschickt und als Adressaten nur vermerkt „Au monsieur mal coiffé“, „An den schlecht frisierten Herrn“, und die Karte sei ohne Probleme sofort an den richtigen Empfänger übergeben worden.

Als Autor von Gedichten ist Ehrenburg mittlerweile vergessen, in die Literatur ist er mit satirischen Romanen und mit seinen monumentalen Memoiren („Menschen, Jahre, Leben“) eingegangen, die in sechs Büchern von 1961 bis 1967 erschienen.

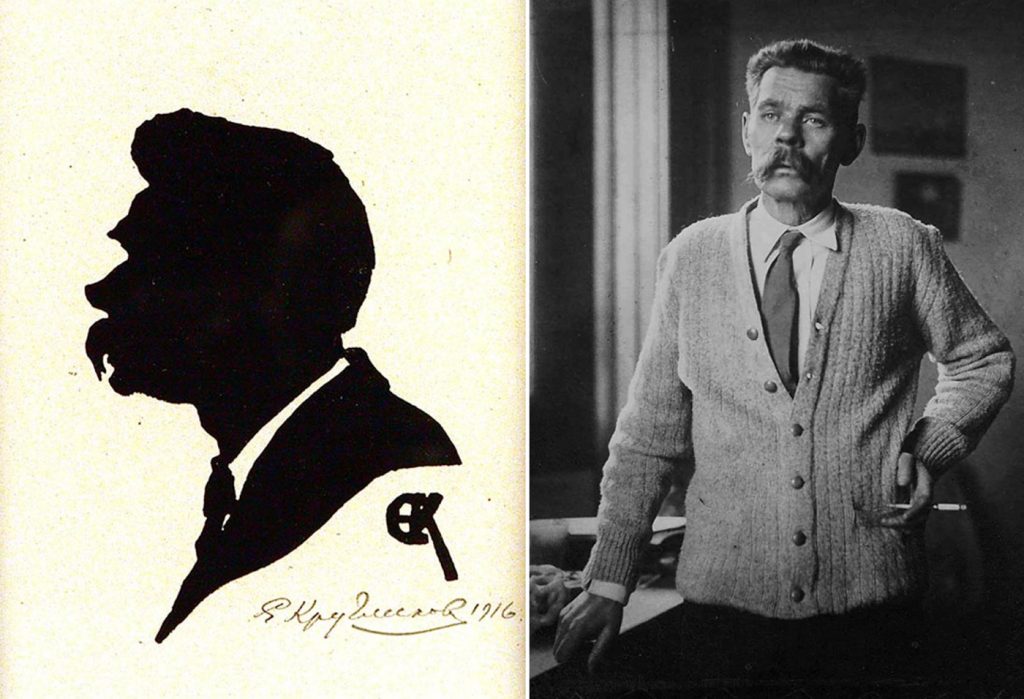

Maxim Gorki (1868 – 1936)

Die Silhouette ist auf 1916 datiert, das Foto stammt aus dem Jahr 1926, da war Gorki 58 Jahre alt. Beide Bilder zeigen einen vor der Zeit gealterten Mann. Die wallende Mähne und der optimistische Blick des jungen Gorki sind verschwunden; man sieht einen müden Menschen mit gebeugtem Rücken und trüben Augen.

Gorki lebte seit 1906 vorwiegend im Exil in Italien und kehrte erst 1932 dauerhaft in die Sowjetunion zurück. Eigentlich ein glühender Rebell und Revolutionär, haderte er bald mit der Realität des stalinistischen Regimes, diente ihm aber trotzdem mit seiner weltweiten Prominenz und Reputation als Aushängeschild. Ob sein Tod ein natürlicher war oder ob Stalin ihn ermorden ließ, ist bis heute nicht geklärt.

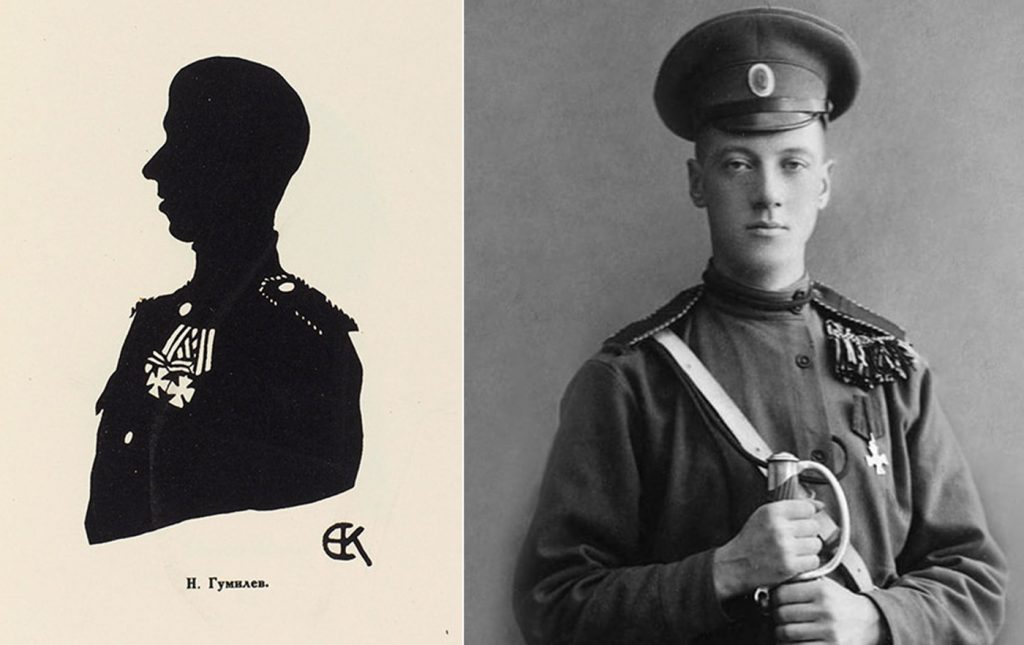

Nikolai Gumiljow (1886 – 1921)

Zusammen mit seiner ersten Frau Anna Achmatowa und mit Ossip Mandelstam begründete Gumiljow die literarische Schule des Akmeismus, die den Symbolismus ablöste und wieder zu mehr Klarheit strebte. Er reiste weit und oft, viele seiner Gedichte handeln von exotischen Ländern und Abenteuern. Im Ersten Weltkrieg ging er als Freiwilliger an die Front und erhielt das Georgskreuz. Zu der militärischen Pose auf dem Foto wollen die weichen Gesichtszüge nicht so recht passen. In der Silhouette fällt zusätzlich das fliehende Kinn auf.

Gumiljow wurde 1921 als „Konterrevolutionär“ verhaftet und erschossen.

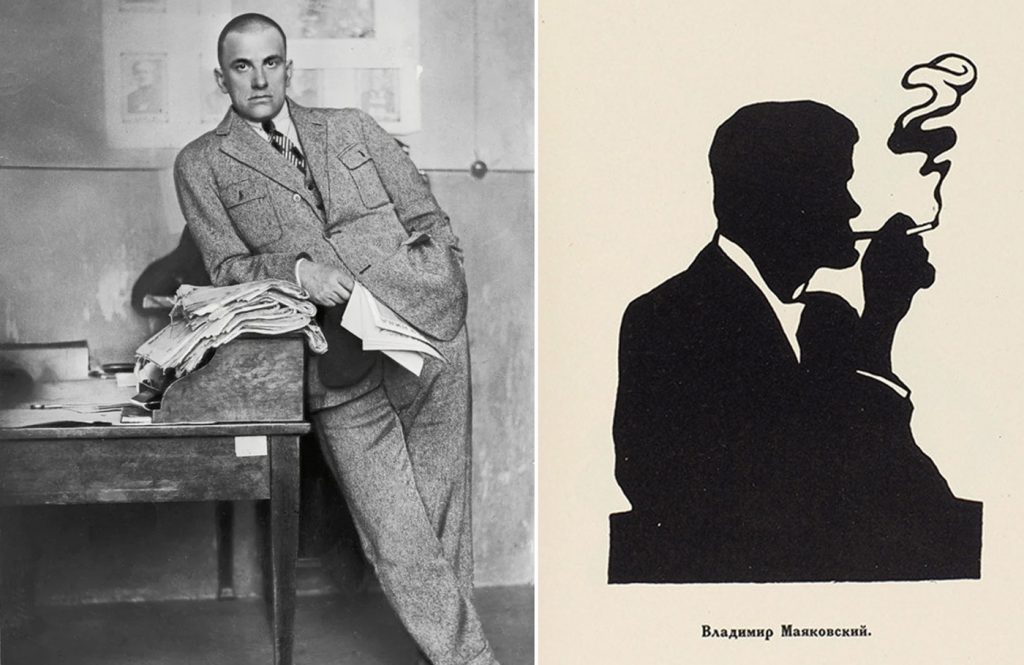

Wladimir Majakowski (1893 – 1930)

Groß, von kräftiger Statur, mit kantigen Gesichtszügen und dröhnender Stimme: Niemand konnte Wladimir Majakowski übersehen oder überhören. Er sehe aus „wie ein Preisboxer“ und sei „gekleidet wie ein Schauspieler“, schrieb Theodore Dreiser, der ihn 1927 während seiner Reise in die Sowjetunion kennenlernte.

Majakowski führte die „Futuristen“ an, die Dichter der Zukunft. Sie wollten „dem öffentlichen Geschmack eine Ohrfeige versetzen“ (so der Titel des futuristischen Manifests) und Tolstoi, Dostojewski und Puschkin „vom Dampfer der Gegenwart werfen“. Majakowskis revolutionärer Überschwang zerschellte an der zunehmend reaktionären Kulturpolitik der Sowjetunion, seine exzentrische Dichtung passte nicht zum sozialistischen Realismus. Private Probleme kamen hinzu. 1930 erschoss er sich.

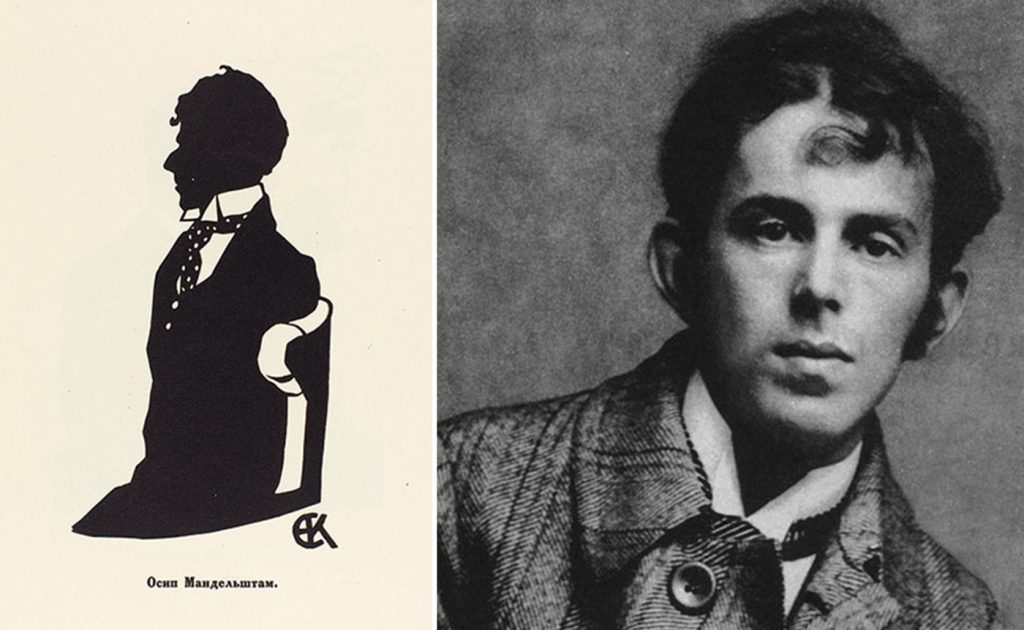

Ossip Mandelstam (1891 – 1938)

Mandelstam war zusammen mit Achmatowa und Gumiljow einer der Begründer der dichterischen Strömung des Akmeismus.

Als Kruglikowa seine Silhouette schuf, samt der widerspenstigen Locke über der Stirn, war Mandelstam ein quirliger junger Mann, ein hochtalentierter Dichter und Schriftsteller voller Hoffnungen und Erwartungen. Ein Spottgedicht auf Stalin wurde ihm zum Verhängnis. Im August 1938 wurde er zum zweiten Mal verhaftet und wegen „konterrevolutionärer Tätigkeit“ zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt. Er starb noch auf dem Transport, im Dezember 1938, an Entkräftung.

Irina Odojewzewa (1895 – 1990)

Das „Mädchen mit der Schleife“ hieß sie in Petersburger Dichterkreisen. Die große Schleife trug sie wie ein Markenzeichen im blonden Haar und nannte sich in einem ihrer Gedichte selbst „die kleine Dichterin mit der riesigen Schleife“.

Irina Odojewzewa stammte aus Riga und war die Tochter von Baltendeutschen. Ihre Familie zog nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Petersburg. Sie schloss sich dem Kreis um Nikolai Gumiljow an und galt als seine begabteste Schülerin. Um als Dichterin in Russland Fuß zu fassen, blieb ihr aber nicht mehr genug Zeit. Ihr erster Gedichtband erschien 1921, und schon 1922 verließ sie mit ihrem Mann, dem Lyriker Georgi Iwanow, die Sowjetunion und lebte von da an in Frankreich. Ihre Bücher – Gedichte, Romane und zwei Memoirenbände – erschienen auf Russisch und Französisch, waren aber in der Sowjetunion verboten und fanden daher nur einen begrenzten Leserkreis.

Nach Gorbatschows Perestroika und Glasnost veränderte sich die Einstellung zu den Emigranten zum Positiven. 1987 machte man Irina Odojewzewa in einem Altersheim in Hyères in Südfrankreich ausfindig – die letzte Überlebende einer legendären Epoche. Man lud die über 90jährige ein zurückzukehren, und obwohl sie sehr krank und an den Rollstuhl gefesselt war, übersiedelte sie nach 65 Jahren in der Emigration von Frankreich zurück nach Petersburg (1987 noch Leningrad). Bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen Pulkowo wurde sie von einer Traube von Journalisten, Fotografen und Verehrern begeistert empfangen. Ihre Gedichte wurden neu aufgelegt, ihre beiden Erinnerungsbände „An den Ufern der Newa“ und „An den Ufern der Seine“ erschienen erstmals in der Sowjetunion und wurden zu Bestsellern.

Das Foto neben dem Scherenschnitt zeigt sie in diesen letzten glücklichen Jahren, mit einer Fotografie von sich als blutjunger Frau aus der viele Jahrzehnte zurückliegenden Petersburger Zeit.

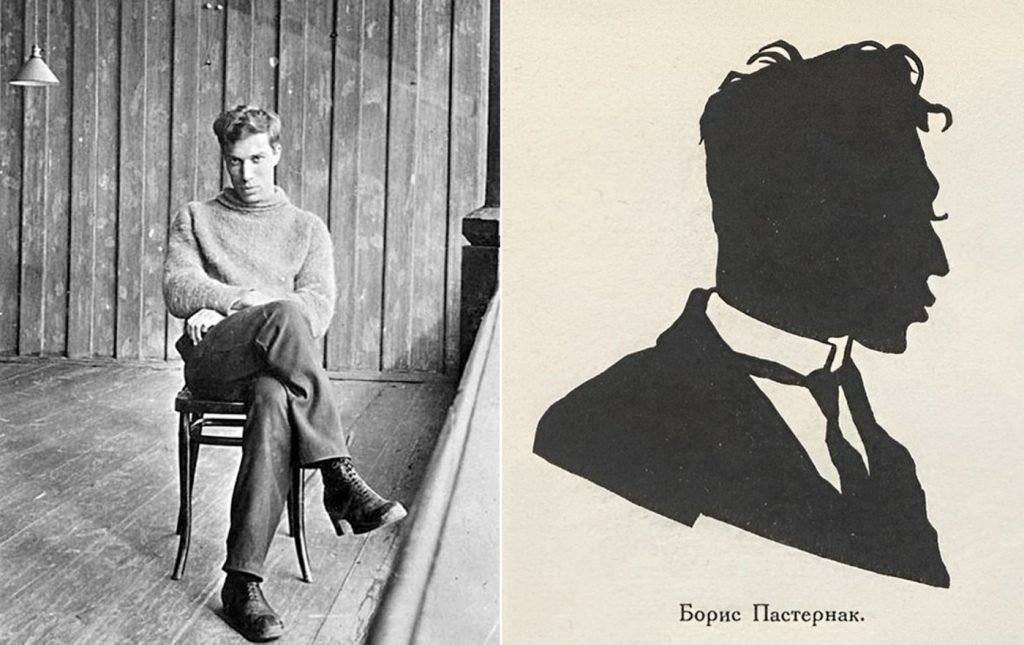

Boris Pasternak (1890 – 1960)

Pasternak ist durch seinen „Doktor Schiwago“ auch bei uns berühmt – in seiner russischen Heimat war er schon lange vorher als Lyriker hoch angesehen und ist es bis heute. Er war vielseitig talentiert. Sein Vater war der Maler Leonid Pasternak, seine Mutter die Pianistin Rosa Kaufman. Er selbst strebte erst eine Laufbahn als Musiker an, bevor er sich der Dichtung zuwandte. Seine sensiblen und ausdrucksvollen Gesichtszüge sind von vielen Künstlern porträtiert worden; Kruglikowas Silhouette gehört zu den am häufigsten reproduzierten Darstellungen.

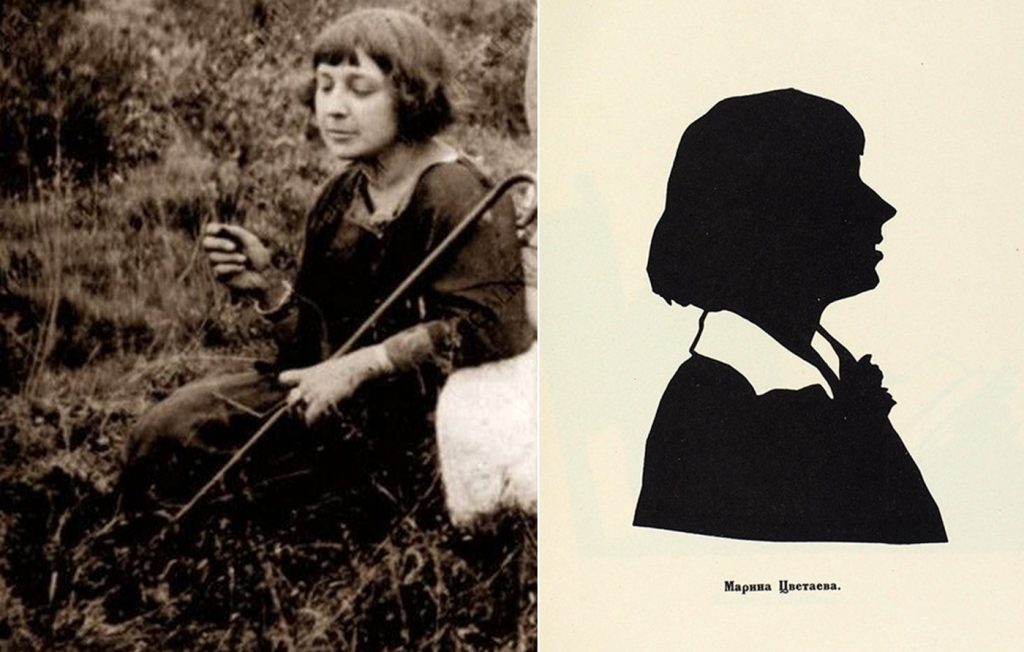

Marina Zwetajewa (1892 – 1941)

Silhouette und Foto zeigen eine junge Frau mit rundem Gesicht, mädchenhafter Ponyfrisur und freundlich-zuversichtlichem Ausdruck. Aber das Leben von Marina Zwetajewa verlief überaus kompliziert, verworren und bitter. Ihr Mann Sergej Efron war vom sowjetischen Geheimdienst OGPU angeworben worden, das Ehepaar lebte in Prag und Paris und wurde von den anderen Emigranten beargwöhnt und abgelehnt. 1937 musste Sergej in die Sowjetunion zurückkehren, Marina folgte ihm zwei Jahre später. Erst dort erfuhr sie, dass ihre Schwester Anastassija schon 1937 verhaftet und zu zehn Jahren Lager verurteilt worden war. Sie selbst lebte in diesen letzten Jahren mehr schlecht als recht von Übersetzungen. Als ihr Mann und kurz darauf auch ihre Tochter Ariadna verhaftet wurden (ihr vierzehnjähriger Sohn lebte noch bei ihr), nahm sie sich das Leben. Zuletzt hatte sie noch vergeblich versucht, eine Anstellung als Geschirrspülerin in einer Kantine zu bekommen.

Heute gilt sie als eine der bedeutendsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts.

Nachtrag: In der russischen Presse entdeckte ich gestern die Information, dass die berühmte Moskauer Tretjakow-Galerie eine Ausstellung zu Jelisaweta Kruglikowa organisiert hat, aus Anlass ihres 160. Geburtstages. Vom 31. Mai bis zum 19. Oktober werden Grafiken, Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde und auch eine Auswahl ihrer Scherenschnitte gezeigt.

Anmerkungen, Quellen, Links

Alle verwendeten Bilder stammen aus Wikimedia Commons oder anderen als Public Domain gekennzeichneten Quellen.

Das ganze Buch mit allen 25 Silhouetten findet man zum Anschauen oder Herunterladen (pdf-Format) in der NEB, der „Nazionalnaja Elektronnaja Biblioteka“ des russischen Kulturministeriums unter diesem Link: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005082804/

Die Stelle aus den Erinnerungen von Erich Gollerbach habe ich zitiert und übersetzt nach dieser Quelle aus Wikireading: https://biography.wikireading.ru/49339

Ehrenburgs Beschreibungen von Balmont und Bely stammen aus: Ilja Ehrenburg, Menschen – Jahre – Leben, München 1962, übersetzt von Alexander Kaempfe, S.122-123 und S.354.

Theodore Dreisers treffende Worte zu Majakowski (und noch viele andere interessante Zeitzeugnisse) findet man in dem Buch: Erinnerungen an Majakowski, Leipzig 1977, S.8.