RUSSLAND HEUTE

Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Marius Müller-Westernhagen verlassen Deutschland unter Protest gegen die Regierung, Günter Jauch ist schon weg, Helene Fischer, Nena und Andrea Berg verlegen ihren Wohnsitz dauerhaft nach Paris, London und Tel Aviv. Sie alle werden von Olaf Scholz als Vaterlandsverräter und ausländische Agenten gebrandmarkt. Unvorstellbar?

Für uns ja, aber in Russland ist genau das im letzten Jahr passiert: Andrej Makarewitsch, Boris Grebenschtschikow und Maksim Pokrowski sind drei der berühmtesten russischen Rockmusiker. Makarewitsch gründete in den 1970er Jahren die legendäre Rockgruppe „Maschina wremeni“ („Zeitmaschine“), Grebenschtschikow war der Frontmann der nicht minder bekannten Band „Akwarium“, Pokrowski der Sänger und kreative Kopf von „Nogu swelo!“ („Krampf im Bein!“), auch diese Band ist schon seit über dreißig Jahren aktiv. Alle drei haben Millionen von Alben verkauft und sind in Russland mindestens so prominent wie bei uns Lindenberg, Grönemeyer und Müller-Westernhagen (übrigens auch im selben Alter). Maxim Galkin ist Russlands bekanntester TV-Moderator, Entertainer, Comedian, seine Ehefrau, die Sängerin Alla Pugatschowa, längst eine lebende Legende. Sie alle haben Russland nach dem Überfall auf die Ukraine verlassen und wurden von der russischen Regierung auf die ständig länger werdende Liste der „inoagenty“, der „ausländischen Agenten“, gesetzt (mit Ausnahme von Pugatschowa, vielleicht, weil sie aus Solidarität mit ihrem Mann selbst darum gebeten hatte).

„Ohne Russland seid ihr niemand“

Von Presse und Fernsehen werden sie (und viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen, die ihr Land nach Kriegsbeginn verlassen haben) regelmäßig mit Schmutz beworfen: Sie waren ja sowieso korrupt, schon immer nur aufs Geld aus, in üble Machenschaften verwickelt, Gottseidank hat man sie endlich durchschaut – aber wenn sie meinen, im Ausland ginge es ihnen besser, haben sie sich gründlich verrechnet. Dort kennt sie niemand, ihre Auftritte will keiner sehen, die wenigen, die kommen, gehen nach der Pause schon wieder, inzwischen sind sie hochverschuldet und würden lieber heute als morgen zurückkommen, aber jetzt will Russland sie nicht mehr.

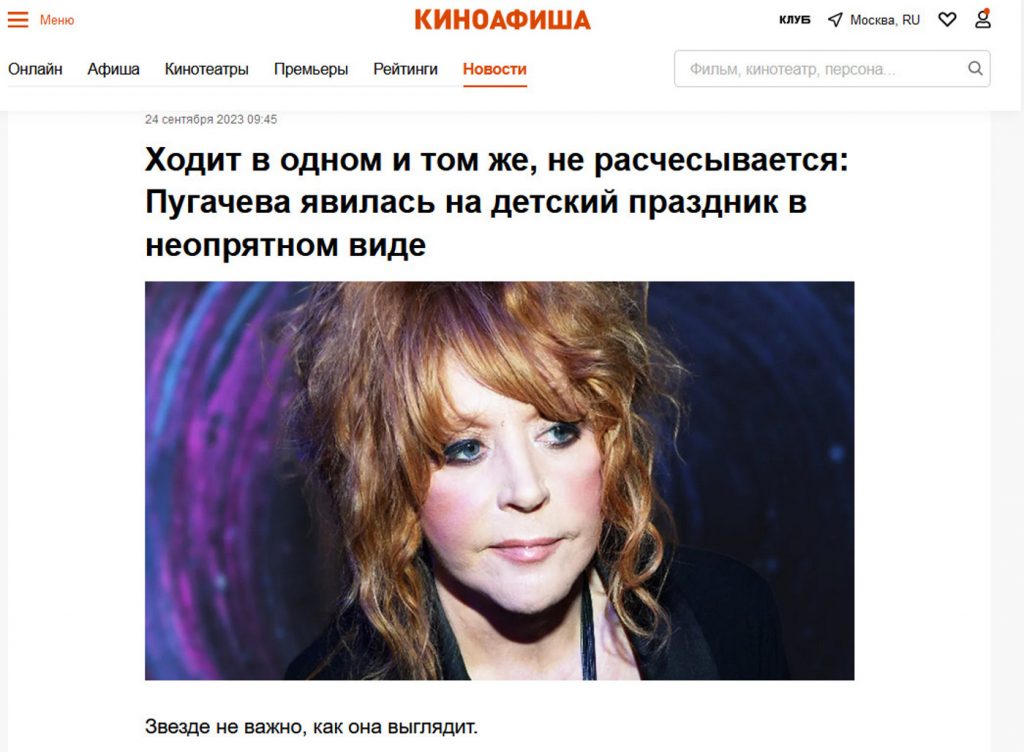

Die größten Bauchschmerzen bereitet den Z-Patrioten der Weggang Alla Pugatschowas, der seit den 1970er Jahren bekanntesten und beliebtesten Popsängerin Russlands. 1991 verlieh man ihr den Titel „Volkskünstlerin der UdSSR“, die höchste Auszeichnung, die die Sowjetunion an Künstler zu vergeben hatte. Sie wurde mit Preisen und Ehrungen überhäuft. Heute vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in der russischen Presse ein hämischer Artikel über sie erscheint.

Und so richtig kann man es wohl immer noch nicht fassen, dass sie plötzlich nicht mehr da ist. Als Alla Pugatschowa Anfang Mai dieses Jahres zur Trauerfeier für den Modeschöpfer Valentin Judaschkin nach Moskau kam, trat ausgerechnet Regierungssprecher Dmitri Peskow auf sie zu und begrüßte die abtrünnige Diva höchst respektvoll mit einer tiefen Verbeugung und einem Handkuss, wie in früheren Zeiten.

Am 9. Mai dieses Jahres, also zum Tag des Sieges, erklärte wieder einmal ein bekannter Musiker, Jegor Bortnik von der Rockgruppe „Bi-2“, er werde von seiner USA-Tournee nicht nach Russland zurückkehren. Vorausgegangen war ein heftiger Schlagabtausch mit patriotisch gesinnten Fans, die zum Tag des Sieges auf Bortniks Instagram-Kanal russische Fähnchen gepostet hatten. Seine Antwort war deutlich: „Putins Russland erregt nur noch Ekel und Abscheu. Er und sein geistig zurückgebliebenes Gesindel haben unser Land zerstört.“

Die Band hat vorerst in Israel eine neue Heimat gefunden (alle Bandmitglieder haben außer der russischen auch die israelische Staatsbürgerschaft). Die offizielle Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Wochen später, am 26. Mai, erklärte man Bortnik zum „ausländischen Agenten“.

https://www.eg.ru/showbusiness/3242912-leva-bi-2-publichno-plyunul-v-rossiyan/

In der Zeitung „Argumenty i fakty“ erschien ein langer Artikel unter der Schlagzeile „Ohne Russland seid ihr niemand“, der Musiker(innen), die wie Bortnik glaubten, sie könnten ihrer Heimat folgenlos den Rücken kehren, schroff zurechtwies:

Alle unsere Rockmusiker, die ihr Heil in der weiten Welt suchten, haben es nur in den Grenzen der ehemaligen UdSSR zu Ruhm und Wohlstand gebracht, in der sogenannten „Russischen Welt“. Außerhalb der Grenzen des russischsprachigen Territoriums hat sich niemand für „Bi-2“ interessiert. (…)

Während die russische Klassik sich auf der Weltbühne eine stabile Position erobert hat, ist unsere Pop- und Rockmusik dort selten zu Gast. Sie ist ein rein inländisches Phänomen, was weder gut noch schlecht ist. Uns genügt es vollkommen und auch den Künstlern, die hier erfolgreich ihr Brot – mit Butter und schwarzem Kaviar – verdienen.

Allerdings muss man diese Künstler offenbar regelmäßig daran erinnern, dass sie ohne Russland niemand sind. Die endlosen Unverschämtheiten des inzwischen verstorbenen Kikabidse und der noch lebenden Vaikule und Pugatschowa und ihresgleichen hat man langsam gründlich satt.

Ihr seid nichts ohne Russland, Leute. Auch wenn ihr euch über die Grenze verdrückt, ihr kommt von Russland nicht los. Ihr werdet auch im Ausland von den russischen Krümeln leben müssen, die man euch mal in Antalya, mal in Dubai hinwirft. Muss man euch wirklich immer wieder an den genialen Satz Lenins erinnern, in dem er sehr präzise formuliert hat, was ihr in Wirklichkeit seid?

https://aif.ru/culture/problem/bez_rossii_vy_nikto_o_chem_ne_pomnit_roker_leva_bi-2

Gemeint ist eine Stelle in Lenins Briefwechsel mit Maxim Gorki, wo Lenin schreibt, die Intelligenzler seien Lakaien der Bourgeoisie und des Kapitals und „kein Hirn, sondern Scheiße“.

Diesen Spruch zitiert auch die Sängerin Katja Semjonowa in einem Interview, in dem sie über ihre Kolleginnen und Kollegen herzieht, die letztes Jahr das Land verlassen haben, namentlich Alla Pugatschowa:

Die Pugatschowa, die auf der Bühne stand, war eine Ikone für sehr, sehr viele Menschen. Ich habe sie leider auch im realen Leben getroffen. Und das war so ein Fall, wo jemand als Künstler ein Genie ist, aber als Mensch – Sch…e.

Pugatschowa und ihre Freundin, die lettischstämmige Sängerin Laima Vaikule, seien „zwei alte Närrinnen“. Künstler, die sich nicht äußern wollen und die die Spezialoperation nicht unterstützen, nennt Semjonowa abfällig „Leisetreter“ („тихушники“). Viele von ihnen stammten aus der Ukraine und hätten sich schon vor Jahren, nicht zuletzt wegen des besseren Verdienstes, im russischen Fernsehen eingenistet: Eine regelrechte „Mafia“ sei das.

Neue „Frontbrigaden“?

Tatsächlich wird es für Künstlerinnen und Künstler, die einfach nur ihrem Beruf nachgehen und sich aus der Politik heraushalten wollen, zunehmend schwieriger. Ende Mai 2023 veranstaltete die Partei „Gerechtes Russland – Für die Wahrheit“ einen Runden Tisch und forderte, Künstler müssten gesetzlich verpflichtet werden, das Thema „Militärische Spezialoperation“ zu behandeln – besonders, wenn staatliche Gelder flössen.

In einem Leitartikel griff die „Nesawissimaja Gaseta“ dieses Thema kritisch auf. „Künstler werden aufgefordert, zum Thema Spezialoperation nicht zu schweigen“ lautete die Überschrift, und im Text hieß es unter anderem:

Kulturministerium und Filmfonds wurden attackiert – wo sind die Filme, die der militärischen Spezialoperation gewidmet sind? „Als der Große Vaterländische Krieg begann, waren nach vier Monaten schon zehn Kriegsfilme gedreht worden“, sagte Burljajew. „Alles drehte sich um den Sieg, um unsere Helden. Wo sind solche Filme jetzt? Warum hinkt ihr im Kulturministerium und beim Filmfonds so hinterher?“

Die Abgeordneten wiesen auf die Spaltung innerhalb der Gesellschaft und insbesondere bei Kulturschaffenden hin und konstatierten, dass es unter Künstlern keinen starken Drang gebe, an der Front aufzutreten. Burljajew sagte, Stalin habe gerade die Besten an die Front geschickt, und zitierte aus den Erinnerungen Lidia Ruslanowas, die zu den „Frontbrigaden“ gehörte. Oleg Nilow, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, erklärte, man müsse „Umfang und Qualität der Unterstützung der jetzigen Helden durch die Kulturschaffenden erhöhen“.

Die „Frontbrigaden“ bestanden im Zweiten Weltkrieg aus ganzen Theater-, Musik- und sogar Opernensembles, die vor den russischen Soldaten an der Front auftraten. Lidia Ruslanowa war eine beliebte sowjetische Volkssängerin; auf dem Foto unten sieht man sie bei einem Auftritt vor Soldaten im Jahr 1943.

Der weiter oben zitierte Nikolaj Burljajew, Jahrgang 1946, ist nicht nur Duma-Abgeordneter, sondern auch ein bekannter Schauspieler. 1962 spielte er mit sechzehn Jahren die Titelrolle in Andrej Tarkowskis Antikriegsfilm „Iwans Kindheit“. Als Erwachsener wurde er zum militanten Patrioten. 1991 rief er ein Filmfestival ins Leben, dessen Name Programm ist – es heißt „Goldener Recke – Moskauer Filmfestival slawischer und rechtgläubiger Völker“.

Der Fraktionsvorsitzende Sergej Mironow, berichtet die Zeitung weiter, werde Gesetzesänderungen vorschlagen, um zu ermöglichen, staatlich geförderte Kunst – Filme, Konzerte usw. – einer Überprüfung zu unterziehen, ob sie auch „den ethisch-moralischen Anforderungen unserer Geschichte und unseres Volkes“ genügen. Diese Idee betrachtet die „Nesawissimaja Gaseta“ sehr kritisch:

Die Abgeordneten begeben sich mit diesem Vorschlag auf gefährliches Terrain – indem sie nicht das Talent des Künstlers bei der Zuteilung von Geldern an die erste Stelle setzen, sondern seine Treue gegenüber den von der Regierung hier und jetzt gesetzten Prioritäten. Tritt jemand vor Soldaten auf – wird er gefördert, war jemand in der Nähe der Front – gibt es einen Zuschuss. (…)

Ein solches Vorgehen ist nicht neu, sehr oft öffnet es denen, die ein Gespür für die gerade aktuelle Konjunktur haben, eine Hintertür zu den Budgets, denen, die in erster Linie das von der Obrigkeit erwartete Ergebnis abliefern wollen, die Idee und die Qualität ihrer Umsetzung oder auch nur die Wünsche der Zuschauer aber für zweitrangig halten. Beispiele dafür gab es auch schon bei der jetzigen Gesetzeslage. Der Film „Die Krim-Brücke. Mit Liebe gemacht“ spielte seine Herstellungskosten nicht ein und war ein totaler Flop an der Kinokasse. Der Film „Olympus Inferno“ über die Ereignisse in Georgien 2008 wurde rasch ins TV abgeschoben. Auch zwei Filme über das Jahr 2014, „Donbass. Grenzgebiet“ und „Sonnenglut“ waren finanzielle Misserfolge (den Film „Sonnenglut“ nannte der Abgeordnete Sachar Prilepin das „Kettensägen-Massaker von Lugansk“).

Die Abgeordneten rufen mit Verweis auf die Spezialoperation dazu auf, der Gesellschaft neue Helden zu geben und die „Wahrheit“ zu zeigen. Aber wer übernimmt die Verantwortung und legt fest, wer heute ein Held ist? Kann zum Beispiel ein Kämpfer der Söldnertruppe Wagner ein Held sein, der wegen eines schweren Verbrechens verurteilt wurde und aus der Strafkolonie an die Front gegangen ist, oder wird das dann als „Diskreditierung der Streitkräfte“ angesehen? Wird jemand den Mut haben, die Wahrheit selber zu suchen, oder wird jeder neue Film, jedes Schauspiel oder Konzert sich an die Nachrichtensendungen der staatlichen Fernsehkanäle halten? (…)

Zweifellos darf die Kunst über den militärischen Konflikt nicht schweigen. Aber unter den jetzigen Bedingungen kann dem Künstler für seinen Versuch, die Wirklichkeit abzubilden, eine Gefängnisstrafe drohen. Selbst wenn heute die verantwortliche Behörde die Idee zu einem Film billigt, weiß man trotzdem nicht: Wird die Obrigkeit ihre Sicht auf die Dinge vielleicht wieder ändern, sodass der Künstler für eine „realistische Darstellung der Ereignisse“ erst ein Honorar und später eine Gerichtsvorladung bekommt?

https://www.ng.ru/editorial/2023-05-25/2_8733_red.html

Die im Artikel erwähnte „Diskreditierung der Streitkräfte der russischen Armee“ ist ein Straftatbestand, der mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann.

Die befürchteten Probleme traten in der Realität schneller ein als gedacht. Im August kam der erste aufwändig produzierte Film über die „Spezialoperation“ heraus, „Der Zeuge“ („Свидетель“). Stark angelehnt (um es freundlich auszudrücken) an Roman Polanskis Film „Der Pianist“, handelt er von einem jüdischen Geiger aus Belgien namens Daniel Cohen, der Ende Februar 2022 auf einer Gastspielreise nach Kiew kommt. Dort, so heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe,

… führen die Ereignisse der militärischen Spezialoperation den Musiker in das ukrainische Dorf Semidweri, wo er Zeuge unmenschlicher Verbrechen und blutiger Provokationen wird. Nun ist sein wichtigstes Ziel nicht einfach zu überleben, sondern der ganzen Welt die Wahrheit zu berichten. Denn die Wahrheit ist stärker als die Furcht.

https://www.kinopoisk.ru/film/5332755/

Die „Ukronazis“, so die Botschaft des Films, wüten gegen die Russen in der Ukraine wie die deutschen Nazis gegen die Juden. Hauptdarsteller Karen Badalow sieht aus wie ein älterer Bruder von Adrien Brody, der den Pianisten bei Polanski gespielt hat. Ursprünglich sollte der Film „Der Musiker“ heißen; aber als Ende Juni Prigoschins „Musiker“ (so heißen die Wagner-Söldner in der russischen Umgangssprache) gen Moskau marschierten, änderte man den Titel rasch noch ab, um unliebsame Assoziationen zu vermeiden, und nannte ihn nun „Der Zeuge“.

Der Film scheint ein besonders schlecht und billig zusammengeschustertes Propagandawerk zu sein, von der Kritik wurde er verrissen. Die russischen Zuschauer machen offenbar auch einen Bogen um ihn – „Barbie“ und „Oppenheimer“ ziehen weit mehr Publikum an (und das, obwohl man beide Filme in Russland ja nur als Piratenversionen sehen kann). Laut Angaben der Website „film.ru“ hat der „Zeuge“ in den ersten sechs Wochen 6,7 Millionen Rubel eingespielt, das sind ca. 65.000 Euro. Die Zuschauerbewertung bei „film.ru“ liegt bei 3.9 von 10 möglichen Sternen, und die größte russische Filmseite „kinopoisk.ru“ veröffentlicht gar kein Rating mit der Begründung, es hätten noch zu wenige Zuschauer abgestimmt.