RUSSLAND HEUTE

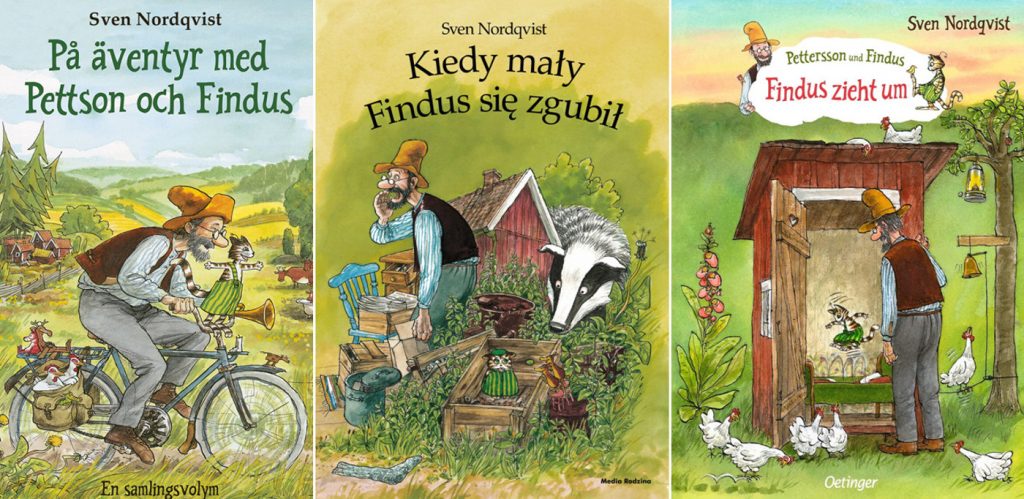

Den lustigen kleinen Kater Findus und seinen älteren Freund Pettersson kennen Kinder und Erwachsene seit vielen Jahren rund um die Welt, in ihrer schwedischen Heimat und auch in Polen und Deutschland …

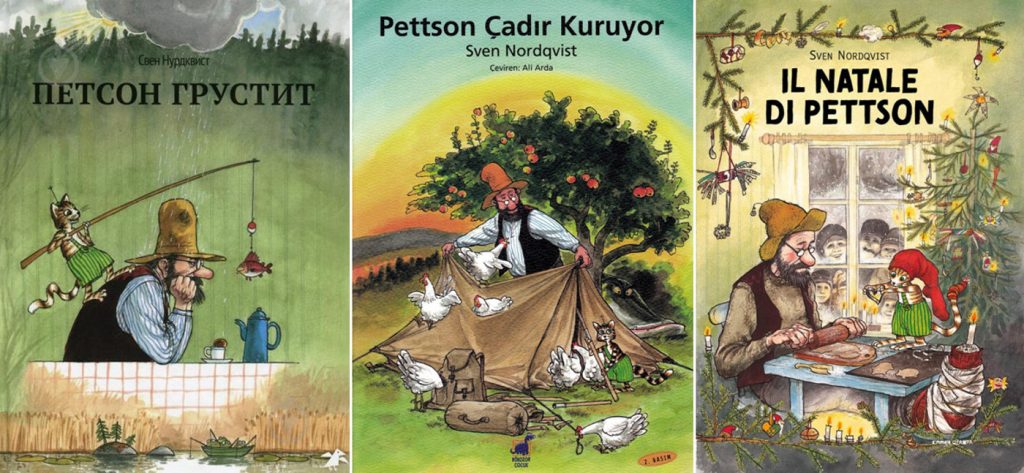

… und in Russland, in der Türkei, in Italien und vielen anderen Ländern und Sprachen. Der schwedische Zeichner Sven Nordqvist hat sich die zwei ausgedacht und die Bildergeschichten geschrieben und illustriert – für Kinder ab vier Jahren, wie die Empfehlung bei Amazon lautet.

In Russland, wo Pettson (wie er im schwedischen Original und in den meisten Übersetzungen heißt) und Findus sich großer Beliebtheit erfreuen, sind sie jetzt aber nicht mehr jugendfrei. Die beiden Freunde sind unerwartet in die Mühlen der russischen Justiz geraten. Die Nachrichtenagentur TASS teilt dazu mit:

Moskau, 6. Juni. Der Verlag „Belaja Vorona“ hat den Verkauf von vier Büchern des schwedischen Autors Sven Nordqvist gestoppt, nachdem die Übersetzerin Alexandra Poliwanowa vom Justizministerium der Russischen Föderation zur ausländischen Agentin erklärt wurde. Die Bücher würden nach einigen Veränderungen wieder zurück in den Handel kommen, heißt es im Telegram-Kanal des Verlages.

(…)

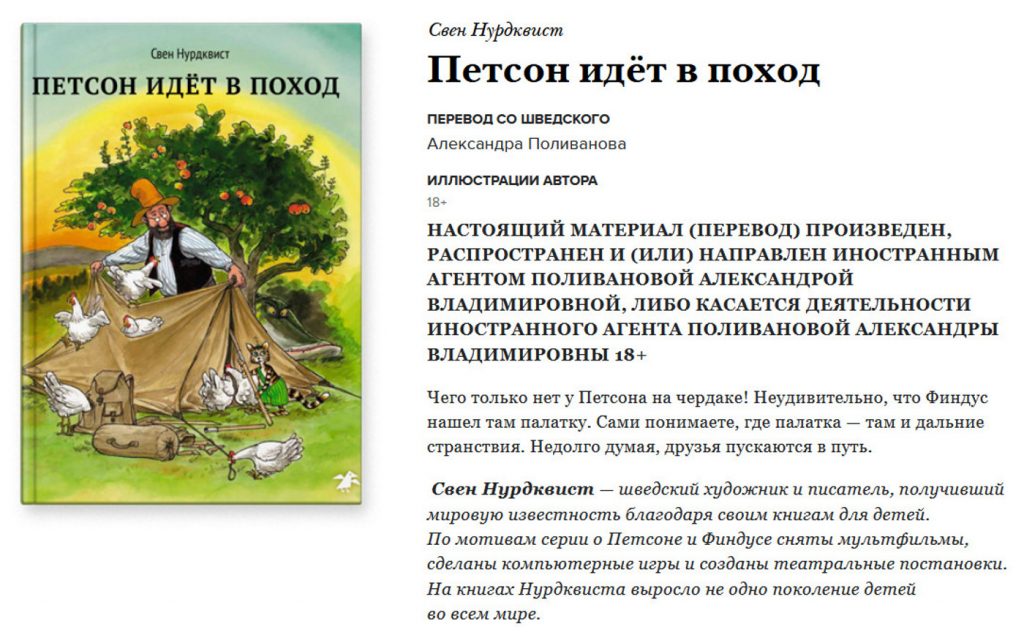

Der Verlag beabsichtigt, die Altersmarkierung der Kinderbücher auf 18+ zu ändern, auf dem Einband die Markierung „Ausländischer Agent“ anzubringen und weitere formale Erfordernisse zu beachten.

(…)

Der Pressedienst von „Belaja Vorona“ führte aus, mit den Büchern über Pettson und Findus habe die Geschichte des Verlages begonnen. Juristisch gesehen, erläuterte man weiter, sei der Übersetzer eines Buches dem Autor gleichgestellt.

Dass nicht nur der Autor, sondern auch der Übersetzer für die Einstufung eines Buches als ausländisch beeinflusst und/oder jugendgefährdend eine Rolle spielt, ist eine neue Verschärfung – eine unlogische und willkürliche, da der Übersetzer oder die Übersetzerin den Inhalt eines Buches kaum beeinflussen kann. Aber man nötigt auf diese Weise natürlich die Verlage, keine politisch unliebsamen Personen als Übersetzer(innen) zu engagieren.

Nordqvists Bücher aus der Pettersson-und-Findus-Reihe sind auch von anderen Übersetzerinnen für denselben Verlag ins Russische übertragen worden. Diese Bücher blieben unangetastet – nur die vier von Alexandra Poliwanowa vor rund zwanzig Jahren übersetzten Bände sind von der Maßnahme betroffen. Poliwanowa hat früher für die 2021 verbotene Menschenrechtsorganisation „Memorial“ gearbeitet und ist Ende Mai 2025 auf die vom Justizministerium veröffentlichte und jeden Freitag durch Neuzugänge ergänzte Liste der „inoagenty“, der „ausländischen Agenten“, gesetzt worden. Mittlerweile umfasst diese Liste rund tausend Namen, darunter überdurchschnittlich viele aus den Bereichen Literatur und Journalistik.

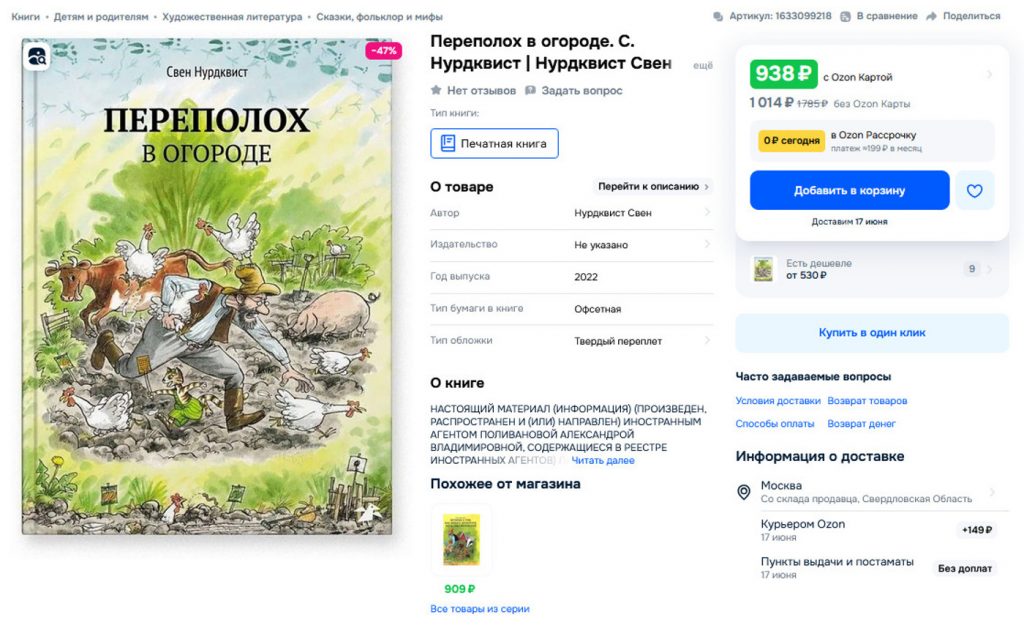

Der Verlag „Belaja Vorona/Albus Corvus“ nahm die vier betroffenen Bücher umgehend von seiner Website. Inzwischen stehen sie wieder dort, der Begleittext ist nun aber mit dem gewünschten Zusatz 18+ für das Mindestalter ergänzt. Ferner ist in Großbuchstaben unübersehbar eingefügt, dass das „vorliegende Material (Übersetzung) von der ausländischen Agentin Poliwanowa, Alexandra Wladimirowna hergestellt, verbreitet und (oder) versandt“ wurde.

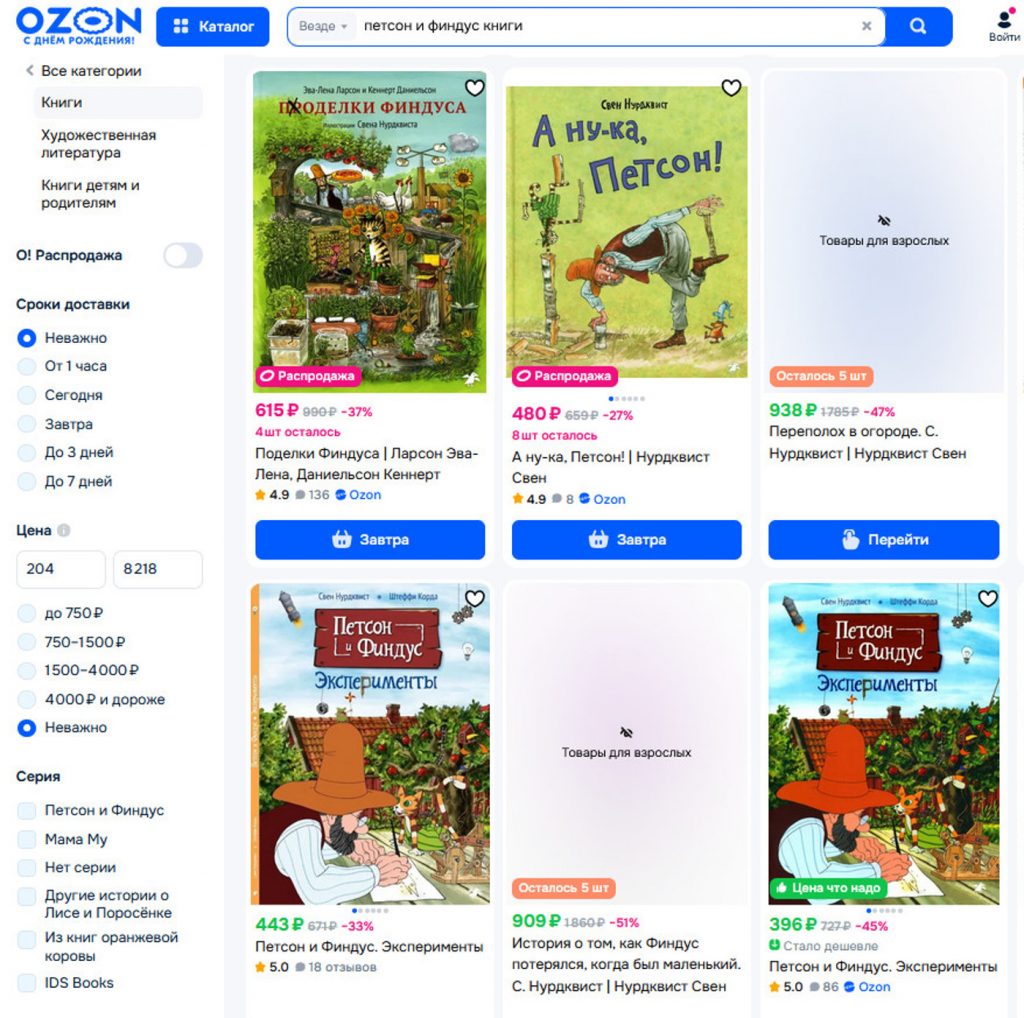

Beim Online-Händler Ozon, dem russischen Amazon, sind Restexemplare der beanstandeten Bücher noch im Angebot, aber nicht mehr abgebildet. Wo die Abbildung gestanden hat, befindet sich nur ein hellgraues Rechteck mit dem Hinweis „Waren für Erwachsene“ („Товары для взрослых“). Klickt man drauf, öffnet sich eine Seite mit einem Eingabefeld, in das man sein Geburtsdatum eintippen soll.

Da ich deutlich über 18 bin, habe ich mich getraut, und es erschien dann dieses Buch mit dem subversiven Titel „Переполох в огороде“ – „Aufruhr im Gemüsebeet“. Natürlich fehlte auch der Hinweis auf die „ausländische Agentin“ nicht.

Man könnte das alles nicht so ernst nehmen und als Realsatire und lächerliche Auswüchse abtun – aber tatsächlich hat sich in den letzten Monaten die Zensur erheblich verschärft, die Daumenschrauben sind noch einmal spürbar angezogen worden.

Die Angriffe richten sich dabei weniger gegen die Bücher und deren Inhalt als gegen die Menschen, die sie geschrieben haben. Diese will man vernichten, ihnen die Berufsgrundlage entziehen und sie als Verräter und Volksfeinde vor Gericht zerren. Um jemanden auf die Liste der „ausländischen Agenten“ zu setzen, reicht es inzwischen aus zu behaupten, sie oder er stehe „unter ausländischem Einfluss“ (früher musste noch nachgewiesen werden, dass Geld aus dem Ausland geflossen war).

Ein neues Gesetz sieht vor, dass ab dem 1. September 2025 „ausländische Agenten“ keine Tätigkeit im Erziehungs- und Bildungsbereich mehr ausüben dürfen – faktisch ein Berufsverbot. Bisher mussten sie „nur“ auf jedem amtlichen Dokument und bei jeder Veröffentlichung, auch in sozialen Medien, ihren Status als „inoagent“ angeben; wenn sie das unterließen, wurde eine Geldstrafe fällig.

Die Bücher der „inoagenty“ bleiben oft im Handel erhältlich, werden aber gekennzeichnet – zum Beispiel wie hier in Packpapier gehüllt und beschriftet oder in ein besonderes Regal verbannt. Das hat den (erwünschten?) Nebeneffekt, dass man besser kontrollieren kann, wer sie trotzdem kauft. Auf dem Foto unten sieht man u. a. Bücher der auch in Deutschland viel gelesenen Ljudmila Ulizkaja und des bekannten Journalisten und TV-Moderators Leonid Parfjonow.

Der Vorsitzende der Schriftstellerunion Russlands heißt seit dem 27. Februar 2025 Wladimir Medinski. Auch das lässt nichts Gutes ahnen. Medinski, der für fünf Jahre in dieses Amt gewählt wurde, war international zuletzt als Leiter der russischen Verhandlungsdelegation in Istanbul aufgetreten. Von 2012 bis 2020 war er Kulturminister Russlands. Seine wissenschaftliche Laufbahn war von Skandalen und Plagiatsvorwürfen geprägt. Vor zwei Jahren hat er das neue einheitliche Geschichtsbuch für die Oberstufe mitverfasst, das auch die „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine und ihre Vorgeschichte behandelt, natürlich ganz im Sinne Putins. (Über Medinski und sein Geschichtsbuch habe ich in einem früheren Beitrag ausführlich geschrieben.)

Eine besondere Abneigung hegen die Zensoren gegen alle Literatur, die auch nur ansatzweise LGBT-Themen oder, wie es verklausuliert heißt, „nicht traditionelle Lebensweisen“ anspricht. Vor gut einem Jahr geisterte durchs russische Internet eine Liste von rund 250 derart verseuchten Büchern der Weltliteratur, von Platon über Boccaccio und Dostojewski bis zu Oscar Wilde und Stephen King – angeblich als amtliche Empfehlung für Buchhändler, diese Bücher besser vorbeugend aus dem Sortiment zu nehmen. Das sorgte für erhebliche Aufregung in der Buchbranche. Es stellte sich zwar letztendlich als Falschmeldung heraus, charakterisiert aber gut die ganze Hysterie, die dieses Thema in Putins Russland umgibt.