RUSSLAND HISTORISCH

Das Weltall voller bunter Sterne, im Hintergrund eine Rakete und davor ein sowjetischer Kosmonaut, der hoch über der Erde und goldenen Kirchtürmen schwebt, suchend Ausschau hält, um dann festzustellen: „Boga net!“ – „Gott gibt’s nicht!“

Das war eins der bekanntesten Plakate der Sowjetunion in den 1960er Jahren, als der Atheismus noch Staatsdoktrin war. Die beiden berühmtesten Astronauten der Zeit waren Juri Gagarin und Alexej Leonow, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass zumindest einer von den beiden, Leonow, ein gläubiger Christ war.

Als Leonow viele Jahrzehnte später 2019 im Alter von 85 Jahren hochgeehrt starb, lautete die Schlagzeile zu seinem Tod ganz anders: „Der Kosmos als Weg zu Gott“.

In einem Interview, das Leonow im April 2006 gab, sprach er über die Probleme, sich damals in der Sowjetunion als gläubig zu „outen“:

Bei der allumfassenden Kontrolle durch die Partei war es fast unmöglich, offen gläubig zu sein. Und trotzdem hatten viele von uns genügend Verstand und Herz, um zu spüren, dass es „dort“ irgendetwas gibt. (…)

Wir wussten ja nicht einmal, wie man sich bekreuzigt! Die Religion war ja zerstört. Ich erinnere mich, wie entsetzt meine Mutter war, als ich, noch ein kleiner Junge, zu Hause eine Ikone der Muttergottes entdeckte. Meine Mutter schrie: „Gib die sofort her!“, nahm sie mir weg und versteckte sie. Denn Gläubige galten damals als Feinde.

Alexej Archipowitsch Leonow wurde 1934 in dem kleinen Dorf Listwjanka in Westsibirien geboren. Sein Vater, ein Bauer, wurde 1936 als „Kulak“ und „Volksfeind“ verhaftet und verurteilt, die Familie enteignet und verbannt. Dabei hatten sie noch Glück: 1939 entließ man Archip Leonow und rehabilitierte ihn, als einen von ganz wenigen in diesen Jahren des Terrors. Doch der Schock und die Angst prägten ihn und seine Familie für alle Zeit.

Als achtes von neun Kindern wuchs Alexej in ärmlichsten Verhältnissen auf. 1947 zog die Familie nach Kaliningrad, dort schloss er erfolgreich die Schule ab. Eigentlich wollte er dann Kunst in Riga studieren, aber dafür fehlten seinen Eltern die finanziellen Mittel. So trat er stattdessen in eine Militärhochschule ein und ließ sich zum Piloten ausbilden. 1955 wurde er Mitglied der KPdSU, 1960 nahm man ihn in die erste Gruppe von Kosmonauten auf, die für bemannte Flüge ins Weltall geschult wurden. Er war einer von nur zwanzig Männern aus einer Gruppe von vierhundert, die über Monate hinweg ein akribisches Auswahlverfahren durchlaufen hatten.

Der erste Mensch im offenen Weltraum

In Sachen Raumfahrt hatte die Sowjetunion in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren die Nase vorn: 1957 startete man mit Sputnik 1 den ersten Erdsatelliten, noch im selben Jahr schickte man mit Sputnik 2 die Hündin Laika in den Weltraum. 1961 flog Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Und im März 1965 gab es die unvergesslichen Bilder vom ersten „Weltraumspaziergang“. Der Spaziergänger war Alexej Leonow, damals 30 Jahre alt und zusammen mit seinem neun Jahre älteren Kollegen Pawel Beljajew im Raumschiff „Woschod-2“ unterwegs. Beljajew blieb in der Kapsel. Leonow kletterte, durch ein Tau mit dem Mutterschiff verbunden, durch eine enge Luftschleuse nach draußen, um im Universum Fotos zu machen.

Was die Öffentlichkeit erst sehr viel später erfuhr: Um ein Haar wäre der Ausflug tödlich ausgegangen und Leonow nicht zurück in die Kapsel gekommen. Sein Raumanzug blähte sich im Vakuum plötzlich stark auf und versteifte sich. Er musste den Schraubverschluss seines Anzugs öffnen und Sauerstoff ablassen, sonst hätte er nicht mehr durch die Schleuse gepasst. Auch sein Körper reagierte auf den Druckabfall. In einem Interview schilderte er viele Jahre später die gruseligen Details:

Man weiß ja aus der Schulzeit, dass, wenn man einen Tiefseefisch an die Oberfläche holt, er sich aufbläht wie ein Ballon. Dasselbe geschieht mit einem Menschen. Obwohl man sagte, es wäre mir nur so vorgekommen. Nichts ist mir nur so vorgekommen. So etwa nach acht Minuten quollen mir die Finger aus den Handschuhen, die Fingerglieder, und da dachte ich schon weiter: Wie soll ich in zehn Minuten das Tau aufwickeln? Aber wenn ich es nicht aufgewickelt bekomme, kann ich die Luke der Schleuse nicht schließen und komme nicht wieder ins Raumschiff hinein. Doch in diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Und hier übertrat ich die Vorschriften – ich fragte die Bodenstation nicht um Erlaubnis, denn ich befürchtete, dort würde Panik ausbrechen wegen meiner Probleme. Ich beschloss eigenmächtig, den Druck im Raumanzug um die Hälfte zu senken, bis an die Grenze, wo der Stickstoff im Blut zu sieden beginnt. Ein schreckliches Phänomen, ein Risiko, aber ich hatte keine andere Wahl! Ich gewann. Ich ließ den Druck ab und erlangte meine Bewegungsfreiheit zurück. Mit einer Hand wickelte ich das Tau auf. Bis heute weiß ich nicht, wie ich das geschafft habe. In der einen Hand hielt ich den Fotoapparat, und mit der anderen rollte ich das Tau zusammen. Alle fünfzig Zentimeter eine Windung von zweieinhalb Zentimetern, und dann musste ich das alles an einen Haken hängen, wie ein Cowboy sein Lasso.

Auch die Rückkehr zur Erde ging ganz und gar nicht planmäßig vonstatten, sondern wurde zu einem lebensgefährlichen Abenteuer, das die beiden Astronauten aber mit viel Mut und Kaltblütigkeit bewältigten. Die Bremsraketen versagten, die automatische Steuerung fiel aus. Beljajew musste die Raumkapsel manuell lenken und sie nach den Anweisungen der Bodenstation möglichst weit entfernt von menschlichen Siedlungen herunterbringen. Am 19. März 1965 landeten sie in der Taiga, im Vorland des Ural, in einer unwegsamen, schneebedeckten, von Schluchten durchzogenen und mit hohen Bäumen bestandenen Gegend.

Ihre Kleidung unter den Raumanzügen war klatschnass geschwitzt. Bei Temperaturen von minus 20 Grad zogen die Männer sich nackt aus, wrangen die nassen Kleidungsstücke so trocken wie möglich und zogen sie dann wieder an. Von den Innenwänden der Raumkapsel rissen sie große Streifen der Isolationsbespannung, wickelten sich diese Streifen um den Körper und zurrten sie mit Fallschirmgurten fest. Eine Nacht verbrachten sie so eingepackt in den Sitzen der Kapsel.

Warme Kleidung hatte man ihnen nicht mitgegeben, aber zum Glück hatten sie Mittel, um ein Feuer zu machen, und sie konnten Funksignale absetzen. Der Rauch des Lagerfeuers lockte einen Bären an, aber keinen allzu aggressiven – mit ein paar Schüssen in die Luft ließ er sich vertreiben.

Durch die Funksignale wurden die beiden Kosmonauten ziemlich rasch geortet. Allerdings konnte der Rettungshubschrauber an dieser Stelle nicht landen, man warf ihnen deshalb zunächst nur aus der Luft allerlei Hilfsmittel, wärmende Kleidung und Thermosflaschen zu. In fünf Kilometern Entfernung fanden die Hubschrauberpiloten einen geeigneten Landeplatz. Zwei Männer machten sich sofort zu Fuß zu den Astronauten auf, mussten aber wegen des tiefen Schnees und einbrechender Dunkelheit wieder umkehren.

Im Laufe des nächsten Tages, am 20. März, trafen mehrere Suchtrupps und Helfer vor Ort ein, sie brachten warme Wäsche und Stiefel mit. In einem großen Kessel wurde Wasser erhitzt, und Beljajew und Leonow konnten sich waschen. Die zweite Nacht verbrachten sie und ihre Retter in einem an Ort und Stelle errichteten Bretterverschlag. Am folgenden Tag fuhren sie auf Skiern zu einem inzwischen frisch gerodeten Hubschrauberlandeplatz und wurden von dort in die 200 Kilometer entfernt gelegene Großstadt Perm gebracht.

An der Stelle, wo die beiden notlanden mussten, steht heute eine Gedenktafel aus dunklem Granit. Zu dem versteckt im Wald gelegenen Ort führt ein hölzerner Plankenweg.

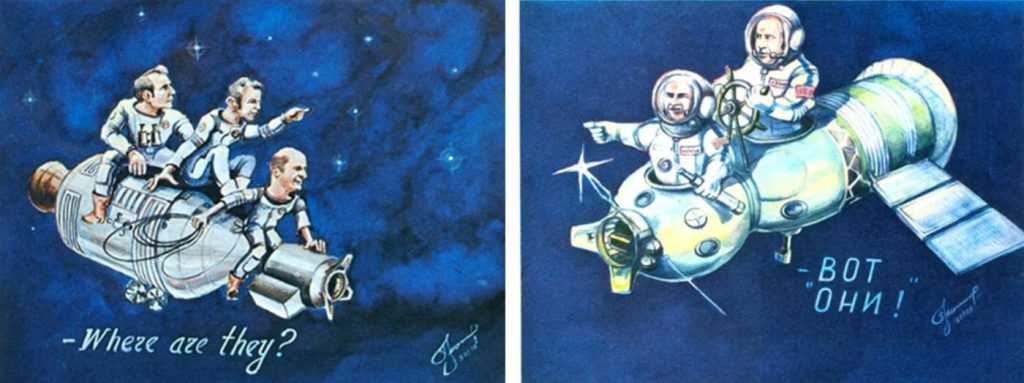

Trotz aller durchlebten und durchlittenen Gefahren – zehn Jahre später war Alexej Leonow wieder bei einem spektakulären Unternehmen dabei: beim Apollo-Sojus-Projekt 1975, bei dem ein amerikanisches und ein sowjetisches Raumschiff im Weltraum aneinander andockten und die Astronauten sich durch eine Verbindungsschleuse gegenseitig besuchten. Dabei kam es auch zu dem berühmten „Handshake“ im All zwischen dem Apollo-Kommandanten Tom Stafford und Alexej Leonow. Stafford und Leonow blieben ein Leben lang eng befreundet.

Das Weltall in Bildern

Auch während seiner aktiven Zeit als Pilot und Kosmonaut widmete sich Leonow weiter seiner ersten Leidenschaft, der Malerei. In intensiven, glühenden Farben malte er immer wieder die Weiten des Universums, ferne Himmelskörper, utopische Landschaften und Menschen, die sich in diese unbekannten Räume wagen. Seine eigenen Eindrücke vom Weltall fasste er so zusammen:

Das Bild der unfassbaren Tiefe des Kosmos, das ich erblickt habe, hat mich durch die Grandiosität, die Unermesslichkeit, die strahlenden Farben und den scharfen Kontrast zwischen völliger Finsternis und blendend hellen Sternen zutiefst beeindruckt und begeistert.

1972 erhielt er den Auftrag, gemeinsam mit dem auf Science-Fiction-Themen spezialisierten Maler Andrej Sokolow eine Briefmarkenserie zur sowjetischen Raumfahrt zu gestalten. Die sechs Marken dieser Serie wurden preisgekrönt und sind heute begehrte Sammelobjekte.

Insgesamt malte Leonow im Laufe seines Lebens über 200 meist großformatige Bilder. 2017 schenkte er zwei davon der Moskauer Tretjakow-Galerie. Das eine stellt seinen „Spaziergang im All“ dar, das andere ist eine „Kosmische Landschaft“. Auf dem Foto unten sieht man den 83jährigen Leonow mit der Kuratorin des Museums bei der feierlichen Übergabe. Leonow trägt die Uniform seines letzten und höchsten militärischen Ranges, eines Generalmajors der Luftfahrt und (auf dem Foto etwas verdeckt) die vielen Orden, die ihm verliehen wurden. Gleich zweimal bekam er (1965 und 1975) den höchsten Orden, den das Land zu vergeben hatte, „Held der Sowjetunion“.

Eine Kirche für Gagarin

Am 27. März 1968 stürzte in der Nähe der Kleinstadt Kirschatsch im Gebiet Wladimir bei einem Übungsflug ein Militärflugzeug ab, beide Insassen waren sofort tot. Einer der beiden war in der ganzen Welt berühmt, bewundert und beliebt: Juri Gagarin, der erste Mensch im All, Held der Sowjetunion – und ein guter Freund Leonows.

Über dem tiefen Trichter, den das Flugzeug in den Boden schlug, errichtete man eine 16 Meter hohe Stele aus rotem Granit mit den eingemeißelten Porträts der beiden Flieger. Die Stele bildet heute das Zentrum einer größeren Gedächtnisstätte, zu der auch eine Kopie des abgestürzten Flugzeuges gehört.

Schon 1968, als Alexej Leonow zum ersten Mal am Ort des Unglücks stand, kam ihm die Idee, hier könnte der geeignete Platz für eine Kirche sein. Aber damals, in der atheistischen Sowjetunion, hätte man ein solches Ansinnen für verrückt erklärt.

Einige Jahre später entdeckte Leonow zufällig, nur wenige hundert Meter von der Absturzstelle entfernt, eine kleine, völlig verfallene Kirche. Es war die 1825 erbaute Kirche des Heiligen Andreas des Erstberufenen, die Ende der 1920er Jahre von den Bolschewiki geschlossen worden war. Leonow erinnert sich:

Sie war nur noch eine Ruine, das Dach zerstört, der Glockenturm zerstört, die Fenster herausgeschlagen, die Türen herausgeschlagen – in einem entsetzlichen Zustand. Aber für mich war das ein besonderer Ort, denn es war der letzte Ort, an dem Gagarin gewesen war. Sein Grab ist nicht in der Kremlmauer, sondern bei Kirschatsch.

Anfang der 2000er Jahre konnte Leonow seine Idee endlich in die Tat umsetzen. Auf eigene Kosten ließ er die verfallene Kirche wieder aufbauen und das Innere nach seinen Entwürfen völlig neu gestalten und ausmalen. Die Fresken, die früher einmal Wände und Decke geschmückt hatten, waren inzwischen ebenfalls weitgehend zerstört worden.

Der Hauptraum hat eine Höhe von 20 Metern. Nur dort oben waren noch Fresken heil geblieben. Man hatte ja sogar Lagerfeuer in der Kirche gemacht, und durch die Hitze und den Rauch war alles schwarz geworden. Aber die Hauptaufgabe war, die Kirche zu trocknen. Drei Jahre hat das gedauert!

Unter Leonows Aufsicht wurden mehrere Tonnen Wasser aus dem Boden gepumpt. Er machte noch die Originaltüren ausfindig, ließ sie restaurieren und wieder einsetzen, sogar der 150 Jahre alte eiserne Schlüsselbund wurde wiedergefunden.

Heute erblickt man an der Decke eine neue Bemalung, die nach Leonows Entwürfen ausgeführt wurde: den Weltraum mit Planeten und einem Raumschiff.

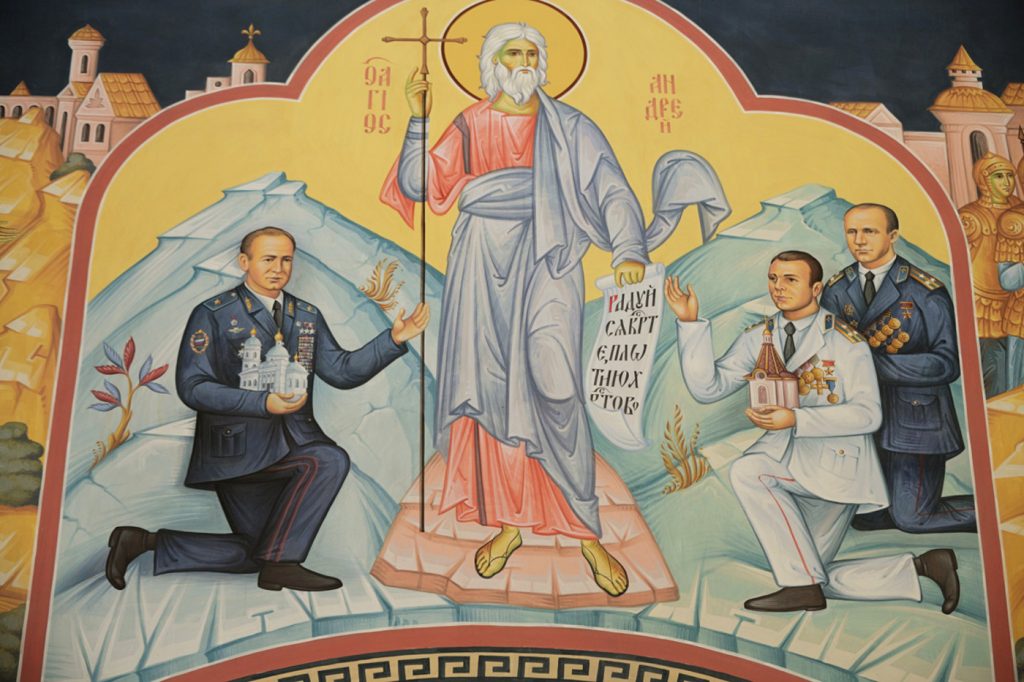

Über dem Eingangsbogen befindet sich das Porträt des Namenspatrons der Kirche, des Apostels Andreas des Erstberufenen (russisch: Святой Андрей Первозванный). Links neben dem Apostel kniet als Stifter der Kirche Alexej Leonow mit einem Modell der Kirche in der Hand, rechts sieht man in weißer Uniform Juri Gagarin. Er hält das Modell einer kleinen Kapelle, die 2017 auf dem Gelände der Gedächtnisstätte gebaut wurde. Hinter Gagarin kniet der zweite Pilot des abgestürzten Flugzeuges, Gagarins Fluglehrer Wladimir Serjogin.

Im Inneren der Kirche hängt auch noch eine von Leonow gemalte „kosmische“ Ikone: Maria mit dem Kind vor der im Weltall schwebenden Erdkugel.

Auch der Glockenturm wurde wieder aufgebaut, und Leonow ließ neun neue Glocken gießen. Jede Glocke trägt den Namen eines toten Kosmonauten, auf der größten, 960 Kilo schweren Glocke steht der Name Juri Gagarins.

Eine Kirche für die Opfer Stalins

In dem kleinen Dorf Marijinsk, einige hundert Kilometer östlich von Nowosibirsk, wurde 2008 eine Gedächtnisstätte für die unschuldig in Stalins Lagern inhaftierten Menschen eröffnet, ein „Memorial“, wie es im Russischen heißt. Einer von diesen Häftlingen war Leonows Vater, der mehrere Jahre im sogenannten „SibLag“ verbringen musste, aber wenigstens überlebt hat. Schon vor der Revolution war dies eine Gegend gewesen, in die man verurteilte Straftäter und politische Gefangene verschickte. Von 1897 bis 1900 lebte hier Lenin als Verbannter.

Mit Unterstützung Leonows wurde auf dem Gelände des Memorials eine Kapelle gebaut. In seinem letzten, oben bereits zitierten Interview sagte er dazu merklich aufgewühlt:

Vor 1918 wurde dort kein einziger Mensch erschossen, aber von 1918 bis 1953 wurden Zigtausende erschossen! Wo immer man dort auch gräbt, stößt man auf Skelette. Ein verfluchter Ort. Die Erdhütten, in denen die Gefangenen lebten, stehen noch. (…) Die Menschen sind blind und taub und, was am schlimmsten ist, grausam. Wir sind ja mit uns selbst so verfahren, so grausam.

„Wann ist Ihnen das klar geworden?“, fragt ihn die Journalistin. „Denn viele aus Ihrer Generation sehen das anders.“

Als die Dokumente über die in Butowo Erschossenen zugänglich wurden, da begann ich zu begreifen. Da sagte ich mir: Machterhalt, na gut, aber wozu unschuldige Menschen ermorden? Sie einfach denunzieren, wie man es mit meinem Vater gemacht hat, und dann ohne Prozess und Untersuchung direkt ins Gefängnis. Meine schwangere Mutter hat man mitsamt ihren acht Kindern aus dem Haus geworfen, sie war Lehrerin, das Haus hat man ihr weggenommen. Als wäre das noch nicht genug gewesen, sind die Nachbarn gekommen und haben mir, dem Dreijährigen, die Hose vom Leib gerissen. Woher kommt diese Grausamkeit?

(…)

Den Zar haben wir den „Blutigen“ genannt, aber hier wurden 20.000 erschossen, ganz ohne Zar! Wo sind sie? Niemand weiß es. Und wofür? Und dann beginnt man nachzudenken, und die ganze Größe von Iossif Wissarionowitsch ist für mich durch die blutigen Verbrechen gegen sein eigenes Volk zunichte gemacht.

(Anmerkung: In Butowo südlich von Moskau befindet sich ein Exerzierplatz, auf dem in den Jahren des größten Terrors, 1937/1938, über zwanzigtausend Menschen exekutiert wurden.)

Am 11. Oktober 2019 ist Alexej Leonow gestorben. Begraben ist er auf dem Ehrenfriedhof für Militärangehörige in Mytischtschi bei Moskau. Zur Trauerfeier kam auch sein Freund und Kollege vom Apollo-Sojus-Projekt Tom Stafford, damals 89 Jahre alt. 2024 ist auch er gestorben.

Anmerkungen, Links, Quellen

Reproduktionen der Bilder von Leonow findet man an vielen Stellen im russischen Internet, zum Beispiel hier, hier und hier.

Die drei Bilder von der Andreaskirche sind Bildschirmfotos von einer Website der Russisch-Orthodoxen Kirche (pravoslavie.ru). Dort wurde auch das letzte ausführliche Interview samt Video aus dem Jahr 2019 veröffentlicht, aus dem viele der Zitate stammen.

Alexej Leonow war mit dem Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke gut befreundet. Kosmonaut und Schriftsteller lernten sich 1968 in Wien kennen, während einer UNO-Konferenz zur friedlichen Erforschung des Weltalls; dort besuchten sie gemeinsam die Premiere von Stanley Kubricks Film „2001 – Odyssee im Weltraum“. Das Raumschiff in Clarkes Roman „Odyssee 2010 – das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen“, nannte Clarke zu Ehren des sowjetischen Kosmonauten „Leonow“.

Clarkes Roman erschien 1982. Er bat Leonow, das Vorwort zu schreiben. Als das Buch dann auch in russischer Übersetzung in der Sowjetunion erscheinen sollte, gab es plötzlich Probleme. Leonow erzählt:

Dort stand am Anfang eine Widmung: „Für zwei große Russen – den Kosmonauten und Künstler General Leonow und den Wissenschaftler und Humanisten Sacharow“. Man bestellte mich ins ZK: „Wieso tauchst du da zusammen mit Sacharow auf?“ Ich erwiderte: „Wisst ihr überhaupt, wer Arthur C. Clarke ist? Seht ihr denn nicht, mit welcher Sympathie für das sowjetische Volk dieses Buch geschrieben ist?“ Aber Clarke hatte der Mannschaft der Raumstation die Namen von sowjetischen Dissidenten gegeben, Kowaljow, Jakunin, der Kapitän hieß Orlow, zu Ehren von Juri Orlow. Im ZK fragte man mich: „Wie bist du in so eine Gesellschaft geraten?“ Ich sagte: „Ich dachte, er meint Ljubow Orlowa – die große sowjetische Schauspielerin! Und überhaupt, glaubt ihr, man stimmt mit mir die Liste der Dissidenten ab?“ Aber Clarke hat man dann natürlich nicht mehr gedruckt, sein Buch kam erst am Ende der Perestroika heraus.