RUSSLAND HEUTE

Immer mehr Internetseiten aus den „unfreundlichen Ländern“ des „kollektiven Westens“ werden von Russland blockiert. Viele bekannte europäische Medien gehören inzwischen zu den gesperrten Seiten, z. B. der „Spiegel“, die „Zeit“, der TV-Sender „arte“ und andere. Allein im Juni 2024 wurden mit einem Schlag 81 Medien aus der Europäischen Union gesperrt. Als Grund für die Blockade führt Russland an, dass diese Seiten Fake News oder extremistische Inhalte verbreiten oder sogar zu extremistischen Taten aufrufen. Der Begriff „extremistisch“ ist juristisch so schwammig definiert, dass darunter fast jeder Inhalt fallen kann, der vom Staat als gefährlich betrachtet wird.

Das russische Justizministerium veröffentlicht eine regelmäßig aktualisierte Liste mit Seiten, Organisationen und Personen, die als extremistisch eingestuft werden, ohne nähere Begründungen.

Auch soziale Medien (Facebook, Instagram) wurden als extremistisch verboten. YouTube ist noch erreichbar, wurde aber immer mal wieder künstlich verlangsamt. Die unabhängige russischsprachige Wikipedia ist dem Regime schon lange ein Dorn im Auge, aber vorläufig noch verfügbar. Pläne, sie durch eine sogenannte RuWiki zu ersetzen, sind über erste Schritte nicht hinausgekommen. Viele Internetnutzer in Russland kennen sich aufgrund dieser Einschränkungen gut mit VPNs („Virtual Private Networks“) aus – also mit Diensten, die es ermöglichen, anonym zu surfen und auf diese Weise auch in Russland blockierte Seiten zu erreichen.

Bußgelder für zu neugierige Nutzer

Nun geht man das Problem der freien Informationsbeschaffung im Internet auch von der anderen Seite her an – nicht technisch, sondern juristisch, nicht mit Blockaden, sondern mit Strafandrohungen. Gerade wurde in der Duma in dritter und letzter Lesung ein neues Gesetz verabschiedet. Es sieht u. a. vor, dass die „gezielte Suche nach extremistischen Inhalten im Internet“ mit Geldstrafen in Höhe von drei- bis fünftausend Rubel (30 bis 50 Euro) sanktioniert werden kann, wobei die Nutzung von VPN als zusätzlich erschwerender Umstand gewertet wird.

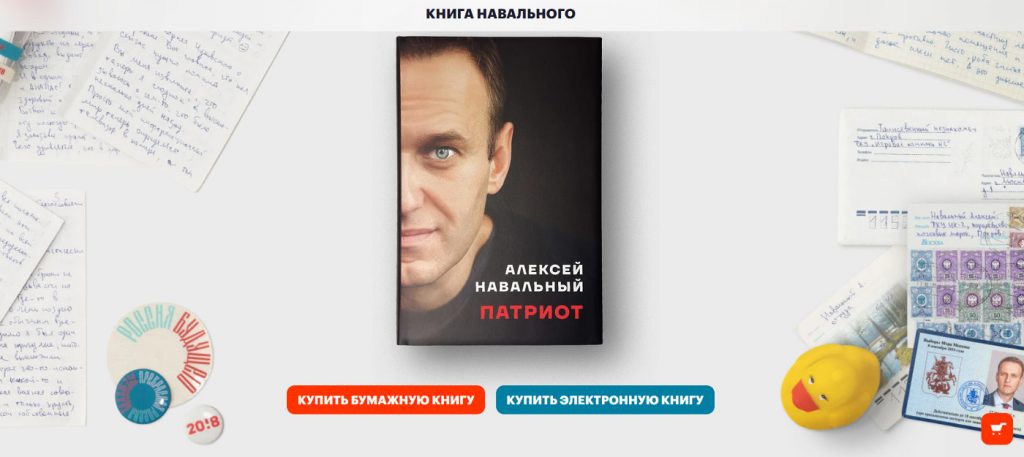

Ein Beispiel: Vor wenigen Tagen ist vom russischen Justizministerium Alexej Nawalnys Buch „Patriot“ auf die Liste extremistischer Literatur gesetzt worden. Wer also jetzt in Russland „navalny“ und „patriot“ in die Suchmaschine seiner Wahl eingibt, macht sich bereits strafbar, erst recht, wenn er die Seite „patriot.navalny.com“ dann auch noch öffnet.

Proteste von verschiedenen Seiten

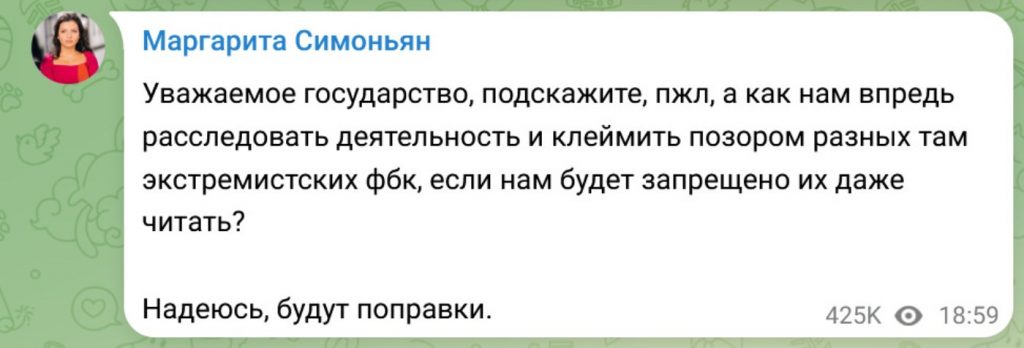

Widerspruch gegen dieses Gesetz kam rasch und von unerwarteter Seite. Als erste meldete sich die Chefin des TV-Senders RT (früher Russia Today), Margarita Simonjan. Sie schrieb am 16. Juli auf ihrem Telegram-Kanal:

Sehr geehrter Staat, sage uns bitte, wie sollen wir in Zukunft das Treiben der verschiedenen extremistischen Vereine recherchieren und es anprangern, wenn uns sogar verboten wird, sie zu lesen? Ich hoffe auf Nachbesserung.

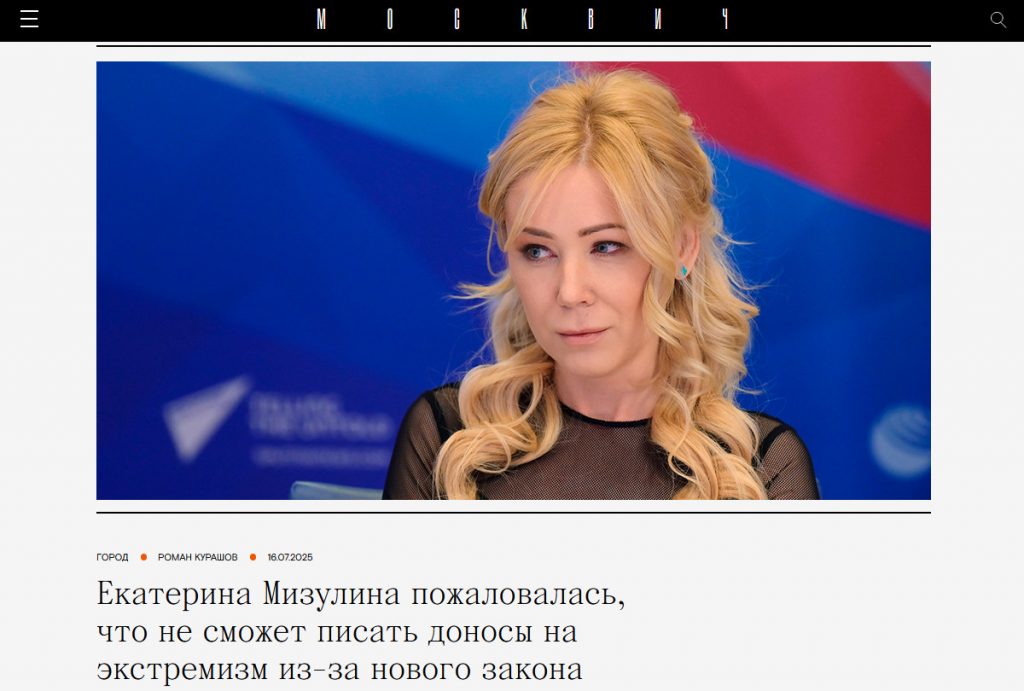

Noch mehr erregte sich Jekaterina Misulina, die Betreiberin der Website „Liga für ein sicheres Internet“ („Лига безопасного Интернета“). Misulina, eine engelhaft aussehende Blondine und Tochter der Duma-Abgeordneten Jelena Misulina, ist in Russland sehr prominent und in den letzten Monaten durch ihre Beziehung zu dem Sänger Shaman (Hits: „Ich bin Russe“, „Mein Kampf“) ständig im TV und allen Boulevardblättern präsent. Seit 2024 steht sie auf der Sanktionsliste von 27 EU-Ländern und Kanada, man wirft ihr Menschenrechtsverletzungen und systematische Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung vor.

Ihre „Liga für ein sicheres Internet“ behauptet, gegen Kinderpornographie, Drogenmissbrauch und Betrug im Internet vorzugehen und Kindern und ihren Eltern dabei zu helfen, „Medienkompetenz“ zu erlernen. In der Realität nutzt Misulina sie aber vor allem, um Kritikern des Regimes nachzuspionieren und sie als Extremisten und Terroristen zu diffamieren. Wer ihre Seite besucht, wird aufgefordert, im Internet nach „extremistischen Inhalten“ zu suchen und diese Seiten zu melden – Meldeformulare werden dafür online bereitgestellt.

Misulina beschwerte sich ebenfalls, sie könne unter diesen Umständen keine verdächtigen Seiten mehr beobachten und gegen deren Urheber vorgehen.

Nicht überall kamen ihre Klagen gut an. Im Moskauer Stadtmagazin „MoskvichMag“ widmete man der Liga-Vorsitzenden einen ausführlichen und ziemlich giftigen Artikel und bezeichnete sie schon in der Überschrift als Denunziantin. Das „MoskvichMag“ ist ein Lifestyle-Magazin, das sich vorwiegend mit den schönen Dingen des Lebens wie Kino, Theater, Kunst, Restaurants, Mode, Architektur und Stadtgeschichte beschäftigt. Politische Themen kommen nur selten vor, umso auffälliger ein solcher Artikel.

„Jekaterina Misulina beschwerte sich, dass sie wegen des neuen Gesetzes keine Extremismus-Denunziationen mehr schreiben könne“, lautet die Überschrift, siehe Screenshot. 30 % ihrer Tätigkeit bestehe aus der Suche nach verbotenen Inhalten wie zum Beispiel Propaganda für LGBT, wird Misulina weiter zitiert.

Kritik kam auch aus der Duma selbst, von der Partei „Neue Leute“ („Новые люди“) und von ihrem Vorsitzenden Wladislaw Dawankow, der zugleich auch Vize-Sprecher der Duma ist – also nicht irgendein Hinterbänkler. Die „Neuen Leute“ sind eine 2020 gegründete Partei, die sich eher gemäßigt und liberal gibt und vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler ansprechen will. Zurzeit hat sie in der Duma 15 von insgesamt 450 Sitzen.

Dawankow sprach sich vor allem gegen das Verbot von VPN aus. Auf seinem Telegram-Kanal berichtete er, wie er kürzlich bei einem Auftritt vor Publikum gefragt habe, wie viele seiner Zuhörer diese Dienste nutzten – und es hätten fast alle die Hand gehoben. Weiter schrieb er:

Ich bin in der Duma gegen das Gesetz über Bußgelder und VPN aufgetreten. Habe gesagt, was Millionen russischer Staatsbürger denken.

Die Menschen sind dagegen. In dieser Fassung braucht man das Gesetz nicht.

Genau genommen erwartet man von den Leuten, dass sie 5500 Namen aus dem Register des Justizministeriums auswendig kennen und diese niemals anklicken.

(…)

Solche wichtigen Gesetzesprojekte muss man in Ruhe und mit Bedacht angehen. Die Verfasser haben zum Beispiel überhaupt nicht an Journalisten und Historiker, Juristen und IT-Experten gedacht, die VPN für ihre Arbeit benötigen.

Dawankow ist in den letzten Jahren öfters mit durchaus pragmatischen Äußerungen an die Öffentlichkeit getreten, manchmal auch mit ein wenig spöttischen und leicht skurrilen Kommentaren.

Anfang Juli schlug er beispielsweise in einem offiziellen Schreiben an die Kulturministerin Olga Ljubimowa vor, jungen Ehepaaren Rabatt auf Kinokarten für die hinteren Reihen, die sogenannte „Kuss-Zone“, zu gewähren und die Kinotheater entsprechend zu entschädigen. Diese Maßnahme sei, so formulierte es Dawankow laut TASS in schönstem Bürokratensprech, eine „symbolische Bekräftigung der staatlichen Förderung traditioneller Familienwerte und gleichzeitig ein zusätzlicher Anreiz für Ehepaare und junge Familien, ins Kino zu gehen, was wiederum zur Stärkung der Ehe und zur Verbesserung der Demographie beiträgt.“

Ziel der neuen Internet-Gesetze

Aber zurück zu den neuen Gesetzen und Bußgeldern. Technisch ist es möglich, jedem einzelnen Internetnutzer nachzuweisen, welche Suchanfragen er bei Google oder Yandex (der großen russischen Suchmaschine) gestellt hat – aber äußerst aufwändig. Dieser Aufwand ist aber wohl gar nicht geplant; tatsächlich geht es wohl mehr um Einschüchterung. In einem Interview im russischen Exilmedium „Radio Swoboda“ erklärt der Jurist Jewgeni Smirnow Sinn und Ziel dieser Maßnahmen so:

Erstens gibt es bei uns sehr viele Regeln, die den russischen Bürgern irgendetwas verbieten. Eingeführt werden sie nicht, um sie tatsächlich anzuwenden, sondern um der Bevölkerung die berüchtigten roten Linien aufzuzeigen. Um Grenzen zu ziehen – was geht und was nicht. Dieses Gesetzesprojekt wurde in der Öffentlichkeit sehr breit erörtert, und jetzt ist bei der Hälfte der russischen Bevölkerung die Information angekommen, dass man im Internet unter Androhung von Strafe nicht nach extremistischen Inhalten suchen soll. Das ist also eine Art Präventivmaßnahme, die ziemlich gut wirkt.

Auf der Seite der Menschenrechtsorganisation „Human Rights Watch“ findet man einen aktuellen (vom 30. Juli 2025), ausführlichen und sehr lesenswerten Report über die Internetzensur in Russland: „Disrupted, Throttled, and Blocked: State Censorship, Control, and Increasing Isolation of Internet Users in Russia“.

Internetzensur in der EU

Nicht nur Russland blockiert Webseiten im Internet. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nutzt auch die Europäische Union diese Möglichkeit – als Sanktionsmaßnahme und als Abwehr russischer Propaganda.

Das betrifft z. B. die Fernsehsender Rossija 1, RT, Sputnik, die Zeitungen „Iswestija“ und „Rossijskaja Gaseta“, das Nachrichtenportal „Lenta.ru“.

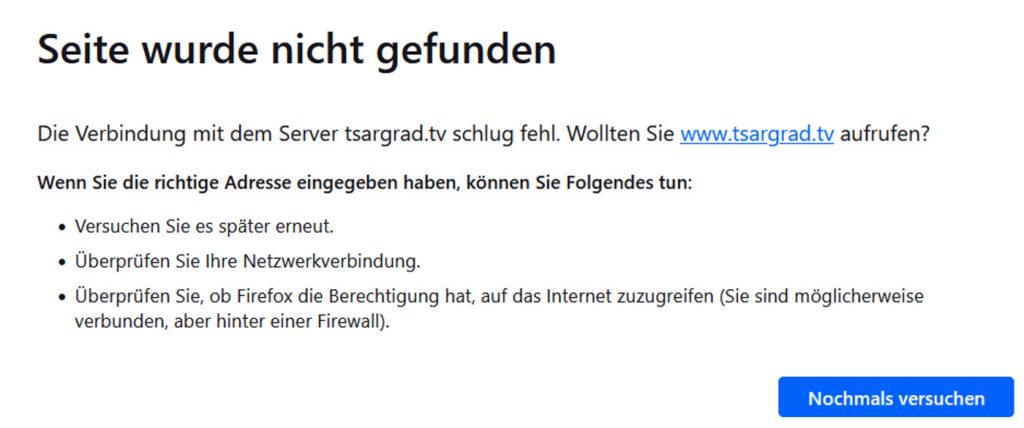

Auf Rossija 1 laufen täglich die beiden bekanntesten Propaganda-Sendungen, der „Abend mit Wladimir Solowjow“ und „60 Minuten“ mit Olga Skabejewa. Dass man solche TV-Sender aus dem deutschen bzw. europäischen Kabelnetz verbannt (andere russische Sender sind noch verfügbar), kann ich verstehen, aber die Blockierung der Internetseiten finde ich ausgesprochen ärgerlich. Es schränkt das Recht auf freie Information ein und bevormundet die Menschen, es behindert die Recherche und erzielt mit Sicherheit nicht den angeblich erwünschten Effekt, die Menschen vor Fake News und Propaganda zu schützen. Zum einen sind viele Seiten auf Umwegen doch noch zu finden, zum Beispiel auf sogenannten Spiegelseiten, zum anderen kann man auch von hier aus VPN nutzen. Es hat auf meinem Blog leider dazu geführt, dass etliche Links nicht mehr funktionieren, weil russische Webseiten, die 2023 noch erreichbar waren, inzwischen von der EU blockiert wurden.

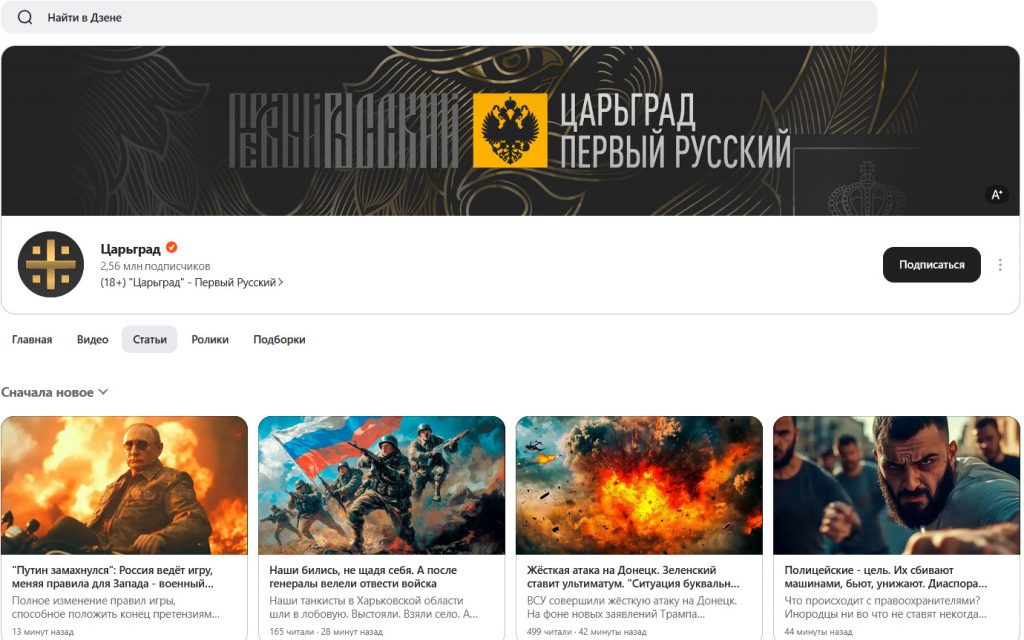

Die Kriterien, warum die eine Webseite blockiert wird, die andere frei zugänglich bleibt, sind oft nicht nachvollziehbar. Die „Prawda“ dürfen wir lesen, die „Iswestija“ nicht. Warum ist die „Rossijskaja Gaseta“ neuerdings gesperrt, die viel üblere „Komsomolskaja Prawda“ (Putins Leib- und Magenblatt, wie er neulich zum 100. Geburtstag der Zeitung selbst versichert hat) aber nicht? Die Homepage des TV-Senders „Zargrad“ ist nicht mehr erreichbar, aber sämtliche Videos und Artikel des Senders kann man bequem auf dem Nachrichtenportal „dzen.ru“ anschauen oder lesen, jedenfalls Stand heute – siehe die beiden Screenshots weiter unten. Telegram-Kanäle, die Inhalte von RT wiedergeben, werden gesperrt – aber Dmitri Medwedew darf auf seinem höchstpersönlichen Telegram-Kanal seit Jahren die widerlichsten Beschimpfungen und Verleumdungen ungehindert auch in der EU verbreiten. Und so weiter, man könnte noch Dutzende solcher Ungereimtheiten aufzählen.

Ich vermute, hinter diesen Beschränkungen steht auch gar nicht die Sorge, die Menschen in der EU könnten durch russische Propaganda infiziert werden, sondern nur der Wunsch, weitere Sanktionen gegen Russland verkünden zu können – auch wenn sie noch so sinnlos und kontraproduktiv sind.

Wollte man die russische Propaganda, die ja tatsächlich immer heftiger und maßloser wird, nachhaltig ausbremsen und entlarven, wäre es viel wirkungsvoller, sie mit all ihren krassen Übertreibungen und Lügen im deutschen Fernsehen in voller Länge und zur besten Sendezeit, versehen mit deutschen Untertiteln oder synchronisiert, vorzuführen. Bestimmt würde dadurch kein Zuschauer zum Putin-Fan werden, dafür käme aber wahrscheinlich manchem das Ausmaß der Desinformation und Hetze in russischen Medien erst wirklich zum Bewusstein.

Im März 2022, kurz nach dem Überfall auf die Ukraine und nach den ersten Sanktionen der EU, äußerte sich Patrick Breyer von der Piratenpartei, damals Europa-Abgeordneter, kritisch zur Internet-Zensur durch die EU – und ich kann seinen Worten nur zustimmen. Schade, dass man nicht auf ihn gehört hat.

Wie wir aus Erfahrung wissen, wird europäische Zensur Putin einen Vorwand liefern, um seine eigenen Bürger:innen von wichtigen Informationen abzuschneiden, die von europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern bereitgestellt werden. Auch die Aufforderung an Internetkonzerne, angebliche Propaganda-Inhalte im Internet zu blockieren, schafft einen gefährlichen Präzedenzfall für die Zukunft. Wir dürfen Big Tech nicht an unserer Stelle entscheiden lassen, welche Informationen Propagandalügen sind und welche glaubwürdig sind. Es kann gute Gründe geben, auch Lügen zu lesen und zu beobachten. Die Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, ihre eigenen fundierten Entscheidungen zu treffen, ist der richtige Ansatz gegen Desinformation, nicht zur [sic] Zensur.

Der Vollständigkeit halber füge ich noch hinzu, dass nicht immer die EU schuld sein muss, wenn man von Europa aus eine russische Internetseite nicht erreichen kann. Einige Regierungsseiten sind nur in Russland verfügbar, so zurzeit zum Beispiel die Homepages folgender Ministerien: Justizministerium, Verteidigungsministerium, Innenministerium sowie die Seite des FSIN (Bundesbehörde für Strafvollzug). Es erscheint keine Fehlermeldung, die Seiten werden einfach nicht geladen.