RUSSLAND HISTORISCH

Russische Gräber auf dem Cimitero acattolico

Im Süden von Rom, an der Porta San Paolo, liegt mitten im Verkehrsgetümmel der italienischen Hauptstadt wie eine Insel der Seligen der Protestantische Friedhof, wie er auf Deutsch meist genannt wird. „Cimitero acattolico per gli stranieri al Testaccio“ heißt er offiziell, „Nicht-katholischer Friedhof für die Ausländer am Testaccio“. Sein Wahrzeichen ist die Cestius-Pyramide, die sich der hohe römische Beamte Gaius Cestius vor mehr als zweitausend Jahren hat bauen lassen – damals war gerade alles Ägyptische hochmodern.

Seit dem 18. Jahrhundert werden auf dem Gelände neben der Pyramide in Rom gestorbene Ausländer beerdigt, die nicht katholisch waren und deshalb nicht auf einem der bereits bestehenden Friedhöfe bestattet werden durften. Die ersten „stranieri“ stammten aus England und Schottland, sie liegen auf dem sogenannten antiken Teil gleich an der Pyramide. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts kamen dann immer mehr Gräber hinzu, und der Friedhof wurde ab 1820 erheblich erweitert. Inzwischen haben mehr als 4000 Menschen aus vielen verschiedenen Ländern hier ihre letzte Ruhe gefunden.

Wenn man durch das bescheiden anmutende Tor, eher eine Tür als ein Tor, getreten ist, versinkt augenblicklich die Hektik der Großstadt und man atmet unwillkürlich tief durch. Pinien, Zypressen, Stechpalmen, efeuumrankte Gräber, ein Meer von Blumen, das nicht wie künstlich von Menschenhand geplant und gepflanzt, sondern wie natürlich gewachsen aussieht, dazwischen schmale Wege. Der größere Teil liegt auf einem ansteigenden Gelände, sodass sich dem Blick immer mehrere Ebenen zugleich öffnen. Die vielen unterschiedlichen Grabmäler fügen sich, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie nicht so einheitlich sind, organisch in dieses Bild ein. Gräber mit Kreuzen, Davidsternen, mit lateinischen, griechischen, kyrillischen und arabischen Schriftzügen stehen friedlich nebeneinander, ohne Abgrenzungen, denn sie sind nicht nach Nationalitäten geordnet. Es gibt viele Reliefs und Skulpturen, aber keine protzigen Prunkgräber wie auf dem großen Zentralfriedhof Roms, dem Campo Verano. Auf dem Cimitero acattolico wäre dafür auch gar kein Platz.

Zum Friedhof gehören auch die vielen Katzen. Selbstbewusst und gut genährt stolzieren sie über die Wege oder liegen auf den von der Sonne erwärmten steinernen Grabplatten. Hier müssen sie keine Angst vor dem Großstadtverkehr haben. Nicht weit von der Pyramide befindet sich ein wenig versteckt eine „Katzenstation“, wo sich Tierschützer um die Katzen kümmern, sie füttern und kranke Tiere medizinisch versorgen.

Wer liegt hier begraben?

Wer sind die Menschen, die hier begraben sind, und wie hat es sie nach Rom verschlagen? Abgesehen von individuellen Einzelschicksalen kann man einige größere Gruppen ausmachen, teils nationenübergreifend.

Da sind einmal die Repräsentanten ihrer Länder, Diplomaten und Botschaftsangestellte, und ihrer Kirche – in Rom und anderen italienischen Städten gibt es mehrere orthodoxe Gemeinden. Diese Menschen verbrachten beruflich bedingt meist mehrere Jahre in Italien, und manche starben auch hier.

Eine zweite Gruppe sind die Künstler. Vor allem im 19. Jahrhundert reisten Maler und Bildhauer zu Studienzwecken hierher, sie suchten Kontakte, Anregungen und Motive. Auch zum Gesangsstudium kamen viele junge Leute aus verschiedenen Ländern nach Italien. Die Künstler blieben meist einige Monate oder ein Jahr.

Eine dritte zahlenmäßig nicht unbedeutende Gruppe war bis ins 20. Jahrhundert die der Tuberkulosekranken, die – fälschlich – glaubten, im warmen südlichen Klima gesund zu werden.

Und schließlich gab es nach der Revolution 1917 die erste Welle der russischen Emigration. Nach Italien flohen aber vergleichsweise wenige – die meisten russischen Flüchtlinge gingen nach Frankreich oder nach Deutschland, wo es leichter war, eine Beschäftigung und ein Auskommen zu finden.

Von den verschiedenen Nationalitäten sind auf dem Friedhof die Engländer, Schotten und Amerikaner am häufigsten vertreten, gefolgt von Deutschen, Schweizern, Schweden und Italienern (nicht-katholischen, aber auch ein paar katholischen). Danach kommen schon die Russen – es sollen knapp tausend sein. Genaue Zahlen gibt es nicht, da es manchmal schwierig ist, sie zuzuordnen. Offiziell gilt hier als Russe oder Russin, wer Bürger des russischen Reiches oder der Sowjetunion war, aber unter diesen Bürgern gibt es auch etliche Baltendeutsche mit ganz unrussischen Namen oder eingebürgerte Ausländer. Viele Einzelgräber, um die sich niemand mehr kümmerte, sind inzwischen auch aufgelöst und die sterblichen Überreste der Verstorbenen in den verschiedenen Gemeinschaftsgräbern bestattet worden.

Über einige dieser Toten aus Russland und über ihre Schicksale möchte ich im Folgenden erzählen.

Praskowja Wjasemskaja (1817 – 1835)

Beinahe wäre auch ihr Grab entfernt worden, ihr Name nur noch als einer von vielen auf einem Täfelchen eines Gemeinschaftsgrabes aufgetaucht. Die Grabplatte aus Carraramarmor war Ende der 1990er Jahre nach über 150 Jahren dunkel geworden, die eingemeißelten kyrillischen Buchstaben und die Jahreszahlen kaum noch leserlich, das Wappen der adligen Familie Wjasemski verblasst.

Wanda Gasperowitsch, der Vorsitzenden des Zentrums für Russische Kultur in Rom, ist es zu verdanken, dass ihr Grab erhalten blieb. Sie kümmert sich seit Jahren um die russischen Gräber auf dem Friedhof und machte die Verwaltung darauf aufmerksam, dass unter der verwitterten Marmorplatte die Tochter eines berühmten russischen Historikers und Dichters begraben liegt. Pjotr Wjasemski (1792 – 1878) war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im kulturellen und politischen Leben Russlands im 19. Jahrhundert und ein enger Freund Puschkins.

Seine Tochter Praskowja war die mittlere von drei Töchtern und eins von insgesamt acht Kindern aus der Ehe Wjasemskis mit Wera Gagarina (1790 – 1886). Nur ein Kind hat die Eltern überlebt, der Sohn Pawel (1820 – 1888). Alle anderen starben früh. Der erste Sohn Andrej wurde nicht einmal zwei Jahre alt, Dmitri und Pjotr starben mit drei Jahren, Nikolaj mit sieben. Die drei Töchter erreichten immerhin das Erwachsenenalter: Maria, die älteste, lebte von 1813 bis 1849, Praskowja von 1817 bis 1835 und Nadeschda, die jüngste, von 1822 bis 1840.

Man mag sich gar nicht vorstellen, was es für die Eltern bedeutet haben muss, immer wieder in so kurzen Abständen ein Kind zu verlieren (1814, 1817, 1825, 1826, 1835, 1840 und 1849).

Auf diesem Gruppenbild von Fjodor Bruni sind die drei Mädchen abgebildet: links die in Rom begrabene Praskowja, in der Mitte Nadeschda und rechts Maria.

Mit Praskowja, genannt Polina, waren die Eltern nach Italien gereist, in der Hoffnung, das milde italienische Klima werde das an Tuberkulose erkrankte Mädchen heilen. Viele an der Schwindsucht Leidende – wie man die Tuberkulose damals nannte (russisch „чахотка“, vom Verb „чахнуть“ = verwelken) – glaubten, Luftveränderung und Kuren könnten ihnen helfen. Bis Robert Koch den Erreger der Tuberkulose entdeckte und ein Impfstoff entwickelt wurde, sollte es noch mehr als hundert Jahre dauern. Die achtzehnjährige Polina starb im Frühjahr 1835, kurz nach der Ankunft der Familie in Rom. Der Vater schrieb damals in einem Brief an seinen fünfzehnjährigen Sohn Pawel:

Ihr Körper wurde am 14. März auf einem ausländischen Friedhof der Erde übergeben. Wenn du irgendwann einmal nach Rom kommen solltest, wirst du dort kein ganz Fremder sein, sondern ein vertrautes Grab finden und unsere Tränen, die auch uns für immer mit Rom verbunden haben.

Als Polina auf dem Cimitero acattolico begraben wurde, sah der Friedhof noch ganz anders aus als heute. Es gab weder eine Mauer noch war das Territorium überhaupt irgendwie eingegrenzt, und der Blick schweifte weit in die Landschaft. Auf diesem zeitgenössischen Aquarell von Michail Lebedew ist Polinas Grab mit der flachen Marmorplatte im Vordergrund zu sehen, im Hintergrund links erkennt man die Cestius-Pyramide.

Der Maler, der sich als Stipendiat der Petersburger Akademie der Künste in Italien aufhielt, starb übrigens nur zwei Jahre später mit gerade 25 Jahren ebenfalls in Italien – 1837 als Opfer der Cholera-Epidemie in Neapel.

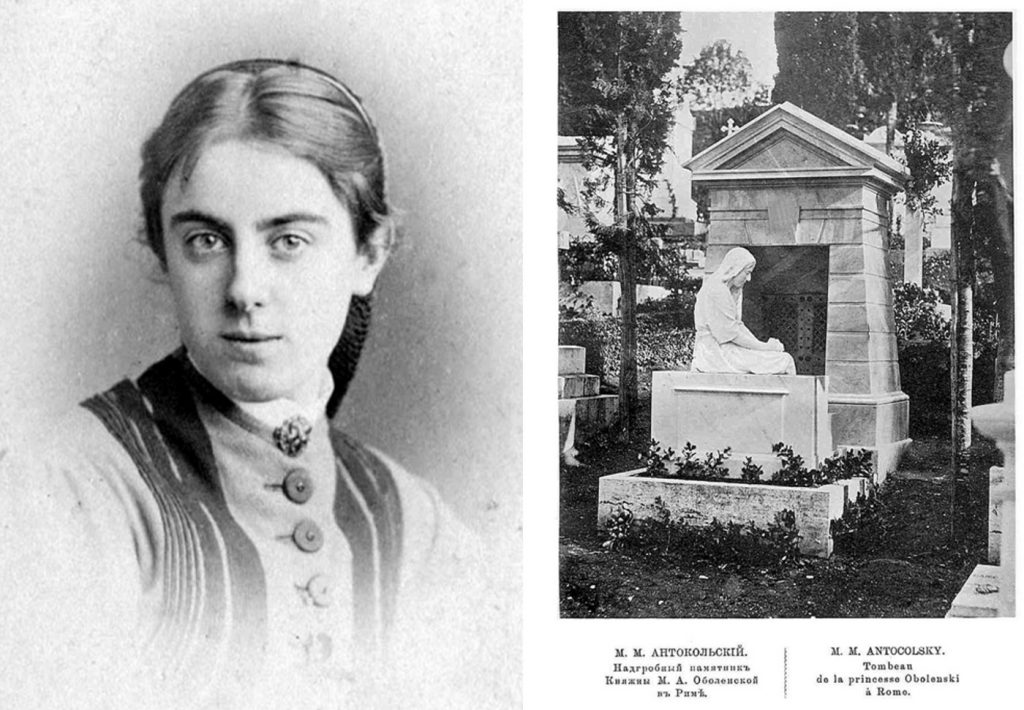

Maria Obolenskaja (1854 – 1873)

Ihr Grabmal ist, anders als das von Polina Wjasemskaja, eines der bekanntesten und meistfotografierten auf dem Friedhof und auch eins der schönsten. Es wurde erst vor einigen Jahren gereinigt und restauriert.

Maria oder Marusja Obolenskaja ist ebenfalls nur achtzehn Jahre alt geworden, gestorben ist sie aber nicht an Tuberkulose, sondern an den Masern und vielleicht durch einen ärztlichen Behandlungsfehler. Tochter eines Generals und hohen Staatsbeamten, war sie 1872 nach Rom gekommen, um Gesang zu studieren, und steckte sich bei den Kindern einer anderen russischen Familie mit Masern an. Eine Lungenentzündung schwächte ihren angegriffenen Organismus zusätzlich, und einige Quellen geben an, dass ihr Arzt sie noch irrtümlich gegen Pocken impfte.

Ihr Name und ihre Geschichte ist weniger durch sie selbst – in ihrem kurzen Leben konnte sie kaum bleibende Spuren hinterlassen – als durch zwei ihr nahestehende Menschen im Gedächtnis geblieben.

Der eine ist der Maler Wassili Polenow (1844 – 1927), Mitglied der „Peredwischniki“ („Wandermaler“) genannten Künstlervereinigung, berühmt für seine meisterhaften Landschaftsbilder. Polenow lernte Marusja bei einem Studienaufenthalt in Rom kennen und verliebte sich sofort in das zehn Jahre jüngere Mädchen. Sie war seine erste große Liebe, und als sie völlig unerwartet starb, war er lange Zeit am Boden zerstört. Das Bild des sterbenden Mädchens ließ ihn über ein Jahrzehnt lang nicht mehr los, er malte diese Szene immer wieder in verschiedenen Variationen. Die bekannteste Version aus dem Jahr 1886 hängt in der Moskauer Tretjakow-Galerie, die hier abgebildete entstand um 1880 und befindet sich im Nationalmuseum in Riga.

In diesen Jahren musste er noch weitere Schicksalsschläge verkraften, insbesondere den Tod seiner Zwillingsschwester Wera im Jahr 1881, trotzdem entstanden damals auch viele seiner schönsten Landschaftsbilder.

Der andere Mensch ist Marusjas Mutter, die Fürstin Soja Obolenskaja, eine geborene Sumarokowa. Beide Familien, die Obolenskis und die Sumarokows, gehörten zum sehr alten und sehr reichen russischen Adel. Soja war bereits 38 Jahre alt und Mutter von fünf Kindern (Marusja war das mittlere), als sie 1866 ihren Mann Alexej Obolenski und ihre russische Heimat verließ und mit allen Kindern und einem beträchtlichen Hofstaat, bestehend aus Gouvernanten, Gesellschafterinnen, Privatärzten, Köchen und anderen Bediensteten, in Italien Zuflucht suchte. In Neapel lernte sie den Anarchisten Michail Bakunin kennen, begeisterte sich fortan für dessen Ideen und steckte viel von ihrem Geld in seine Bewegung. In einen von Bakunins Weggefährten, einen Polen, verliebte sie sich und zog mit ihm und den Kindern in die Schweiz.

Inzwischen war aber der Vater nicht untätig geblieben. Alexej Obolenski wollte seine Kinder zurück – und er war ein sehr einflussreicher Mann. Einige Jahre war er sogar Gouverneur von Moskau gewesen. 1869 trat er mit Billigung und Unterstützung von Zar Alexander II. heimlich mit den lokalen schweizerischen Behörden in Kontakt, und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden vier der fünf Kinder (die älteste Tochter Jekaterina war gerade nicht zu Hause) von der Polizei aus ihrem Haus in der Nähe von Vevey entführt und zurück nach Petersburg gebracht. Der Fall erregte damals viel Aufsehen, in den Schweizer Zeitungen wurde darüber geschrieben. Sogar Alexander Herzen nahm Stellung – und Partei für die Mutter. Aber letztlich blieben die Kinder beim Vater in Russland.

In Rom hielt sich Marusja 1872/1873 gemeinsam mit ihrer Schwester auf und traf sich wahrscheinlich auch mit ihrer Mutter.

Das Grabmal schuf der russische Bildhauer Mark Antokolski drei Jahre nach ihrem Tod 1876.

Anna Flerowa (1877 – 1892)

Geboren in Rom und gestorben in Rom, im Alter von nur vierzehn Jahren: woran Anna gestorben ist, ist nirgends dokumentiert, Bilder von ihr gibt es auch nicht, denn sie war kein Mitglied einer reichen, einflussreichen Familie. Aber sie hatte liebende und trauernde Eltern, die ihrem Kind dieses schöne Grabmal mit einer zu Herzen gehenden Inschrift gesetzt haben.

Die Inschrift lautet übersetzt: „Gott wohlgefällig war ihre Seele / Der unvergesslichen teuren Tochter Anna Christoforowna Flerowa / Geboren in Rom am 13. August 1877 / Gestorben am 12. April 1892 / Bis zu einem freudigen Morgen / Schlafe, liebes Kind“.

Über der Inschrift sieht man das orthodoxe Kreuz mit dem schrägen Querbalken am unteren Ende, der die Fußstütze des Gekreuzigten darstellt.

Was man weiß: Annas Vater war Christofor Flerow, Erzpriester der Russisch-Orthodoxen Gemeinde von San Nicola Taumaturgo (St. Nikolaus der Wundertäter, russisch Святой Николай Чудотворец) in Rom, geboren 1846 im russischen Twer, gestorben 1927 in Rom, viele Jahre nach seiner Tochter, und beigesetzt in einem Grab neben ihr – wie auch ihre Mutter und ihre Schwester.

Quellen, Links, Anmerkungen

Der Spezialist für in Italien begrabene Russinnen und Russen ist der Historiker Michail Talalaj. Die meisten und – soweit ich es beurteilen kann – zuverlässigsten Informationen habe ich in seinen Büchern und Publikationen gefunden, von denen erfreulicherweise viele im Internet verfügbar sind. Talalaj, geboren 1956 in Leningrad, ist auch Übersetzer (er hat als erster Ian Flemings „From Russia With Love“ ins Russische übersetzt), Menschenrechtler und Umweltschützer. Seit 1992 lebt er dauerhaft in Italien. Er hat Daten über alle russischen Gräber in Italien zusammengetragen und 2014 als umfangreiches (fast tausend Seiten!) Buch herausgegeben: „Rossijski Nekropol w Italii“, hier auch in digitaler Form allgemein zugänglich.

Einen Überblick über Talalajs zahlreiche Bücher und Artikel findet man im russischen Wikipedia-Artikel über ihn. Er hat auch eine eigene Webseite zur Geschichte der kulturellen Beziehungen zwischen Russland und Italien, in russischer und teilweise italienischer Sprache.

Viele interessante Informationen zu den russischen Gräbern auf dem Cimitero acattolico findet man auch in diesem Artikel – wahlweise auf Russisch oder auf Italienisch. Er enthält ein längeres Interview mit der in meinem Beitrag erwähnten Wanda Gasperowitsch, die sich seit vielen Jahren für die Erhaltung der Gräber einsetzt.

Auf der Seite der Tretjakow-Galerie wurde 2019 ein Artikel zur Entstehung des Bildes „Die Kranke“ von Wassili Polenow veröffentlicht, der die Geschichte seiner unglücklichen Liebe detailliert nachzeichnet.

Über das stürmische Leben der Mutter von Maria Obolenskaja, der Fürstin Soja Obolenskaja, die Tolstoi zur Figur der Anna Karenina inspiriert haben soll, hat die italienische Journalistin Lorenza Foschini ein Buch geschrieben: „Zoé, la principessa che incantò Bakunin“, erschienen 2016 bei Mondadori.