RUSSLAND LITERARISCH

Unpünktliche Züge und verpasste Anschlüsse, lange Schlangen am Flughafenschalter und banges Warten auf den Koffer am Gepäckband – Reisen ist nicht immer das reine Vergnügen. Erst recht nicht vor über zweihundert Jahren, lange vor der Erfindung von Eisenbahn, Auto und Flugzeug. Als Nikolai Karamsin 1789 im Alter von knapp 23 Jahren seine große Europareise antrat, hatte er zunächst einige Hürden zu überwinden. Schon in Petersburg, von wo er per Schiff weiter nach Danzig, Stettin oder Lübeck wollte, fingen die Probleme an (die einem irgendwie bekannt vorkommen):

Man sagte mir, dass mein Reisepass auf der Admiralität unterschrieben werden müsste. Ich meldete mich dort; aber man wollte ihn nicht unterschreiben, und zwar deswegen, weil er von der Moskauer und nicht von der Petersburger Gouvernementsregierung ausgestellt und darinnen nicht angegeben sei, dass ich zu Wasser reisen würde. Meine Vorstellungen halfen nichts. Ich kannte den Amtsweg nicht, und so musste ich denn zu Lande reisen.

Mit gemieteten Kutschen fährt er weiter Richtung Westen.

Gestern bin ich in Riga angekommen und im Hôtel de Petersbourg abgestiegen. Der Weg war höchst beschwerlich. Es war nicht genug an der traurigen Stimmung meines Herzens, deren Ursachen ihr kennt; es musste noch ein starker Regen fallen, ich musste ab Petersburg ständig die Fuhrwerke wechseln, und nirgends erhielt ich eine gute Kibitke. Alles ärgerte mich. Überall, schien es, forderte man mir zuviel ab; auf jeder Station hielt man mich übermäßig lange auf. Doch nirgends war ich verdrießlicher als in Narwa. Ich kam ganz durchnässt in dieser Stadt an. Meine Betten, Kissen und alles war mit Kot bespritzt. Mit Mühe erhielt ich zwei Bastdecken zu Kauf, um mich damit auf irgendeine Weise gegen den Regen zu schützen, und bezahlte dafür ebensoviel als für ein paar lederne. Man gab mir eine elende Kibitke und jämmerliche Pferde, und kaum waren wir eine halbe Werst gefahren, so brach die Achse; die Kibitke fiel in den Kot und ich mit ihr. Mein Ilja ritt mit dem Fuhrmann zurück nach einer neuen Achse, und ich stand da im stärksten Regen. Das war noch nicht genug. Irgendein Polizeibeamter kam und fing an zu lärmen, dass meine Kibitke da mitten im Wege läge. „Stecke sie in die Tasche“, rief ich mit angenommener Kaltblütigkeit und hüllte mich in meinen Mantel.

Eine Kibitke, russisch „кибитка“, hat man sich als überdachtes, nach vorn offenes Gefährt vorzustellen, im Sommer auf Rädern, im Winter auf Kufen, bespannt mit einem bis drei Pferden, so wie auf dieser Lithographie von Alexander Orlowski aus dem Jahr 1819.

Wer war Karamsin?

Der holprige Beginn seiner Reise kann den unternehmungslustigen jungen Russen aber nicht abschrecken. Nikolai Karamsin (1766 – 1826) war der Sohn wohlhabender Gutsbesitzer aus Simbirsk an der Wolga. Er hatte eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten, sprach fließend Französisch und Deutsch und sogar – damals noch ungewöhnlich – Englisch. Noch kennt ihn in Russland niemand, aber die Reisebriefe, die er nach seiner Rückkehr erst in einem literarischen Journal, dann in Buchform veröffentlicht, werden schnell ein riesiger Erfolg und machen ihn berühmt. Sie werden in verschiedene Sprachen übersetzt und sind grundlegend für das Genre der Reiseliteratur nicht nur in Russland.

Auch als Autor von Erzählungen ist er sehr erfolgreich. In seiner bekanntesten Erzählung „Die arme Lisa“ macht er zum ersten Mal in der russischen Literatur ein Bauernmädchen zur tragischen Heldin. Jahrzehnte später erwirbt er sich dann durch seine zwölfbändige „Geschichte des Russischen Reiches“ endgültig bleibenden Ruhm und große Verdienste als Historiker und Wissenschaftler. Zar Alexander I. verleiht ihm offiziell den Titel „Historiograph“. Puschkin schrieb über ihn: „Das alte Russland wurde von Karamsin entdeckt wie Amerika von Kolumbus“.

Ein „Travelogue“ aus dem 18. Jahrhundert

Die „Briefe“, die er von den verschiedenen Stationen seiner Reise an seine Freunde richtet, sind keine echten Briefe, die vor Ort verfasst und nach Hause geschickt wurden. Karamsin hat sie erst nach seiner Rückkehr geschrieben, auf der Grundlage von Notizen und Aufzeichnungen, die er während der Reise gemacht hat. Bei der Lektüre vergisst man auch meist, dass es Briefe sein sollen, und die eingestreuten persönlichen Anreden an die (fiktiven?) Freunde wirken manchmal etwas gekünstelt. Sie nehmen aber nicht viel Raum ein.

Die Schilderungen der Orte, Sehenswürdigkeiten, Begegnungen und Gespräche sind dafür umso ungezwungener, unterhaltsamer und persönlicher. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, als spräche da ein guter Bekannter, als gäbe es diesen großen zeitlichen Abstand von über zweihundert Jahren gar nicht, als könnte man sich mit dem Autor gleich zusammensetzen und munter drauflos plaudern. Die Passagen, in denen Karamsin etwas gestelzter und „altmodischer“ schreibt, wirken, als seien sie vor allem der literarischen Mode des Sentimentalismus geschuldet und gar nicht der natürliche Stil des Autors.

Es ist auch kein Buch, das man brav von Anfang bis Ende in der richtigen Reihenfolge durchlesen muss, man kann es irgendwo aufschlagen und selektiv das lesen, was einem gerade Spaß macht oder über die Orte und Länder, die einen besonders interessieren und die man von eigenen Reisen kennt.

Stationen seiner Reise

Diese historische Karte zeigt Europa im Jahr 1789: Im Osten das Russische Reich, westlich daneben Polen-Litauen, Preußen, Habsburg, dann der bunte Flickenteppich der deutschen Fürstentümer. Mit weißer Schrift habe ich in diese Karte die wichtigsten (nicht alle) Städte eingetragen, die Karamsin besucht hat. Von Moskau, wo er damals lebte, fuhr er zunächst über Twer nach St. Petersburg und von dort nach Riga und Königsberg.

In Königsberg sucht er Kant auf, der ihn sehr freundlich empfängt, obwohl er als Unbekannter und ohne Empfehlungsschreiben kommt: „Ich hatte keinen Brief an ihn; aber Kühnheit gewinnt Städte, und mir öffnete sie die Tür des Philosophen.“

Über Marienburg geht es weiter nach Danzig und Berlin, es folgen Dresden, Leipzig, Weimar und Frankfurt. Überall sieht er sich nicht nur die Sehenswürdigkeiten an, sondern besucht, angemeldet oder auch nicht, viele von ihm bisher nur aus der Ferne verehrte und bewunderte Männer.

Die Hartnäckigkeit, mit der er diesen „Stars“ seiner Zeit nachstellt, ist bemerkenswert und manchmal schon komisch. Herder, Wieland, Goethe und Schiller lebten alle in Weimar und waren als „Weimarer Viergestirn“ in ganz Europa berühmt. Am liebsten hätte er sie alle vier besucht, aber nur Herder und Wieland ließen ihn vor, letzterer erst beim dritten Anlauf. Christoph Martin Wieland (1733 – 1813) war damals Deutschlands bekanntester und meistgelesener Dichter, noch vor Goethe. Die Herzogin Anna Amalia hatte ihn 1772 nach Weimar geholt, als Erzieher ihres Sohnes. Diesen Mann will Karamsin unbedingt treffen.

Gestern bin ich zweimal bei Wieland gewesen, und beide Male hieß es, er wäre nicht zu Hause. Heute ging ich wieder zu ihm, und zwar des Morgens um acht Uhr; und diesmal traf ich ihn. Stellt euch einen ziemlich großen, hageren und etwas pockennarbigen Mann mit einem langen Gesicht und spärlichem blondem Haarwuchs vor, dessen Augen einmal grau waren, jetzt aber vom ständigen Lesen gerötet sind – und da habt ihr Wieland. „Der Wunsch, Sie zu sehen, hat mich nach Weimar gebracht“, war meine Anrede. – „Das hat die Mühe nicht gelohnt“, antwortete er mit kaltem Blicke und mit einer Zurückhaltung, die ich von Wieland nicht erwartet hatte. Darauf fragte er, wie ich in Moskau so gut Deutsch habe lernen können. Ich erzählte ihm, dass ich genug Gelegenheit gehabt habe, und zwar mit Leuten, die ihre Sprache vollkommen verstanden. (…)

Unterdessen standen wir noch immer, woraus ich dann natürlich schließen musste, dass Wieland nicht gesonnen sei, mich lange dazubehalten. „Wahrscheinlich“, sagte ich, „bin ich zur ungelegenen Zeit gekommen?“ – „Ja“, antwortete er, „und überdies arbeiten wir gewöhnlich morgens.“ – „So erlauben Sie mir, zu einer anderen Zeit zu kommen; bestimmen Sie nur die Stunde. Ich versichere Sie nochmals, dass ich bloß nach Weimar gekommen bin, um Sie zu sehen.“ Wieland: Aber was wollen Sie von mir? Ich: Ihre Schriften haben den Wunsch in mir erzeugt, den Verfasser derselben persönlich kennenzulernen. Ich will nichts weiter von Ihnen als die Erlaubnis, Sie zu sehen. Wieland: Sie setzen mich in Verlegenheit. Soll ich aufrichtig sprechen? Ich: Sprechen Sie. Wieland: Ich bin kein Freund von neuen Bekanntschaften und am wenigsten von Bekanntschaften mit Leuten, die mir durchaus unbekannt sind. (…) Es ist jetzt in Deutschland Mode geworden, zu reisen und dann seine Reise zu beschreiben. Dergleichen Reisebeschreiber, deren Anzahl nicht gering ist, ziehen von Stadt zu Stadt und suchen mit berühmten Leuten nur deswegen zu sprechen, um das, was sie von ihnen hören, drucken zu lassen. Was unter vier Augen gesprochen wurde, wird dann vor dem Publikum ausposaunt.

Und so geht es noch eine Weile hin und her, bis Wieland schließlich vor so viel liebenswürdiger Beharrlichkeit kapituliert und den jungen Mann für den Nachmittag desselben Tages zu sich bestellt.

Von Deutschland reist Karamsin weiter in die Schweiz, wo er mehrere Monate bei Lavater in Zürich verbringt. Johann Caspar Lavater (1741 – 1801), Theologe und Philosoph, war durch seine Lehre von der Physiognomik sehr bekannt geworden. Er vertrat die Ansicht, man könne von den Gesichtszügen, den Körperformen und dem Knochenbau eines Menschen auf seinen Charakter schließen. Seine Theorie war schon damals umstritten, hatte aber auch viele begeisterte Anhänger, darunter Karamsin, der ihm bereits aus Russland Briefe geschrieben hatte und nun in Zürich monatelang fast täglich bei ihm zu Gast ist. Er kauft ihm sogar ein Manuskript ab: „Hundert geheime physiognomische Regeln.“

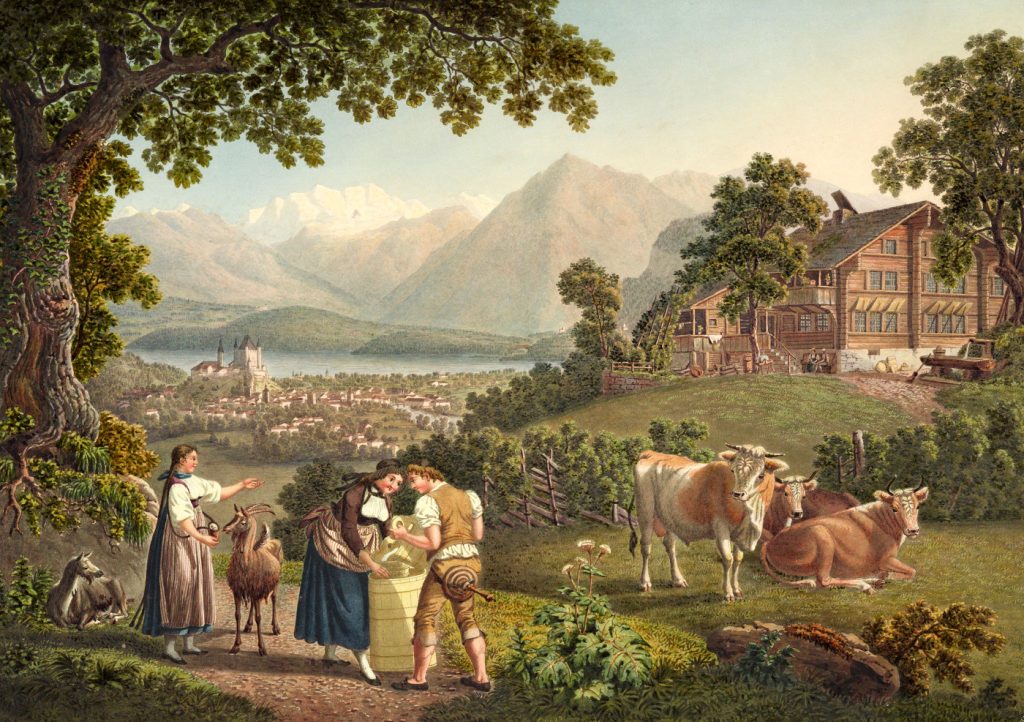

Neben den physiognomischen Lehren kommen aber auch die Naturschönheiten der Schweiz nicht zu kurz. Karamsin wandert zu Fuß von Zürich nach Schaffhausen, um dort den Rheinfall zu bestaunen; er klettert mit einem Bergführer in die Alpen und besucht Sennhütten mit kichernden Sennerinnen, steigt dann hinunter ins Dorf Grindelwald und besichtigt die Gletscherschlucht; er fährt unerschrocken mit einem Boot über den stürmischen Thuner See:

Die Wellen spielten mit dem Boote wie mit einem Balle. Einige Frauen, die mit mir zugleich übersetzten, schrien unaufhörlich, und eine von ihnen fiel sogar in Ohnmacht. Nur mit Mühe brachten wir sie wieder zu sich. Ich für meine Person spürte nicht nur keine Furcht, sondern hatte sogar meine herzliche Freude an den vom felsigen Ufer zurückprallenden Wogen.

Allzu sportlich scheint er allerdings nicht gewesen zu sein – sehr oft klagt er über die steilen und staubigen Wege, über die sommerliche Hitze und muss unterwegs immer wieder ausruhen. Auch das in der Schweiz gesprochene Deutsch ist für ihn gewöhnungsbedürftig: „Zu meinem Leidwesen konnte ich nur sehr wenig von dem verstehen, was gesprochen wurde; denn die hiesige Mundart ist äußerst sonderbar.“

In Genf (wo glücklicherweise Französisch gesprochen wurde und wird) besucht er den Philosophen und Naturforscher Charles Bonnet, dem er angekündigt hat, seine Werke ins Russische zu übersetzen.

„Sie wollen meine ‚Contemplation‘ übersetzen“, sagte er heute zu mir, „fangen Sie die Übersetzung unter den Augen des Verfassers an demselben Tische an, auf welchem sie geschrieben wurde. Hier ist das Buch, hier ist Papier, Tinte und Feder!“ Gern und freudig erfüllte ich seinen Wunsch. Mit einer gewissen Ehrfurcht näherte ich mich dem Schreibtische des großen Philosophen, setzte mich in seinen Lehnstuhl und nahm seine Feder – meine Hand zitterte nicht, obgleich Bonnet neben mir stand. Ich übersetzte den Titel und den ersten Paragraphen – und las ihm dies vor. „Ich höre“, sagte der liebenswürdige Bonnet lächelnd, „ich höre, aber ich verstehe nichts. Ihre Landsleute werden wahrscheinlich klüger sein als ich – dies Papier aber behalte ich als Andenken unserer Bekanntschaft.“

Aus der Schweiz geht es weiter nach Frankreich und Paris, wo er sich erstaunlich wenig für die Revolution und ihre Folgen interessiert, stattdessen einen Monat lang jeden Abend ins Theater oder in die Oper geht.

Mit dem Paketboot setzt er im Juni 1790 von Calais nach Dover über und fährt mit der Kutsche über Land nach London:

Um sechs Uhr bestiegen wir einen viersitzigen, mit trefflichen Pferden bespannten Wagen und rollten auf schönem glattem Wege nach London.

Welche Gegenden! Was für ein Land! Überall reiche Wiesen, auf welchen zahlreiche Herden weiden; überall die schönsten Dörfer, wo junge Mädchen in reinlichen weißen Korsetts, mit fliegenden Haaren und offener Brust Blumen in niedlichen Körben zum Verkaufe anbieten; überall die reizendsten mit Parks und Teichen umgebenen Landsitze der reichen Lords.

London beeindruckt ihn dagegen weniger – kaum Paläste, verglichen mit Paris. Dafür ist er aber von der Straßenbeleuchtung hellauf begeistert.

Die Häuser in London sind fast alle klein, schmal, aus Ziegelsteinen, nicht geweißt, damit man den Ruß der Steinkohlen weniger bemerkt, und bieten einen langweiligen, einförmigen Anblick. (…)

Kaum war die Sonne untergegangen, schon brannten alle Laternen auf den Straßen. Es sind Tausende, eine neben der anderen, und wohin man blickt, sieht man einen feurigen durch die Luft gezogenen Faden. Ich hatte noch nie so etwas gesehen und wunderte mich nun nicht mehr über den Irrtum eines deutschen Fürsten, der bei seinem Einzuge in London diese herrliche Beleuchtung für eine Ehre hielt, mit welcher man ihn bewillkommnete.

Gaslaternen gab es im ausgehenden 18. Jahrhundert noch nicht, diese frühen Laternen wurden mit Walöl gespeist.

Als unerwartetes Problem stellt sich für Karamsin die Sprache heraus. Er glaubt, über gute Englischkenntnisse zu verfügen – schließlich hat er noch drei Jahre zuvor Shakespeares „Julius Caesar“ ins Russische übersetzt, die erste Shakespeare-Übersetzung in Russland überhaupt! Aber sein gesprochenes Englisch hat offenbar einen so starken slawischen Akzent, dass die Engländer ihn nicht verstehen. Der Versuch, auf Französisch mit ihnen in Kontakt zu treten, scheitert wiederum an den bescheidenen Französischkenntnissen der Einheimischen. Im Park bewundert er einmal die Reitkünste junger Engländerinnen, aber sein Versuch, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, misslingt:

Ich wagte es, eine von ihnen französisch anzureden. Sie antwortete mir zweimal „oui“ und zweimal „non“, und weiter konnte ich kein Wort aus ihr herausbringen. Alle Engländer und Engländerinnen, die eine gute Erziehung bekommen haben, verstehen Französisch, aber sie wollen es nicht sprechen, und ich bedaure deswegen sehr, dass ich das Englische nicht besser spreche. Wie ganz anders ist es in dieser Hinsicht bei uns! In unserer sogenannten feinen Welt ist man ohne die Kenntnis des Französischen stumm und taub, und jeder, wenn er auch nichts weiter weiß als: „Comment vous portez-vous?“, radebrecht das Französische, bloß um mit den Russen nicht russisch zu sprechen. Ist das nicht eine Schande für uns?

Es spricht für Karamsin, dass er diese Schwäche ins Positive umdeutet. Abgesehen von den geringen Französischkenntnissen kommen ihm die Engländer allgemein sehr wortkarg vor, und London nennt er, verglichen mit Paris und Moskau, „außerordentlich still“:

Die Bewohner Londons scheinen noch halb im Schlafe oder von zu großer Geschäftigkeit ermüdet zu sein. Wenn nicht von Zeit zu Zeit das Rollen der Wagen die Gehörnerven erschütterte, so könnte man sich hier in den volkreichsten Straßen für taub halten. Ich war in verschiedenen Kaffeehäusern, wo zwanzig bis dreißig Menschen stillschweigend die Zeitungen lesen und ihren Portwein trinken. Kaum hört man alle zehn Minuten ein „Your health, gentleman!“ So braucht man sich nicht zu wundern, dass die Engländer tiefe Denker sind und dass ihre Parlamentsredner nicht aufhören können, wenn sie einmal anfangen; sie sind wahrscheinlich ihres gewöhnlichen Stillschweigens überdrüssig.

Im September 1790 kehrt Karamsin auf dem Seeweg nach fast anderthalb Jahren in seine russische Heimat zurück.

Ein Bestseller im In- und Ausland

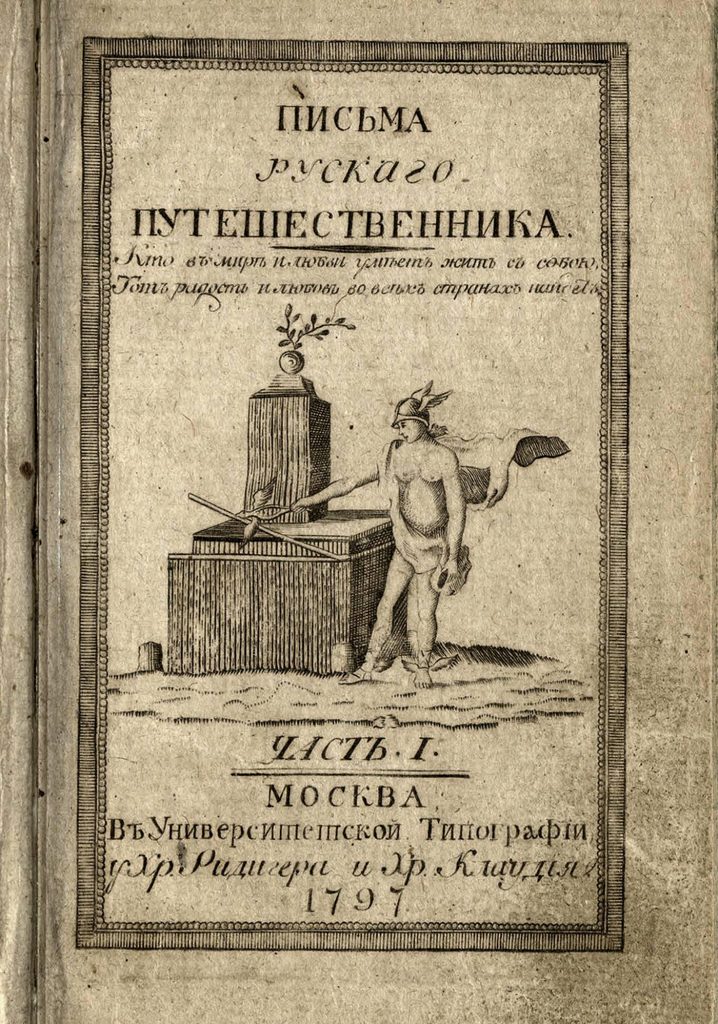

Ab 1791 erscheinen die „Briefe“ zunächst in einer literarischen Zeitschrift, 1797 dann erstmals in Buchform, siehe Abbildung. Auf dem Titelblatt ist Merkur, der Gott der Reisenden, abgebildet.

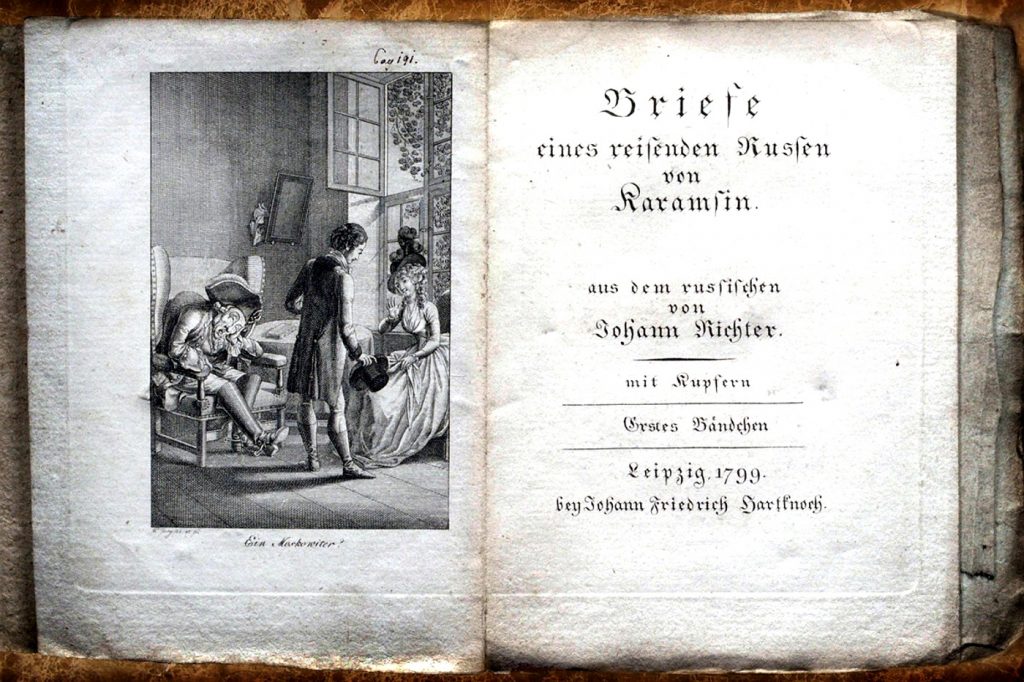

Auch in Europa ist das Interesse groß. Schon 1799 erscheint die deutsche Übersetzung, es folgen 1802 die polnische, 1803 die englische und 1815 die französische.

Heute sind Karamsins Reisebriefe leider in Vergessenheit geraten. Zurzeit gibt es das Buch nur antiquarisch; die Ausgabe, aus der ich zitiert habe, ist 1977 in Berlin bei Ruetten & Loening erschienen – in der alten, nur leicht modernisierten Übersetzung von Johann Richter. Neuere Übersetzungen scheinen gar nicht zu existieren, jedenfalls habe ich keine gefunden.

Der deutsche Übersetzer Johann Richter, der als Hauslehrer sechzehn Jahre in Russland gelebt hatte, stand mit Karamsin persönlich in Kontakt und ließ seine Übersetzung durch den Autor selbst durchsehen. Er schrieb damals in seinem Vorwort:

Die Briefe eines russischen Reisenden erhielten gleich bei ihrem ersten Erscheinen im moskowitischen Journal ausgezeichneten Beifall, und sie waren es vorzüglich, die den Ruf des Verfassers als Schriftsteller gründeten.

Sie zeichnen sich besonders durch zarte Empfindung und eine gewisse Naivität der Darstellung aus, die immer Kennzeichen einer schönen Seele sind.

Dem schließe ich mich an! Und außer der zarten Empfindung und der jugendlichen Naivität sind es die vielen anschaulichen Details aus dem Alltagsleben und die lebendig geschilderten Begegnungen, die die Lektüre so interessant und kurzweilig machen.