RUSSLAND HISTORISCH

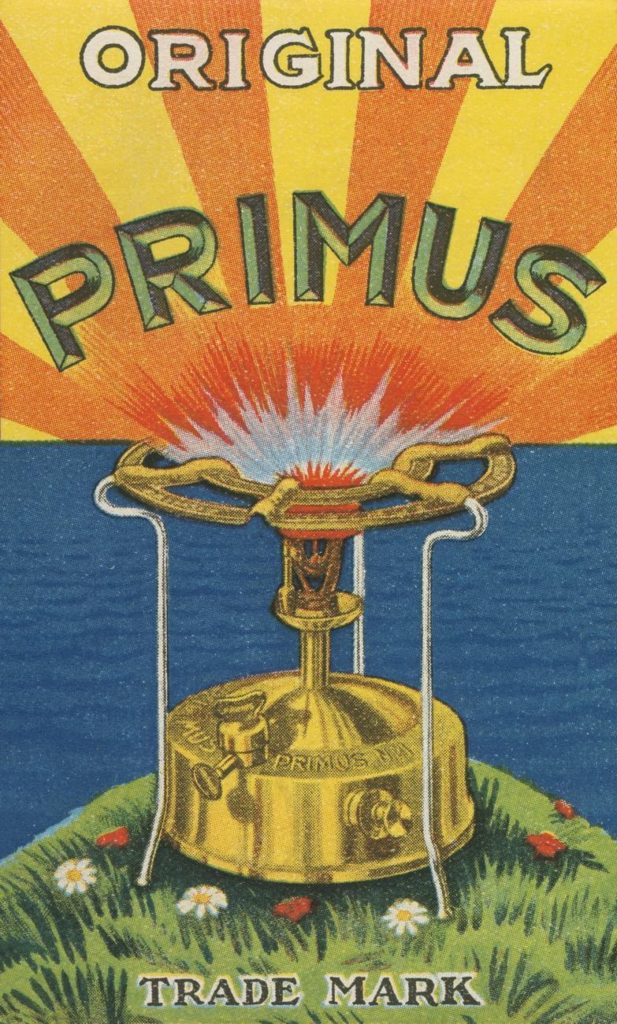

In den ersten Jahrzehnten der Sowjetunion war das auf diesem Plakat von 1923 abgebildete Gerät das beliebteste Küchenutensil, das in fast jedem sowjetischen Haushalt vorhanden war.

Erfunden wurde es rund 30 Jahre früher, 1892 in Schweden von Frans Wilhelm Lindqvist und Johan Victor Svenson. Sie hatten diesen mit Benzin oder Kerosin betriebenen Kocher ohne rußenden Docht als praktisches Kochgerät für unterwegs gedacht, für Reisende, Wanderer, Abenteurer, für Expeditionen in die Berge oder in die Arktis. Keine Geringeren als Fridtjof Nansen, Roald Amundsen und Robert Scott benutzten auf ihren Expeditionen den schwedischen Primuskocher. Den lateinischen Namen „Primus“ gaben ihm seine Erfinder, weil er der erste seiner Art war.

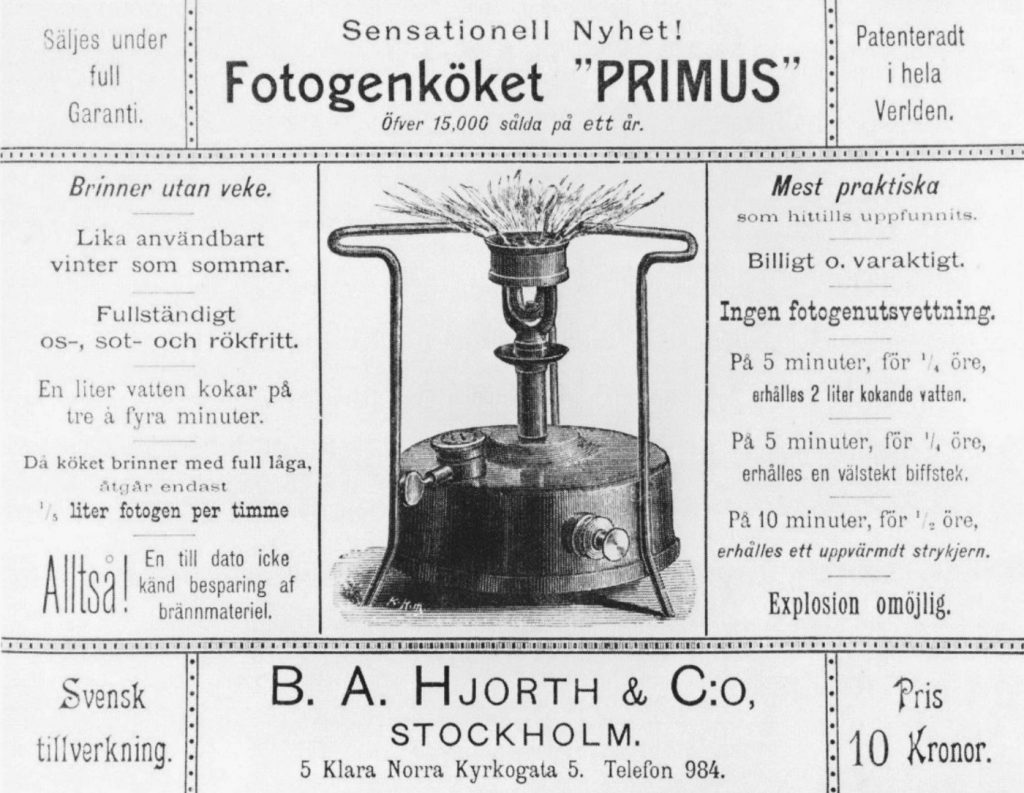

Auf dieser schwedischen Werbeanzeige, die 1893 erschien, wird er als „sensationelle Neuheit“ angepriesen, in der ganzen Welt patentiert, fünfzehntausendmal im Jahr verkauft. In nur fünf Minuten, heißt es da, bekommt man damit zwei Liter kochendes Wasser oder ein gut durchgebratenes Beefsteak, in zehn Minuten hat man ein Bügeleisen erhitzt – Explosion unmöglich. „Fotogenköket“ bezeichnet übrigens nicht das ansprechende Äußere, sondern bedeutet „Kerosinkocher“ – „fotogen“ ist das schwedische Wort für „Kerosin“.

In Russland wurde das praktische Gerät zuerst Anfang des 20. Jahrhunderts im russisch-japanischen Krieg von den Soldaten im Feld benutzt.

Doch seinen wahren Siegeszug trat der Primuskocher in den 1920er Jahren in der jungen Sowjetunion an, eine Erfolgsgeschichte wie in keinem anderen Land, die bis in die 1950er Jahre anhielt und erst mit der flächendeckenden Versorgung der sowjetischen Haushalte durch Gas- und Elektroherde zu Ende ging. Er wurde in diesen Jahren zum tragbaren Herd der sowjetischen Hausfrau. Vor allem in den Kommunalwohnungen gehörte er zum alltäglichen Inventar. Oft standen ein halbes Dutzend oder mehr dieser Kocher in der Gemeinschaftsküche.

Heute blickt man in Russland mit Nostalgie auf dieses unscheinbare Gerät zurück. Auf der Bloggerplattform des Nachrichtenportals dzen.ru und auf Livejournal habe ich Dutzende Beiträge privater Blogger zum sowjetischen Primuskocher gefunden, in denen seiner liebevoll gedacht wird. Auf dem Bild unten ist ein Screenshot eines dieser elegischen Nachrufe zu sehen. „Symbol einer Epoche“ lautet die Überschrift, „Stillleben mit altem Primuskocher“ der Titel des abgebildeten Aquarells.

Die Autorin Elci schreibt dazu:

Ich sah ihn im Schuppen meines Opas, vor langer Zeit, als ich klein war. Heute gibt es meinen Opa und seinen Schuppen nicht mehr. Und ihn, den Primuskocher, hat man einfach weggeworfen. Dabei war er doch einmal unersetzlich! Ohne ihn war damals, in den fernen 30ern, 40ern, 50ern, das „Buch vom schmackhaften und gesunden Essen“ nur ein Heftchen mit schönen Bildern! Genosse Primus, heute soll von dir die Rede sein!

Das „Buch vom schmackhaften und gesunden Essen“ war die Küchenbibel der Stalinzeit, es erschien erstmals 1939 und in Millionenauflagen bis in die 1960er Jahre.

Allerdings hatte der Primuskocher durchaus nicht nur Vorteile. Negativ fiel ins Gewicht, dass seine Bedienung nicht ganz einfach war. Man musste aufpassen, nicht zu viel Brennflüssigkeit einzufüllen, nicht mehr als 3/4 voll, und der Deckel musste fest zugeschraubt sein, sonst konnte es bei längerem Betrieb eben doch zu einer Explosion kommen. Auch bei der Luftzufuhr mit Hilfe einer Schraube galt es, behutsam vorzugehen. Nicht immer brannte der Kocher gleichmäßig stark auf allen Seiten. Dann musste man mittels einer speziellen, mit einem Griff versehenen Nadel die Düse säubern. Diese Nadel lag jedem Gerät bei.

Aber die Pluspunkte waren für die damaligen Nutzer ausschlaggebend: Der Primus war sauber, rußte und stank nicht wie frühere, mit Docht versehene Kocher. Da sich die Flamme dicht unter dem Kochtopf befand, ging die Erhitzung sehr rasch vor sich. Und er war preiswert im Verbrauch – pro Stunde Betrieb ca. 70 g Benzin oder Kerosin.

Auch in der Literatur ist der Primuskocher verewigt worden. Der Dichter Ossip Mandelstam hat 1925 ein kleines Bändchen mit Versen für Kinder geschrieben, wunderschön illustriert von Mstislaw Dobuschinski. Jede Strophe ist einem anderen Haushaltsgegenstand gewidmet: dem Bügeleisen, der Glühbirne, dem Wasserhahn, dem Telefon. Gleich die erste Strophe handelt vom Primuskocher. Dass er manchmal ein etwas komplizierter Hausgenosse war, den man hegen und pflegen musste, wird nicht nur im Text hervorgehoben, man sieht es auch anschaulich auf dem Bild.

Hier meine wörtliche Übersetzung (leider nicht so hübsch gereimt wie das Original):

Um den alten goldenen Primus zu heilen und zu säubern, nimmt man sein Köpfchen ab und begießt ihn mit Wasser. Der Kupferschmied, der Primusdoktor, behandelt den kranken Primus: Er füttert ihn mit frischem Kerosin, putzt ihn mit einer feinen Nadel.

Dass man den Primuskocher in Russland bis heute in lebendiger Erinnerung behalten hat, ist noch einem anderen Schriftsteller zu verdanken: Michail Bulgakow. Seine bekannteste und beliebteste Romanfigur ist der riesenhafte, furchteinflößende Kater Behemoth aus „Der Meister und Margarita“. Behemoth gehört zum Gefolge des Teufels, der Ende der 1920er Jahre Moskau heimsucht. Er ist nicht nur so groß oder sogar größer als ein Mensch, er kann auch sprechen und hat immer ein bissiges Bonmot parat. Überall, wo er auftaucht, sorgt er für Aufruhr und Chaos. In seinen Pfoten schleppt er meist einen Primuskocher mit sich, wie eine Art Eintrittskarte zu Stalins Sowjetunion.

Am Ende des Romans dringt die Miliz in die Moskauer Wohnung ein, in der der Teufel in Gestalt eines deutschen Professors für Schwarze Magie namens Voland sich samt seinen dienstbaren Geistern eingenistet hat. Dort bietet sich ihnen folgendes Bild:

Im Salon auf dem Kaminsims hockte neben einem Kristallkrug ein mächtiger schwarzer Kater mit einem Primuskocher in den Pfoten.

Schweigend betrachteten die Männer, die den Salon betreten hatten, den Kater, und ihr Schweigen währte ziemlich lange. „Hm, ja, ein wirklich starkes Stück“, flüsterte einer der Männer.

„Ich mach keine Dummheiten, ich tu keinem was, ich repariere den Primuskocher“, sagte der Kater und runzelte unfreundlich die Stirn, „außerdem halte ich es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, dass der Kater ein uraltes und unantastbares Tier ist.“

Im anschließenden Gefecht wird Behemoth durch einen Schuss scheinbar tödlich getroffen, doch ein Schluck aus dem Primuskocher belebt ihn wieder. Zum Schluss geht die Wohnung in Flammen auf, entzündet durch das Benzin aus dem Kocher, und der Kater springt zum Fenster hinaus, „mitsamt seinem Primuskocher“.

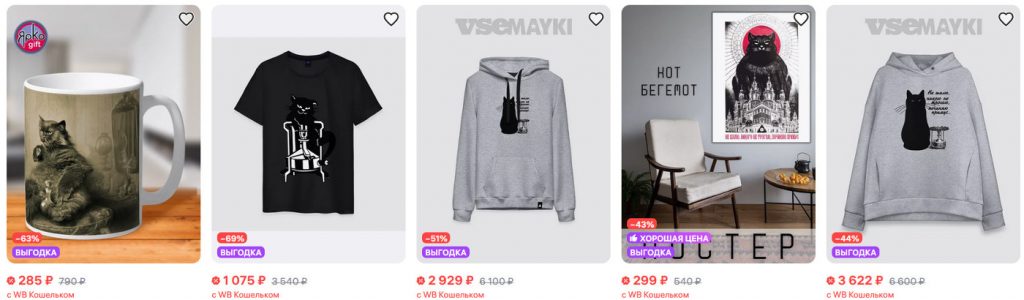

Der Satz „Ich mach keine Dummheiten, ich tu keinem was, ich repariere den Primuskocher“ (im russischen Original etwas kürzer und einprägsamer „Не шалю, никого не трогаю, починяю примус“) ist in Russland längst zum geflügelten Spruch geworden, den jeder kennt. Man druckt ihn auf Tassen, T-Shirts und andere Gegenstände, je nach verfügbarem Platz mit oder ohne Behemoth.

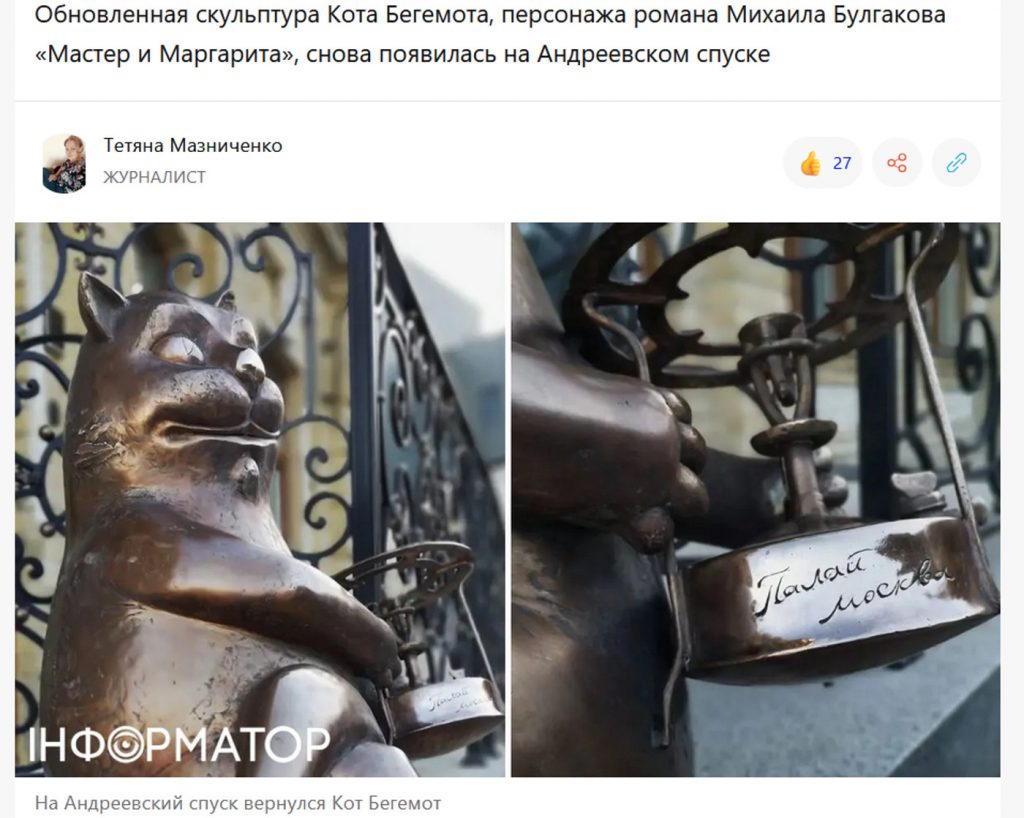

In Kiew, der Geburtsstadt von Bulgakow, gab es an der Fassade seines Elternhauses am Andrejewski Spusk lange Jahre eine Skulptur des berühmten Katers – ohne Kocher, dafür mit Wodkaglas und Gabel. 2010 wurde sie gestohlen (und später im Keller eines Restaurants wieder entdeckt). Seit 2024 sitzt neben dem Haus ein neuer Kater, eine Bronzeskulptur des Bildhauers Vasyl Tatarsky – diesmal mit Primuskocher in den Pfoten. In den Kocher eingeritzt sind die ukrainischen Worte „Палай Москва“ – „Brenne, Moskau“.

Anmerkungen und Links

Die Firma Primus gibt es immer noch, sie hat ihren Sitz in Stockholm und produziert Kocher, Kochgeschirr, Isolierflaschen u. ä. für unterwegs.

Eine digitale Version der Erstausgabe von Mandelstams Buch mit Kindergedichten und den schönen Illustrationen kann man auf der Website der russischsprachigen Münchener Online-Bibliothek „Im Werden“ als pdf-Datei abrufen (lesen oder speichern): https://imwerden.de/publ-1294

Behemoth und Leviathan sind zwei Ungeheuer aus dem Alten Testament bzw. der jüdischen Mythologie, die Zerstörung und Chaos über die Welt bringen. Im Russischen ist Behemoth (бегемот) auch die Bezeichnung für ein Nilpferd.

Den Abschnitt aus „Der Meister und Margarita“ habe ich zitiert nach der Übersetzung von Thomas Reschke, erschienen 1973 im Luchterhand Verlag.