RUSSLAND HISTORISCH

Am 20. Juli 1926 starb Felix Dzierzyński, der Chef der Tscheka, in Moskau völlig überraschend an einem Herzinfarkt, im Alter von knapp 49 Jahren. Als Gründer und Leiter der Geheimpolizei war er einer der mächtigsten und gefürchtetsten Männer der jungen Sowjetunion gewesen. Der Sarg mit seinem Leichnam wurde zwei Tage später in den Säulensaal des Gewerkschaftshauses gebracht (dort war zwei Jahre zuvor auch der tote Lenin aufgebahrt worden, bevor man ihn einbalsamierte), damit die Moskauer von ihm Abschied nehmen konnten. Aber diese feierliche Veranstaltung wurde durch einen ganz unangemessenen Lärm gestört, der von dem in der Nähe gelegenen Hotel Savoy herüberdrang.

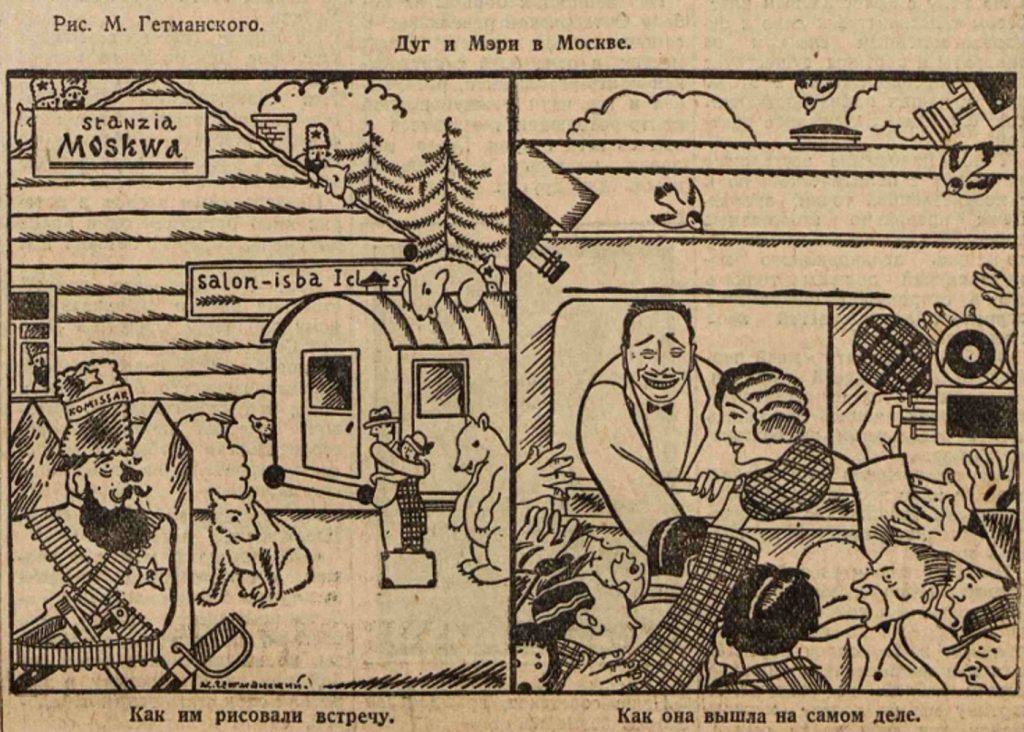

Die Moskauer, die sich mit Trauerfahnen in langen Reihen auf den Säulensaal zu bewegten, waren empört über das unpassende Geschrei und Gejohle der unter den Fenstern des Savoy versammelten Menge – jugendliche „meriny“ beiderlei Geschlechts. Sie verstopften die ganze Straße, grölten ohrenbetäubend und wild, forderten bald Mary, bald Douglas auf, ans Fenster zu kommen, ohne die Trauer der Moskauer zu respektieren oder auch nur zu beachten.

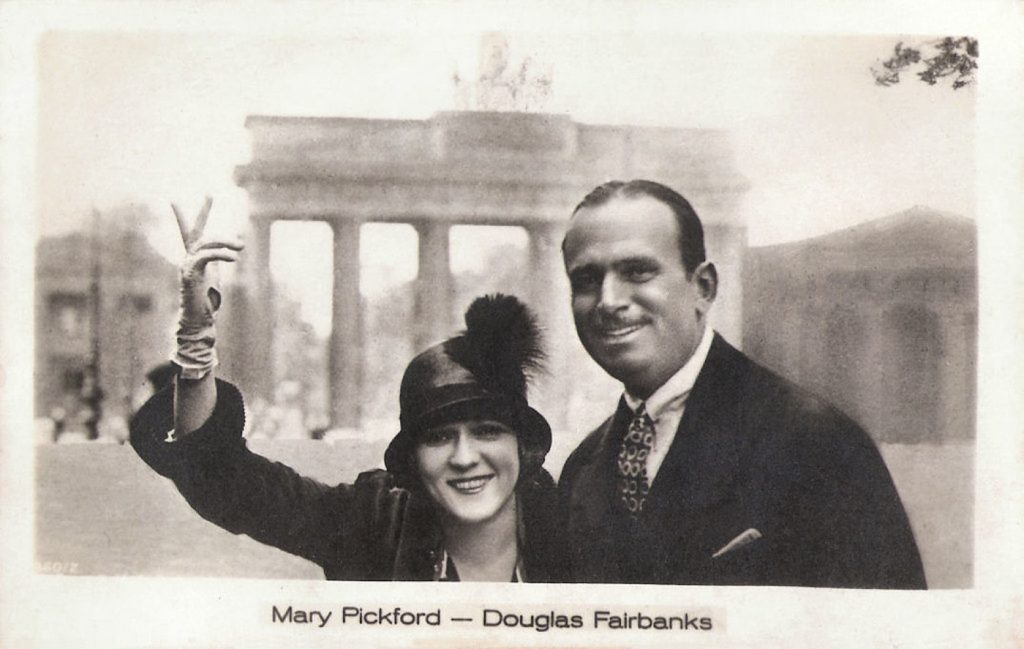

Die „meriny“ (russisch мэрины, was fast identisch mit dem Wort für „Wallach“ ist), wie sie der Schauspieler und Zeitzeuge Michail Scharow hier in seinen 1967 erschienenen Erinnerungen nennt, waren die russischen Fans der amerikanischen Stummfilmstars Mary Pickford und Douglas Fairbanks, die auf ihrer Europatournee auch Moskau besuchten.

Hollywoods „Royal Couple“

Beide standen damals auf dem Gipfel ihrer Karriere und ihres Ruhms. Mary Pickford war als blondgelockte, puppenhaft niedliche Heldin unzähliger Stummfilme der 1910er Jahre beim amerikanischen Publikum so beliebt geworden, dass ihre Filmgesellschaft ihr einen eigenen Namen gab, der auf den Plakaten erschien (damals noch unüblich). Es war ein Künstlername, tatsächlich hieß sie eher unglamourös Gladys Smith und wurde 1892 in Ontario/Kanada geboren. Das „Mädchen mit den goldenen Locken“ nutzte ihre Popularität rasch sehr zielstrebig, um sich weitgehende Kontrolle über die mit ihr als Star produzierten Filme zu verschaffen. 1919 gründete sie gemeinsam mit Charlie Chaplin, D. W. Griffith und Douglas Fairbanks ihre eigene unabhängige Filmgesellschaft, United Artists.

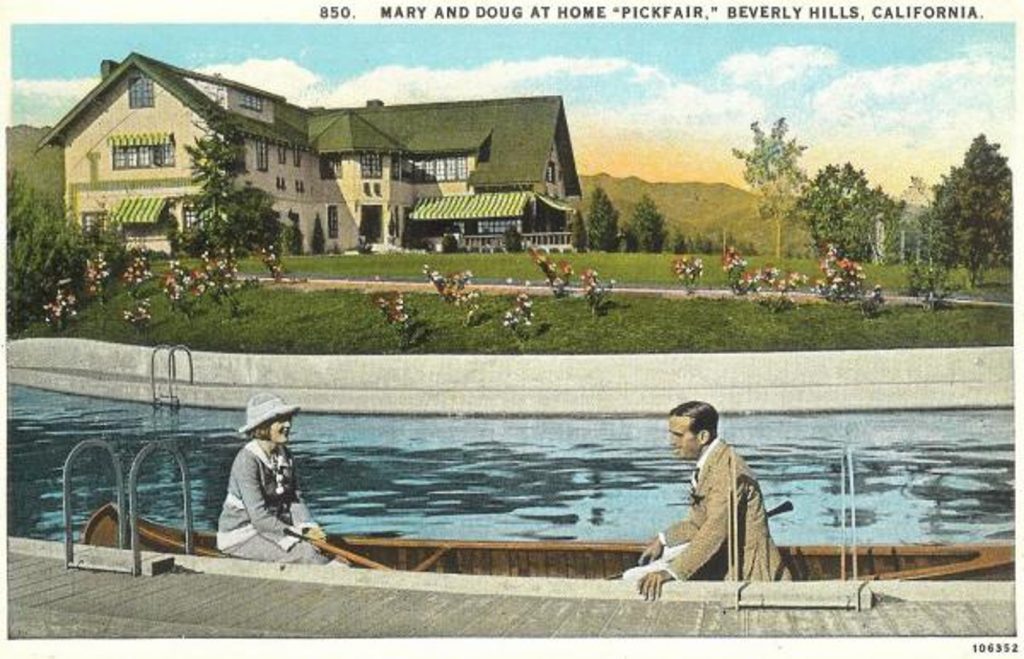

Douglas Fairbanks (geboren 1883), den sie im selben Jahr heiratete, bildete die perfekte Ergänzung zu „America’s Sweetheart“. Athletisch gebaut, sonnengebräunt, mit einem strahlend-optimistischen Siegerlächeln, aber nicht ohne Selbstironie, eroberte er das Kinopublikum als Held von exotischen Abenteuerfilmen, deren Titel für sich sprechen: „Das Zeichen des Zorro“, „Die drei Musketiere“, „Robin Hood“, „Der schwarze Pirat“, „Der Gaucho“ und – als erfolgreichster von allen – „Der Dieb von Bagdad“. Fairbanks kaufte für seine zukünftige Ehefrau ein prächtiges Anwesen in Beverly Hills, die beiden bauten das Haus nach ihrem Gusto um, statteten es mit allem damals verfügbaren Komfort aus und nannten es nach sich selbst „Pickfair“.

Hier gaben sie in den 1920er Jahren legendäre Gesellschaften für die High Society und empfingen berühmte Gäste aus aller Welt: Albert Einstein, George Bernard Shaw, H. G. Wells, den Herzog und die Herzogin von Windsor, Charles Lindbergh, Noel Coward, den König und die Königin von Siam und und und. Das „Life Magazine“ beschrieb Pickfair damals als „a gathering place only slightly less important than the White House … and much more fun“ und nannte die beiden das „royal couple“ der USA.

Auf dieser alten Filmpostkarte sieht man das „königliche Paar“ vor ihrer Villa im Swimmingpool paddeln.

Westliche Filme in sowjetischen Kinos

Aber zurück nach Moskau. Das staatliche sowjetische Komitee für Filmwesen, kurz Goskino genannt, hatte Anfang der 1920er Jahre massenhaft ausländische Filme angekauft, zuerst vor allem aus Deutschland (damals ein führendes Filmland), dann auch aus den USA. So kamen nach Charlie Chaplin, dessen Filme schon vor der Revolution in russischen Kinos gelaufen waren, nun auch Pickford und Fairbanks in die sowjetischen Filmtheater – mit durchschlagendem Erfolg. Die Menschen standen Schlange an den Kinokassen, und der Staat strich einen enormen Gewinn ein. Der beim russischen Publikum beliebteste Film von Mary Pickford war „Little Lord Fauntleroy“ (1921), in dem Mary nicht nur den kleinen Lord, sondern in einer Doppelrolle auch gleich noch seine Mutter spielte.

Das ist das russische Plakat zum „Kleinen Lord“, der in der Sowjetunion unter dem Titel „Zwei Prätendenten“ lief. Gestaltet wurde es von den Brüdern Stenberg, bekannten russischen Grafikern schwedischer Abstammung, die viele Filmplakate der 1920er Jahre entworfen haben; unten rechts sieht man ihr Logo „2Стенберг2“.

Douglas Fairbanks feierte vor allem als „Dieb von Bagdad“ (1924) Erfolge; unten ein zeitgenössisches Filmplakat des Grafikers Iossif Gerassimowitsch.

Im Leningrader Kino „Piccadilly“ lief der „Dieb von Bagdad“ mehrere Monate lang. Um die Menschenmengen vor dem Kino in geordnete Bahnen zu lenken, musste berittene Polizei eingesetzt werden. Bisweilen nahm die Verehrung der Stars skurrile Formen an. So kreierte eine Süßwarenfabrik aus Rostow eine Karamellbonbonsorte namens „Douglas Fairbanks“. Der Mitarbeiter von Eisenstein und spätere berühmte Komödienregisseur Grigori Alexandrow nannte seinen ersten Sohn Douglas bzw. Дуглас.

Ein Luxuswaggon für Pickford und Fairbanks

Am 20. Juli 1926 rollte der Zug mit diesen beiden Superstars auf einem Gleis des Weißrussischen Bahnhofs in Moskau ein. Extra für die prominenten Gäste war ein Luxuswaggon, in dem früher der Zar gereist war, wieder hergerichtet worden. Michail Scharow berichtet:

Der Zug blieb stehen, die Menge stürzte mit wilden Mary-, Mary-Schreien auf den Waggon zu und riss unterwegs alles um. (…) Das Automobil, in dem Mary Pickford Platz nahm, nachdem sie sich mit Mühe durch die Menschentraube gezwängt hatte, war augenblicklich eingedrückt – auf den Kotflügeln und auf dem Kofferraum saßen die Fans.

Sogar die „Prawda“ brachte einen Artikel. Am 25. Juli war hier zu lesen:

Mary Pickford und Douglas Fairbanks sind mit ihrem Aufenthalt in Moskau sehr zufrieden. „Wir haben“, sagen sie, „Jugend, Freude, Lebenswillen und brodelnde Arbeit gesehen. Es ist uns klar geworden, welche gewaltigen Perspektiven sich diesem wunderbaren Volk eröffnen, das eben erst ein neues Leben begonnen hat.“

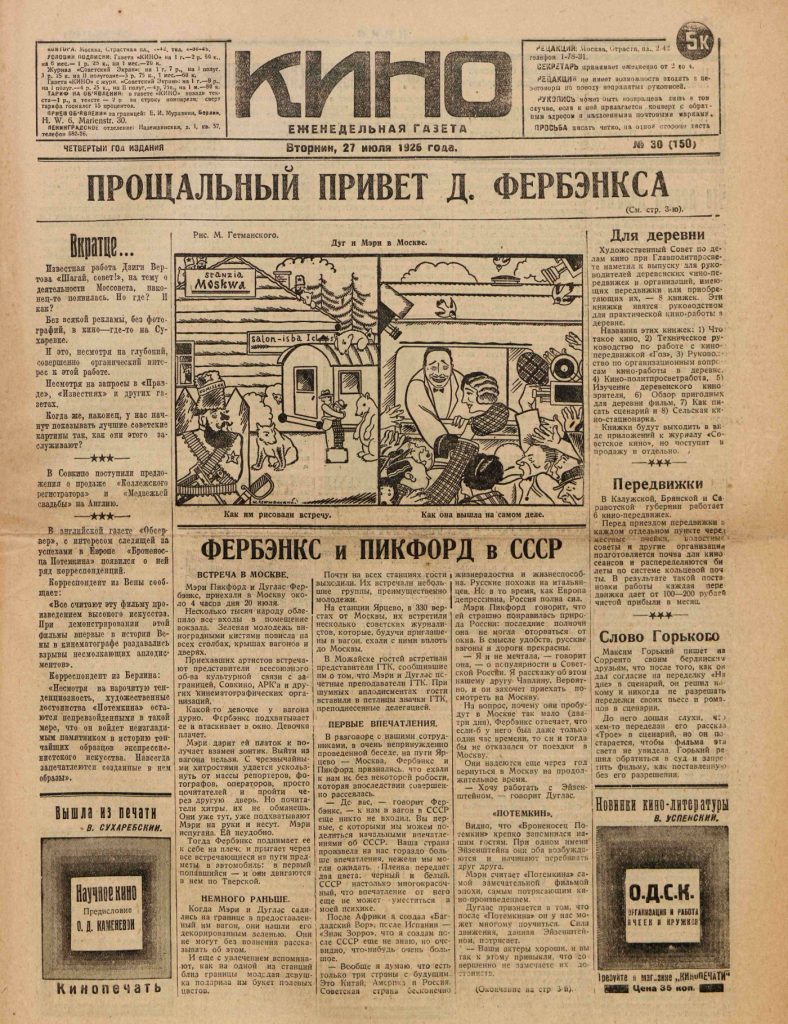

In der Wochenzeitschrift „Kino“ erschien am 27. Juli 1926 ein langer Bericht unter dem Titel „Ein Abschiedsgruß von D. Fairbanks – Fairbanks und Pickford in der UdSSR“ – die Nachricht vom Tod Dzierzyńskis hatte man dafür auf die zweite Seite verschoben.

Darin erfährt man zum Beispiel, dass die illustren Gäste den Kreml und die Tretjakow-Galerie besucht haben. Sie finden alles wunderbar und versprechen, beim nächsten Mal unbedingt länger zu bleiben und vielleicht sogar Charlie Chaplin mitzubringen. Mary preist die herrliche russische Natur und die bequemen Eisenbahnwaggons. Douglas erklärt, er beabsichtige, demnächst mit Sergej Eisenstein zusammenzuarbeiten, den er in Moskau persönlich kennengelernt habe und dessen „Panzerkreuzer Potjomkin“ er sehr bewundere. Diese Worte waren übrigens ernst gemeint und nicht nur freundlich-gefällige Worte eines Medienprofis.

Sergej Eisenstein als Reiseführer

Eisenstein, damals gerade 28 Jahre alt, war in Hollywood schon sehr bekannt, seine Filme galten als Meisterwerke. In Moskau gab er für die amerikanischen Stars den Stadtführer, zeigte ihnen den Kreml und die Kathedralen und führte ihnen die Zarenkanone und die Zarenglocke vor. 1929 reiste Eisenstein dann tatsächlich mit mehreren Drehbüchern im Gepäck nach Hollywood, konnte aber seine Pläne dort nicht realisieren.

Man führte Mary und Doug natürlich auch ins Kino, wo man einen Abend mit sowjetischen Filmen für sie vorbereitet hatte. Gezeigt wurde ein bunter Mix aus verschiedenen Genres, Abenteuerfilme, Komödien, Literaturverfilmungen. Den größten Eindruck machte auf sie „Die Mutter“, die gerade erst erschienene Verfilmung des gleichnamigen Gorki-Romans unter der Regie von Wsewolod Pudowkin. Ihr Interesse an sowjetischen Filmen war echt und professionell, um nicht zu sagen geschäftlich – der russische Film genoss damals weltweites Ansehen, und die beiden waren ja nicht nur Schauspieler, sondern mit ihrer Filmgesellschaft „United Artists“ auch Unternehmer.

In ihrer 1955 veröffentlichten Autobiographie gab Mary Pickford später zu, dass sie doch nicht alles in Moskau so wunderbar gefunden hatte:

Moskau gefiel mir nicht besonders, es kam mir vor wie ein großes Provisorium, ähnlich unseren Grenzstädten. (…) Es gab überhaupt keine Verkehrsregeln, und ich fürchtete mich zu Tode, dort Auto zu fahren … Die Menschen sind ärmlich und in dunkle Farben gekleidet. Sie sehen sauber aus und bemühen sich, mit Kleinigkeiten hübsche Toiletten zu machen … Ich glaube, die fehlenden Farben müssen niederdrückend wirken. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass diese nach Schönheit hungernden Menschen fähig waren, große Kunstwerke zu schaffen.

Entzückt von den Russen

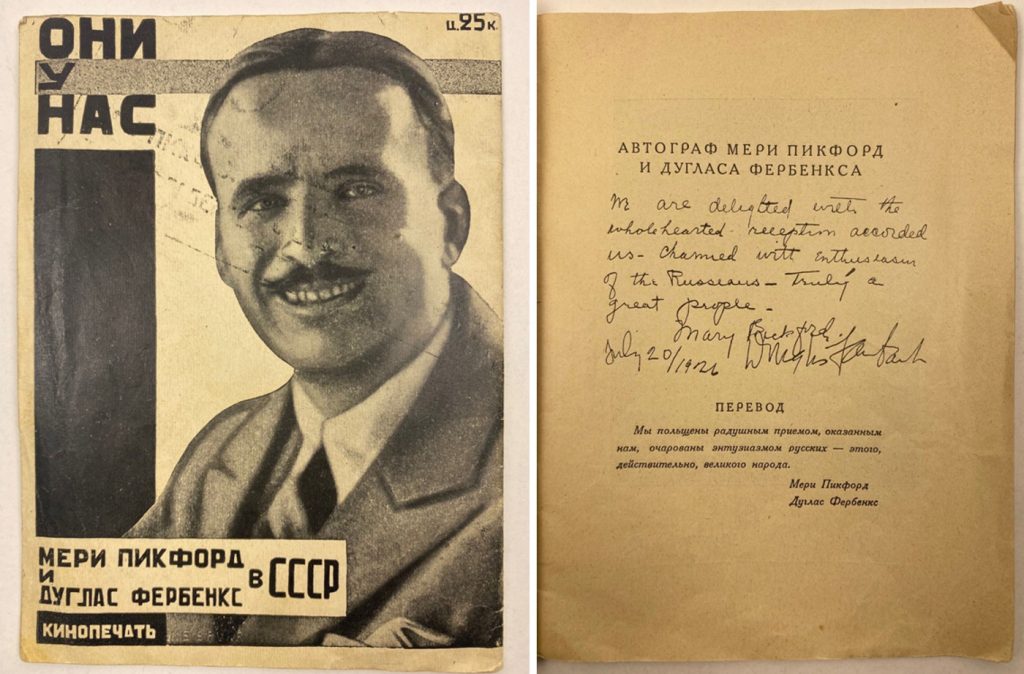

Zur Erinnerung an den denkwürdigen Besuch gab der Verlag „Kinopetschat“ ein kleines Büchlein heraus: „Mary Pickford und Douglas Fairbanks in der UdSSR“.

Das handschriftliche, von beiden unterschriebene Grußwort auf dem Vorsatzblatt lautet im englischen Original: „We are delighted with the whole-hearted reception accorded [to] us – charmed with enthusiasm of the Russians – truly a great people“.

1926 kostete das 31 Seiten dünne Heftchen 26 Kopeken, heute ist es eine Rarität, für die man einiges mehr bieten muss – bei einem amerikanischen Auktionshaus z. B. sind 250 Dollar der Einstiegspreis.

Mary und Douglas kamen nicht wieder. Sie ließen sich zehn Jahre später scheiden – da war ihr Ruhm bereits verblasst. Mit Ende dreißig war Mary Pickford endgültig zu alt für Kleinmädchenrollen, und ihr neues Image als kesser Flapper mit kurzem Bubikopf kam beim Publikum nicht an. Douglas Fairbanks machten Alter und Krankheiten früh zu schaffen, er starb 1939 mit 56 Jahren nach einer Herzattacke. Mary überlebte ihn um 40 Jahre, von denen sie die meisten zurückgezogen mit ihrem dritten Ehemann und von der Welt weitgehend vergessen auf Pickfair verbrachte.

Der Geheimdienstchef Felix Dzierzyński, dessen Trauerfeier die beiden Stummfilmstars so empfindlich gestört hatten, blieb den Russen als „Eiserner Felix“ in eher unguter Erinnerung. 1958 wurde ihm vor dem Hauptgebäude des KGB auf dem Moskauer Lubjanka-Platz ein Denkmal errichtet. 1991 demontierte man die Skulptur, die nun als Symbol für die Repressionen und die Willkür der Sowjets angesehen wurde, und brachte sie in den Park „Museon“, eine Art Friedhof für Skulpturen und Denkmäler aus der Sowjetzeit, der inzwischen offiziell ein Teil des beliebten Gorki-Parks ist.

Unter Putin wurden in den letzten Jahren immer wieder Forderungen laut, das Denkmal an seinen alten Platz zurückzubringen. Die kommunistische Partei und ihr Chef Gennadi Sjuganow kündigten 2015 an, Stimmen für ein entsprechendes Referendum sammeln zu wollen; die Losung ihrer Kampagne lautete: „Ein eiserner Wille – ein starkes Russland“. Eine Vereinigung namens „Offiziere Russlands“ versuchte (erfolglos), die Demontage zu einem illegalen Akt erklären zu lassen. Wieder andere Gruppierungen schlugen vor, statt des „Eisernen Felix“ lieber Alexander Newski oder Iwan III. (den „guten“ Iwan vor dem IV., dem Schrecklichen) aufzustellen. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin traf 2021 die weise Entscheidung, den Platz denkmalsfrei zu belassen, denn Denkmäler sollten, wie er sagte, die Gesellschaft nicht spalten, sondern einigen. So steht Dzierzyński denn weiterhin im Museon-Park, wo er sich den Platz mit einem bunten Sammelsurium verschiedenster Berühmtheiten teilt – Lenin, Stalin, Breschnew, Kossygin, Karl Marx, Maxim Gorki, Alexander Puschkin, unter anderen.

Quellen, Links, Anmerkungen

Die Abschnitte aus den Erinnerungen des Schauspielers Michail Scharow (Михаил Жаров, 1899 – 1981) und aus den Memoiren Mary Pickfords habe ich zitiert und übersetzt nach dieser Quelle: https://47news.ru/articles/196798

Weitere interessante Infos zum Thema gibt es hier: https://dzen.ru/media/russian7/kak-priezd-aktrisy-meri-pikford-vyzval-massovyi-psihoz-v-sovetskoi-rossii-618d636c15cae960fd49c6aa

Auf der Website der Moskauer Nekrassow-Bibliothek findet man Scans der Artikel aus der zeitgenössischen russischen Presse (wie dem oben eingestellten aus der Zeitschrift „Kino“), außerdem auch einen Wortbeitrag zum Thema: https://electro.nekrasovka.ru/articles/story/pickford

Wer sich für alte sowjetische Filmplakate interessiert, wird im Netz an vielen Stellen fündig. Eine ergiebige, ziemlich neue Seite, die laufend erweitert wird (zurzeit umfasst sie 265 Plakate), ist diese: https://arthive.com/de/users/50059/collections/10165