RUSSLAND HISTORISCH

Ein Wortpaar, das für deutsche Ohren eher komisch klingt, ist im Russischen normal: Der Gouverneur (гувернëр) ist das männliche Pendant zur Gouvernante – wir würden ihn Hauslehrer oder Erzieher nennen. Der Gouverneur, der einen Bundesstaat, ein Gouvernement, einen Bezirk regiert, heißt Gubernator (губернатор). Um den soll es hier aber nicht gehen.

Privatlehrer für die Kinder des Adels

In ganz Europa war es bei Hofe und in Adelsfamilien schon immer üblich, für den Nachwuchs Privatlehrer zu engagieren. Als sich in Russland Anfang des 18. Jahrhunderts unter Peter dem Großen das Fenster nach Westeuropa öffnete, wuchs auch das Interesse an den Sprachen, die dort gesprochen wurden. Die adligen Kinder sollten nun nicht nur lateinische und griechische Texte im Original lesen, sondern sich auch fließend auf Deutsch, Englisch und Französisch unterhalten können. Einheimische Fremdsprachenlehrer gab es natürlich noch nicht, also holte man sich die muttersprachlichen Fachkräfte aus dem Ausland. Die erste Welle, noch zur petrinischen Zeit, kam vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum.

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts, inzwischen war Katharina die Große Zarin von Russland, wurde Frankreich zum Maß der Dinge und Französisch die Sprache, die ein gebildeter Mensch (oder wer sich dafür hielt) im öffentlichen Leben benutzte. Also bekamen die Kinder, kaum waren sie der Brust der Amme entwöhnt, ihren französischen Gouverneur oder ihre schweizerische Gouvernante. Mit ihnen verbrachten sie mehr Zeit als mit den eigenen Eltern. Puschkin schrieb als Kind seine ersten Verse und kleinen Komödien wie selbstverständlich auf Französisch, mokierte sich aber später über seine Zeitgenossen, die zwar bestes Französisch, aber nur fehlerhaftes Russisch sprachen.

Die Qualität der Dienstleistungen wurde mit steigender Nachfrage nicht besser, sondern deutlich schlechter. Wera Bokowa schreibt in ihrem Buch „Wie die Kinder des Adels erzogen wurden“:

Die russischen Adligen machten buchstäblich Jagd auf jeden Franzosen, der auch nur halbwegs als Lehrer geeignet schien. Und geeignet war nach damaligen Maßstäben fast jeder, wenn er nur nicht gerade in Lumpen herumlief, sich den Mund mit der Hand abwischte oder taubstumm war. Hauptsache, er konnte Französisch sprechen und verfügte über vermeintlich europäische Manieren.

Jedenfalls erließ Zarin Elisabeth I. bereits 1755 einen Ukas, der festlegte, dass ausländische Erzieher(innen) ein spezielles Examen an der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg oder an der Universität Moskau ablegen mussten, bevor sie ihren Dienst antreten durften.

Später gab es auch viele hochgebildete Hauslehrer gerade aus Frankreich, denn nach der Revolution flohen viele gebildete Franzosen nach Russland; und in einer zweiten Welle blieben nach 1812 etliche der gefangengenommenen Soldaten und Offiziere der Napoleonischen Armee im Lande und gingen unter die „Gouverneure“. Am angesehensten war aber der französische Abbé, den man nicht nur für besonders gebildet, sondern auch für moralisch untadelig hielt.

Ab 1800 kam als dritte Fremdsprache nach Deutsch und Französisch das Englische hinzu. Der Lebensstil des englischen Landadels galt bei manchen russischen Gutsbesitzern als Gipfel der Weltläufigkeit. In der Erzählung „Das Fräulein als Bäuerin“ (1831) beschreibt Puschkin einen solchen „Anglomanen“, den Gutsherren Muromski, Vater der Titelheldin. Der ist zwar eigentlich ziemlich heruntergekommen, hat bis auf eines alle seine Güter verprasst, führt aber weiterhin ein Leben auf großem Fuß.

Er legte einen englischen Park an, der fast alle seine Einnahmen verschlang. Seine Stallknechte waren angezogen wie englische Jockeys; er ließ seine Tochter von einer englischen Gouvernante erziehen und seine Äcker nach englischen Methoden bestellen.

Die Tochter heißt Lisa, er redet sie aber lieber mit „Betsy“ und „my dear“ an. Seinem Gutsnachbarn Berestow geht er mit diesem Getue kolossal auf die Nerven. Der führt seinen Gästen zur Rache seine eigene florierende Wirtschaft vor und lästert dabei über seinen anglophilen Nachbarn:

Ja, bei uns ist das anders als bei Grigorij Iwanowitsch. Wir haben keine Lust, uns auf englisch zu ruinieren! Wir ziehen es vor, auf russisch satt zu werden.

Miss Jackson, die englische Hauslehrerin der Tochter, eine affektierte, übertrieben geschminkte Dame mittleren Alters, die sich „in diesem barbarischen Russland zu Tode langweilte“, erhielt für ihre Dienste übrigens ein Jahresgehalt von 2000 Rubel, eine sehr stattliche Summe – üblich waren eher 500 bis 800 Rubel.

Nicht alle Gouvernanten waren so privilegiert wie Miss Jackson. Grundsätzlich war die soziale Stellung von Hauslehrern und Gouvernanten problematisch. Sie kamen durchweg aus gutem, aber unvermögendem Haus, waren gebildet, oft gebildeter als ihre Brotgeber, gehörten aber letztlich doch zum Dienstpersonal. Sie wohnten mit im Haushalt, aber wo sollte man sie unterbringen? Im Souterrain mit den anderen Dienstboten, von denen sie wegen ihrer „Vornehmheit“ und vermeintlichen oder tatsächlichen Arroganz oft nicht besonders gut gelitten waren? In der Beletage zusammen mit der Familie? Wer ein Haus mit mehreren Stockwerken besaß, war im Vorteil und konnte die Gouvernante konfliktfrei in der Mansarde unterbringen.

Mit dem erstarkenden Bürgertum holten sich dann im 19. Jahrhundert auch wohlhabende Kaufleute Privatlehrer für ihre Kinder ins Haus. Ob sie es dort besser hatten als beim Adel, darf bezweifelt werden. Dieses Bild malte Wassili Perow im Jahre 1866, es heißt „Ankunft der Gouvernante im Haus des Kaufmanns“.

Den Blick bescheiden gesenkt, kramt das junge Mädchen, das hier seinen Dienst antreten möchte, ein Empfehlungsschreiben oder ein Zeugnis aus ihrem Täschchen. Der Kaufmann empfängt sie breitbeinig und nur mit dem Morgenrock bekleidet, den er lässig mit einer Hand zusammenhält. Die weiblichen Mitglieder des Haushaltes schauen misstrauisch hinter seinem Rücken hervor, die Tochter gafft die neue Gouvernante mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen halb erschrocken, halb sensationslüstern an. Der halbwüchsige Sohn lehnt in legerer Haltung an der Wand, sein taxierender Blick verheißt auch nicht unbedingt Gutes. Und links lugen noch feixend die Dienstboten durch die Tür. Nein, man beneidet die junge Frau wirklich nicht.

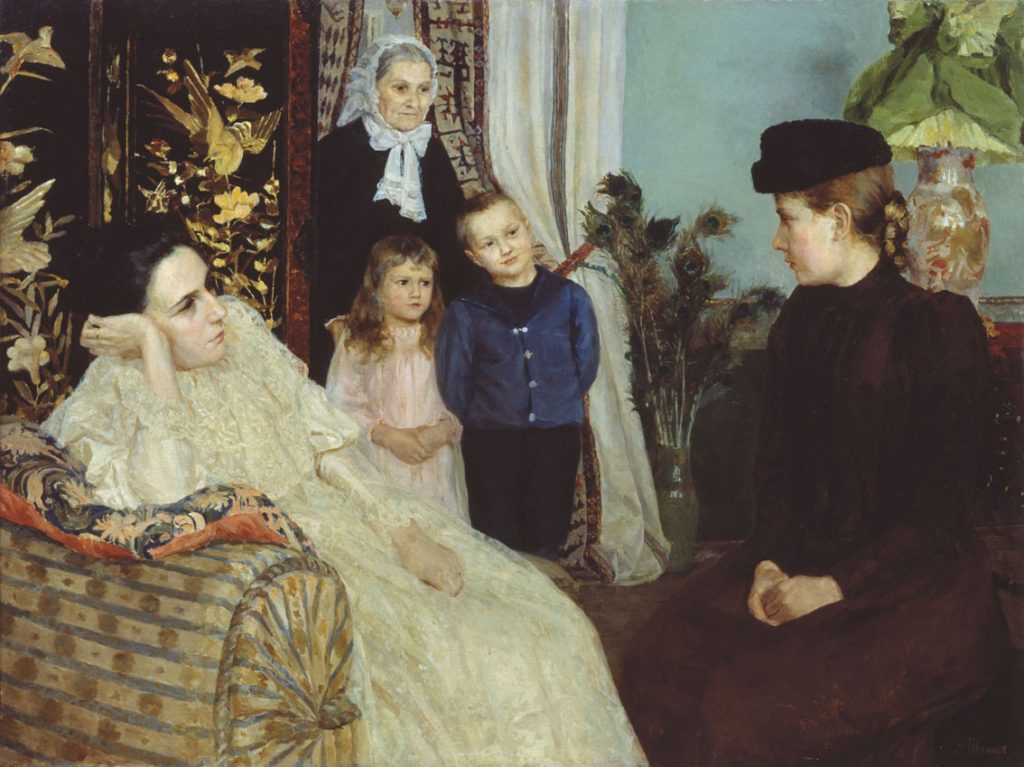

Auch auf dem rund 30 Jahre später entstandenen Bild von Emily Shanks, „Einstellung der Gouvernante“, ist die soziale Rangordnung offenkundig. Die Gouvernante sitzt aufrecht, die Hände artig im Schoß zusammengelegt, gekleidet in ein schlichtes dunkles Kostüm. Die Hausherrin trägt ein kostbares Spitzenkleid und lehnt in bequemer Haltung mit aufgestütztem Kopf und müdem Gesichtsausdruck, als wäre ihr das alles nur lästig, in einem eleganten Sessel.

Das kleine Mädchen schaut eher scheu und skeptisch, aber ihr Bruder hat auch schon diesen irritierend überheblichen Ausdruck wie der Sohn auf dem anderen Bild.

Die Kinder wurden angehalten, die Hauslehrer und Gouvernanten zu respektieren und ihnen zu gehorchen, aber natürlich wussten sie, dass es eigentlich nur ihr Personal war. Sie bekamen mit, wie vergleichsweise ärmlich und abhängig diese lebten, und selbst wenn sie sie gern hatten und ihr Wissen schätzten, mischte sich doch oft ein herablassendes Mitleid in diese Gefühle.

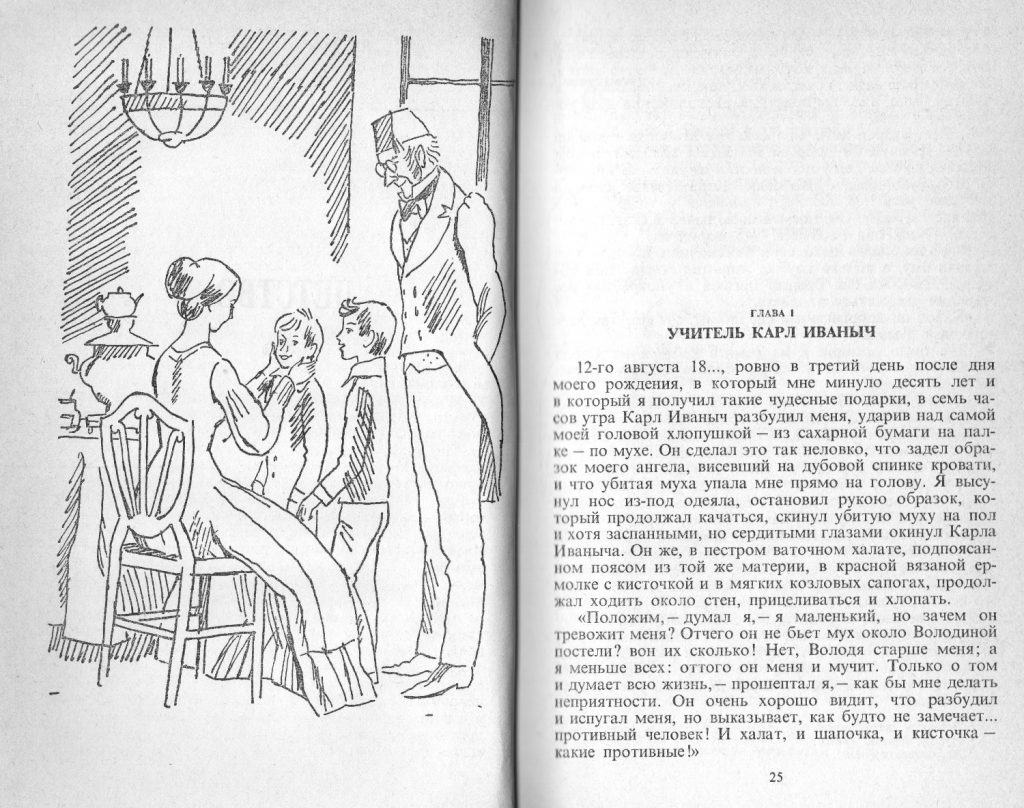

In der autobiographisch gefärbten Erzählung „Kindheit“ von Tolstoj, veröffentlicht 1856, spielt der deutsche Hauslehrer Karl Iwanowitsch Mauer eine wichtige Rolle. Karl Iwanytsch, wie ihn die drei Kinder der Familie Irtenjew nennen, ist nicht mehr jung, auf einem Ohr taub und trägt auf dem Kopf immer eine rote Kappe mit Troddeln, aus Angst, sich zu erkälten (er hat eine Glatze). Eine eigene Familie hat er nie gehabt und lebt schon seit zwölf Jahren bei den Irtenjews.

Er bemerkte mich manchmal nicht, ich aber stand an der Tür und dachte: „Armer, armer alter Mann! Wir sind viele, wir spielen, wir sind lustig, aber er – ist ganz, ganz allein, und niemand hat ihn lieb. Er hat recht, wenn er sich eine Waise nennt. Und seine Lebensgeschichte ist so traurig! Ich erinnere mich, wie er sie einmal Nikolaj erzählte. Es ist schrecklich, in seiner Lage zu sein!“

Und so leid tat er mir dann, dass ich zuweilen an ihn herantrat, seine Hand fasste und sagte: „Lieber Karl Iwanytsch!“ Er hatte es gern, wenn ich so zu ihm sprach; er streichelte mich dann immer, und ich sah ihm an, dass er gerührt war.

Eines Tages soll er entlassen werden, damit die inzwischen größer gewordenen Kinder „etwas Richtiges lernen“. Der Sohn sieht auf dem Schreibtisch seines Vaters einen an Karl Iwanowitsch adressierten dicken Briefumschlag (der 800 Rubel Abfindung enthält) und weiß sofort Bescheid. Letztlich siegt dann aber auch bei den Eltern das Mitleid, und er darf bleiben – denn „au fond, c’est un très bon diable“, wie der Vater sich ausdrückt.

Als Tolstoj selbst in den 1880er und 1890er Jahren mit Frau und neun Kindern auf seinem Gut Jasnaja Poljana lebte, gaben sich dort die verschiedenen Privatlehrer und -lehrerinnen, russische und ausländische, die Klinke in die Hand – der Verschleiß war enorm. Tolstojs jüngste Tochter Alexandra, genannt Sascha, machte ihren Erzieherinnen das Leben besonders schwer und hatte sich einen entsprechenden Ruf erworben. Wenn die Gouvernanten im Vermittlungsbüro erfuhren, für wen sie arbeiten sollten, lehnten sie regelmäßig ab.

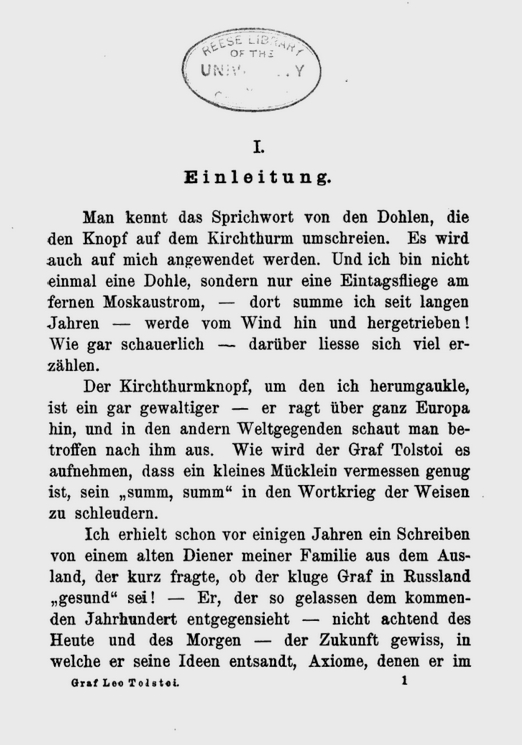

Eine, die es trotzdem sechs Jahre lang aushielt, von 1882 bis 1888, war die Deutsche Anna Seuron (eigentlich Weber, Seuron war ihr französischer Ehemann), von den Kindern wegen ihrer stattlichen Figur „Herzogin“ genannt. Sie hielt sich im Anschluss schadlos, indem sie ein Buch über ihre Zeit im Tolstojschen Haushalt schrieb: „Graf Leo Tolstoi. Intimes aus seinem Leben von Anna Seuron. Berlin 1895“. Der Titel der russischen Übersetzung, die noch im selben Jahr in St. Petersburg erschien, lautete etwas weniger reißerisch: „Sechs Jahre im Haus des Grafen Lew Nikolajewitsch Tolstoj. Aufzeichnungen der Frau Anna Seuron“.

In ihrer Einleitung schrieb Frau Anna Seuron durchaus selbstkritisch:

Der Graf nahm es mit Fassung auf, merkte zwar an, das Buch wimmele von Fehlern, verzichtete aber auf Gegenmaßnahmen.

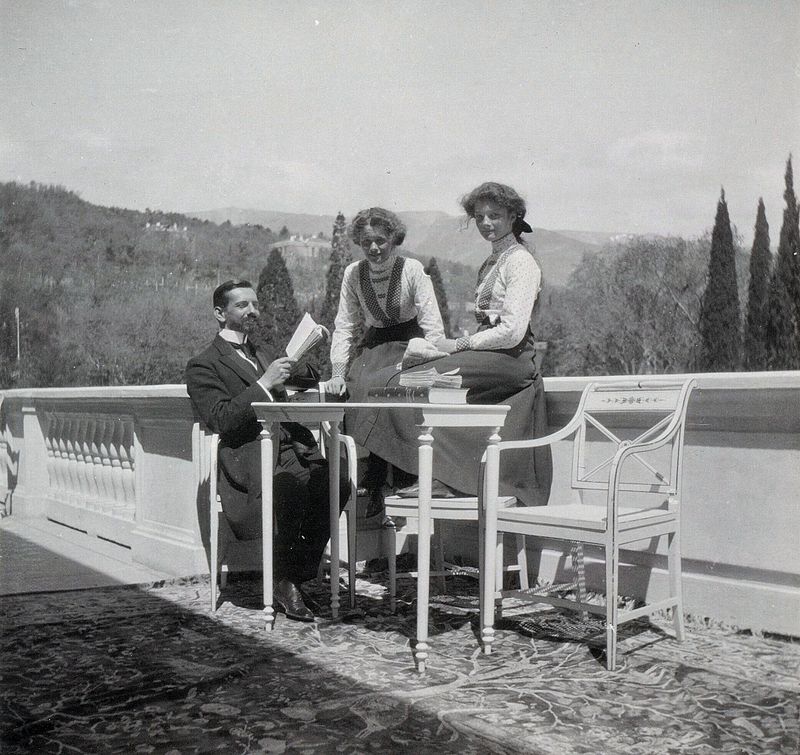

1922 veröffentlichte ein anderer ehemaliger Hauslehrer seine Erinnerungen, die noch weit mehr Leser fanden und bis heute finden. Seine Zöglinge waren noch berühmter als die Tolstoj-Kinder, und ihr Schicksal bewegte die Welt. Pierre Gilliard, geboren 1879 im Schweizer Kanton Waadt, wurde 1904 von der Zarenfamilie als Französischlehrer für die vier Töchter und ab 1913 vorwiegend für den kleinen Zarewitsch engagiert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen Gilliard und der Zarenfamilie eine persönliche Beziehung, ja Freundschaft, die weit über ein Arbeitsverhältnis hinausging. Gilliard begleitete die Familie auf Reisen und in die Ferien. Das Foto zeigt ihn mit den Großfürstinnen Olga und Tatjana 1911 in der Sommerresidenz Liwadija auf der Krim.

Nach der Revolution ging er mit der Familie in die Verbannung nach Tobolsk und setzte sogar dort seine Unterrichtsstunden fort. Nach der Ermordung der Zarenfamilie kehrte er in die Schweiz zurück. Seine Erinnerungen und auch die vielen Fotos, die er als begeisterter Fotoamateur in den dreizehn Jahren als Hauslehrer machte, bleiben eine überaus wichtige historische Quelle.

Der kleine Junge auf dem Foto unten ist zwar kein Zarenkind, aber er gehörte zur letzten Generation der privilegierten Oberschicht im zaristischen Russland, die noch mit Hauslehrern aufwuchs. Er beherrschte außer seiner russischen Muttersprache schon als Kind perfekt Englisch und Französisch – was ihm im späteren Leben sehr zugute kam.

Es ist ein Kinderfoto von Vladimir Nabokov. 1899 geboren, emigrierte Nabokov 1917 mit Eltern und Geschwistern zuerst nach Deutschland, später nach Frankreich und ab 1940 für über zwanzig Jahre in die USA. 1961 kehrte er mit seiner Ehefrau Vera nach Europa zurück und lebte bis zu seinem Tod 1977 in Montreux in der Schweiz. Seit 1940 schrieb er nicht mehr auf Russisch, sondern auf Englisch. „Lolita“ hat er selbst vom Englischen ins Russische übersetzt (mit allerlei Freiheiten und Änderungen übrigens, wie sie sich nur der Autor erlauben durfte).

Eine seiner frühen Erzählungen – noch auf Russisch, aus dem Jahr 1936 – ist seiner Französischlehrerin gewidmet: „Mademoiselle O“. Sie kommt 1905 aus der Schweiz nach Russland, wo die Familie Nabokov gerade den Winter auf dem Land verbringt. Die neue Lehrerin gefällt dem kleinen Vladimir nicht besonders – viel zu dick, mit buschigen Brauen, einem roten Gesicht, tiefen Falten auf der Stirn und einem schwarzumrandeten Kneifer. Ihr russischer Wortschatz besteht aus einem einzigen kleinen Wort, „gde“, „wo“, und nicht einmal das kann sie richtig aussprechen. Sie quält die Kinder, die im Schnee toben und spielen wollen, mit langweiligen Spaziergängen auf immer demselben mit Sand bestreuten Weg im Garten, hin und zurück und wieder hin und zurück, und nennt das „la bonne promenade“. Aber nach drei Jahren, in denen sie den Kindern Racine, Corneille und Victor Hugo vorliest – wobei der Korbstuhl, auf den sie ihre Körpermassen wuchtet, bei jeder Bewegung angstvoll knarrt und kracht – , sprechen ihre Schüler geläufig Französisch.

Im wirklichen Leben hieß Mademoiselle O Cécile Miauton, sie kehrte 1915 nach zehn Jahren Russland in die Schweiz zurück, wo Nabokov sie 1922 besuchte und ihr ein Hörgerät kaufte. Sie ahnte glücklicherweise nichts von den zwiespältigen Gefühlen ihres ehemaligen Zöglings:

… after pining for Switzerland during her years in Russia, now that she was back in her homeland, she romanticized her years at the Nabokovs‘, and misperceived her relationship with Vladimir as a warm and sentimental one.

Die Oktoberrevolution 1917 war dann das Ende des Berufsstandes der Gouverneure und Gouvernanten.

Oder … ?

Nun, nicht ganz. In den 2000er Jahren, als die Zeitungen gern über die sagenhaften Reichtümer der russischen Oligarchen berichteten, tauchte die ausländische Gouvernante plötzlich wieder auf. Viele reiche Russen lebten damals in London und suchten sich dort für ihre Kinder eine Hauslehrerin, die ihnen perfektes Englisch beibringen sollte – für durchschnittlich 75 000 Dollar im Jahr plus Einliegerwohnung. Und auch Französisch war wieder gefragt. Marie Freyssac aus Bordeaux meldete sich auf eine entsprechende Annonce und verbrachte zwei Jahre in Russland in der Familie eines Oligarchen. Wieder zurück in Frankreich, schrieb sie ein Buch über diese Zeit: „Ma vie chez les milliardaires russes“.

Quellen, Links, Anmerkungen

Das erste Zitat stammt aus Kapitel 16 des Buchs „Wie die adligen Kinder unterwiesen wurden“ von Wera Bokowa, erschienen im Lomonossow-Verlag, Moskau 2010, online hier zu lesen: https://history.wikireading.ru/215284

Einen Überblick auf Deutsch über die gesamteuropäische Geschichte dieses Berufsstandes, allerdings nur auf Frauen bezogen, dafür aber mit ausführlicher Bibliographie gibt es als pdf bei EGO/Europäische Geschichte online: http://ieg-ego.eu/de/threads/europa-unterwegs/arbeitsmigration-wirtschaftsmigration/gunilla-budde-als-erzieherinnen-in-europa-unterwegs-gouvernanten-governesses-und-gouvernantes

„Das Fräulein als Bäuerin“ oder auch „Fräulein-Bäuerin“ (russ. Барышня-Крестьянка) ist die letzte Erzählung aus Alexander Puschkins Zyklus „Geschichten des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin“ (die bekannteste daraus ist die „Hauptmannstochter“), geschrieben im Herbst 1830, veröffentlicht 1831. Zitiert habe ich aus der Übersetzung von Fred Otto: Alexander Puschkin. Die Erzählungen. München 1989, S.112-113.

Wassili Perow (1834-1882) gehörte zur Künstlergruppe der „Peredwischniki“, der „Wandermaler“, die die Wirklichkeit ungeschönt darstellen wollten. Seine Bilder erzählen, wie auch dieses von der Ankunft der Gouvernante im Kaufmannshaus, oft Geschichten aus dem Leben einfacher Leute. Er hat aber auch viele Porträts gemalt, u.a. das bekannteste Dostojewski-Porträt. Die größte Sammlung seiner Bilder befindet sich in der Moskauer Tretjakow-Galerie. Der ihm gewidmete russische Wikipedia-Artikel bietet außer einer ausführlichen Würdigung von Leben und Werk eine große Auswahl (rund 70) seiner Bilder in guter Qualität.

Emily Shanks (1857-1936) war die erste Frau (von nur zwei insgesamt), die 1884 in die Künstlervereinigung der „Peredwischniki“ aufgenommen wurde. Sie wurde als Tochter eines wohlhabenden englischen Kaufmanns in Moskau geboren. Ihr Vater war 1852 nach Russland emigriert und eröffnete in Moskau zusammen mit einem schwedischen Kompagnon ein sehr erfolgreiches Juweliergeschäft, das „Magasin Anglais“ von Shanks & Bolin auf dem Kusnezki Most. Viele ihrer Bilder zeigen Kinder oder junge Mädchen. Auch Emilys jüngere Schwester Mary war eine talentierte Malerin, ihre ältere Schwester Louise machte sich einen Namen als Übersetzerin; gemeinsam mit ihrem Mann Aylmer Maude übertrug sie die Werke Leo Tolstojs ins Englische.

Leider ist Emily Shanks etwas in Vergessenheit geraten, viele ihrer Werke sind wohl auch verloren oder verschollen. Einige ihre Bilder und erläuternden Text findet man auf dieser Seite: http://www.musings-on-art.org

Der Abschnitt aus Leo Tolstojs Buch ist zitiert nach der Ausgabe „Kindheit und Knabenalter“, übersetzt von Hanny Brentano, 1911, zu finden im Projekt Gutenberg. Die Illustration von L. Selisarow stammt aus der russischen Ausgabe des Buches, Leningrad 1978.

Die Infos zu den Hauslehrern und -lehrerinnen im Hause Tolstojs habe ich in einem Aufsatz der Tolstoj-Forscherin und Philologin Alla Polosina gefunden, hier als pdf zu lesen oder herunterzuladen: http://annuaire-fr.narod.ru/statji/FE2011/Polosina2011.pdf

Anna Seurons Erinnerungen an ihre Zeit im Haushalt Tolstojs bekommt man noch antiquarisch oder darf es kostenlos online bei Google Books lesen.

Über Pierre Gilliard gibt es hier eine informative Seite: https://blog.nationalmuseum.ch/2021/05/pierre-gilliard-in-freiwilliger-gefangenschaft/

Wenn man auf dieser Seite nach unten scrollt, findet man einen Link zur elektronischen Version seines Buchs – der Erstausgabe von 1922 – , zur Verfügung gestellt von der Deutschen Nationalbibliothek. Dem französischen Regisseur Patrick Cabaud diente dieses Buch als Grundlage für seinen 2017 gedrehten Film „Der Untergang der Romanows. Testat des Tutors Pierre Gilliard“. Der sehenswerte Film, halb Doku, halb Spielfilm, lief letztes Jahr auf arte.

Zu Nabokovs Erzählung „Mademoiselle O“ gibt es hier ausführliche Hintergrundinformationen: https://books.openedition.org/pus/5357?lang=de

Die Erzählung ist in deutscher Übersetzung, zusammen mit anderen Erzählungen Nabokovs aus den 1930er Jahren, 1999 als rororo-Taschenbuch erschienen.

Hier ein Artikel (von vielen) über Marie Freyssac: https://www.lefigaro.fr/international/2013/02/13/01003-20130213ARTFIG00571-une-francaise-chez-les-oligarques-russes.php

Eine deutsche Übersetzung ihres 2013 erschienenen Buchs scheint es nicht zu geben.