RUSSLAND HEUTE

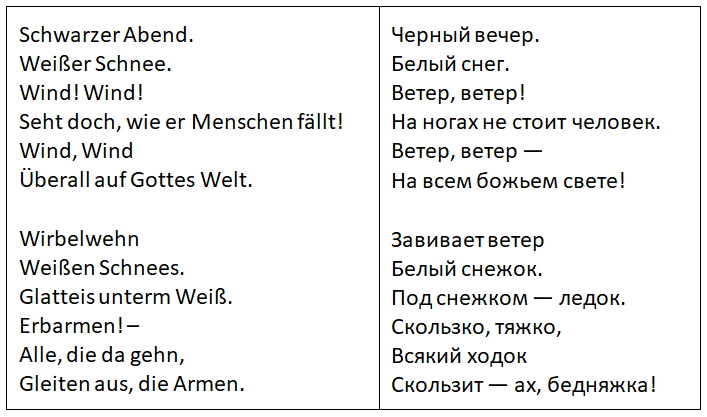

Der Dichter Alexander Blok, geboren 1880 in St. Petersburg und gestorben 1921 ebenda, war einer der berühmtesten und begabtesten Lyriker des 20. Jahrhunderts. 1918 hat er das Poem „Die Zwölf“ über die Oktoberrevolution geschrieben. Dies sind die ersten Verse in der Übersetzung von Alfred Edgar Thoss und im russischen Original:

Bloks Heimatstadt hat im Dezember 2022 ein neues, ungewöhnliches Denkmal für ihn errichtet. Auf der Straße der Dekabristen, wo er zuletzt wohnte und starb, steht eine überlebensgroße, nach vorn geneigte Figur, die sich gegen den Wind zu stemmen scheint. Geschaffen hat sie der Bildhauer Jewgeni Rotanow, der sich schon viele Jahre mit Person und Werk Bloks beschäftigt hat.

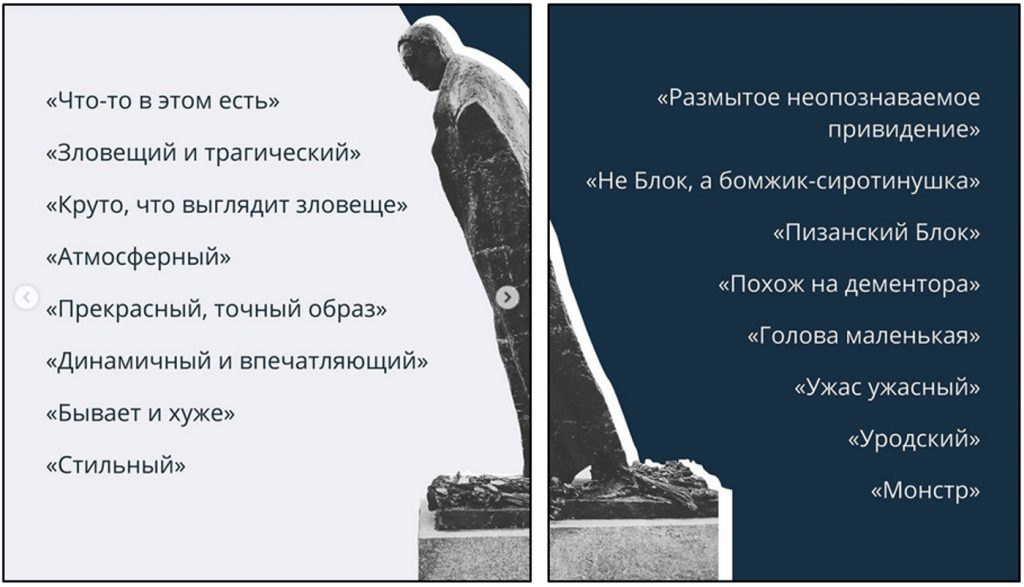

Das Echo bei den Petersburgern und in den sozialen Medien war gespalten – wie immer und überall bei moderner Kunst.

„Ein nicht realistisches Denkmal im heutigen Petersburg – das ist fast ein Wunder“, überschreibt die unabhängige Internetzeitung „Bumaga“ einen Artikel über diese Skulptur und fährt fort:

Rotanow hat den Blok der Revolutionsjahre dargestellt, aus der Zeit seines Poems „Die Zwölf“. Aber die Leute sind an den jungen, zwanzigjährigen Blok aus ihren Schulbüchern gewöhnt, der eben erst mit romantischen Versen an die „Wunderschöne Dame“ hervorgetreten war. (…)

In der Sowjetunion war viele Jahre der sozialistische Realismus vorherrschend, man glaubte, die Kunst müsse das Leben kopieren. Wenn so etwas schon in der Schule eingepflanzt wird und auf allen Straßen entsprechende Denkmäler stehen, gewöhnen sich die Menschen leider daran. Zu einer anderen Sicht sind nur Fachleute fähig, Kunsthistoriker und Künstler, oder Menschen mit einem außergewöhnlich starken Willen zur Erkenntnis und Selbstbildung.

In seinen letzten Lebensjahren war Blok schwer krank, eine Reise nach Finnland zu einer Kur wurde ihm lange Zeit verweigert. Als man ihm die Erlaubnis endlich erteilte, war es schon zu spät.

Den Reaktionen nach zu urteilen, sind die Leute von der pessimistischen Darstellung des Denkmals verstört. Aber sie passt zur historischen Realität. Und zur gegenwärtigen auch.

Einige Urteile auf Instagram (Screenshot unten) lauten: „unheilvoll und tragisch“, „dynamisch und beeindruckend“, „gibt Schlimmeres“, „stylish“, „ein verschwommenes, nicht identifizierbares Gespenst“, „nicht Blok, sondern ein jämmerlicher Penner“, „sieht aus wie ein Dementor“, „ein Monster“.

In der „Literaturnaja Gaseta“ empörte sich der Petersburger Schriftsteller Jewgeni Lukin heftig über das Denkmal und über die seiner Ansicht nach fehlgeleiteten Stadtoberen, die es in Auftrag gegeben und finanziert hatten.

Die Petersburger Avantgarde ist bestens aufgestellt. Wie kann man dieses mystische Dickicht durchbrechen, des Volkes entrüstete Stimme zu den Höhen der Administration heben und den Triumphmarsch des aktuellen Skulpturnepotismus über Plätze und Straßen unserer altehrwürdigen klassischen Stadt stoppen?

Dafür schlägt er zwei Methoden vor. Zum einen die israelische, wo es ein Gesetz gebe, dass ein Denkmal nur aufgestellt werden darf, wenn ausnahmslos alle Anwohner zustimmen. Oder die finnische Vorgehensweise – anstößige moderne Kunst in einen eigens dafür geschaffenen „Park ungewöhnlicher Skulpturen“ auszulagern, wo dann die Liebhaber solcher Monstrositäten unter sich sind und andere mit ihrem abseitigen Geschmack nicht belästigen. (Er bezieht sich dabei auf einen Park namens „Mystischer Wald“, den ein finnischer Künstler angelegt hat.) Weiter schreibt er:

Das historische Zentrum von St. Petersburg und Umgebung – von Kronstadt bis Schlüsselburg – wurde 1990 von der Unesco als „Meisterwerk des schöpferischen menschlichen Geistes“ zum Weltkulturerbe erklärt. Das kulturelle Leitmotiv unserer Stadt bilden Klassizimsu und Barock. Das sind traditionelle Werte, die mit der gegenwärtigen nicht-traditionellen brutalen Kunst (art brut) unvereinbar sind. Warum eigentlich können wir nicht, auf der Grundlage weltweiter allgemeingültiger Werte, in Petersburg ein Gesetz erlassen, das es verbietet, im historischen Zentrum der Stadt und den angrenzenden Straßen Skulpturen nicht-traditioneller brutaler Kunst aufzustellen? Ein solches Gesetz würde auch durch den Erlass gestützt werden, den der Präsident kürzlich (am 22.11.2022) über die geistlich-moralischen Werte Russlands herausgegeben hat, die einen einheitlichen Kulturraum formieren sollen. (…)

Welche gesellschaftliche Organisation ist imstande, solche aktuellen gesetzgeberischen Initiativen zu verwirklichen? Wie es sich gerade trifft, könnte das die „Kulturelle Front“ werden, die vor kurzem von dem Duma-Abgeordneten und Volkskünstler der Russischen Föderation Nikolai Burljajew gegründet wurde. Dieser Tage formierte sich in St. Petersburg eine lokale Untergruppierung der „Front“. Die Petersburger erwarten von ihr aktive positive Maßnahmen.

(Link gelöscht, da inzwischen ungültig – leider hat die „Literaturnaja Gaseta“ diesen Artikel inzwischen von ihrer Website entfernt.)

Diese neugegründete „Kulturelle Front“ hat bereits ihren eigenen Telegram-Kanal, auf dem sie sich wie folgt vorstellt:

Der Kanal des gesunden intelligenten und kultivierten Russen. Im Rücken unserer Armee verläuft die kulturelle Front, an der wir ebenso zwingend siegen werden wie auf dem Schlachtfeld!

Im Juli 2022 hatte der Gründer der „Kulturellen Front“ in der Duma für die Bildung von Ausschüssen, die sich mit der Zensur im Bereich Fernsehen, Theater und Kino befassen sollten, plädiert:

Heute, in der Zeit der Mobilmachung unserer Kämpfer für die entscheidende Schlacht mit dem weltweiten Nazismus und Satanismus, ist es unbedingt notwendig, die Kultur- und Kunstschaffenden zu mobilisieren und zusammenzuschweißen, sagte Nikolai Burljajew auf der Sitzung.

Zu den ersten Kulturschaffenden, die ihre Absicht, Mitglied der „Kulturellen Front“ zu werden, kundgetan haben, gehören der Dirigent Valeri Gergijew und die Filmregisseure Karen Schachnasarow und Andrej Kontschalowski.

Alexander Blok schrieb in einem Aufsatz „Über die Kunst und die Kritik“ 1920 diese heute wie damals gültigen Worte:

Ein Werk der Kunst wird in einer späteren Generation lebendig, nachdem es , wie es ihm stets bestimmt ist, die tote Zone der paar nächsten Generationen, die ihm Verständnis verweigern, hinter sich gelassen hat.

(Übersetzung von Eckhard Thiele)