RUSSLAND HEUTE

Heute vor zehn Jahren, am 16. März 2013, wurde Wladislaw Mamyschew-Monro im Swimmingpool eines Hotels auf Bali tot aufgefunden, ertrunken nach einem Herzanfall, hieß es. Er wurde nur 43 Jahre alt.

Ein russischer Paradiesvogel

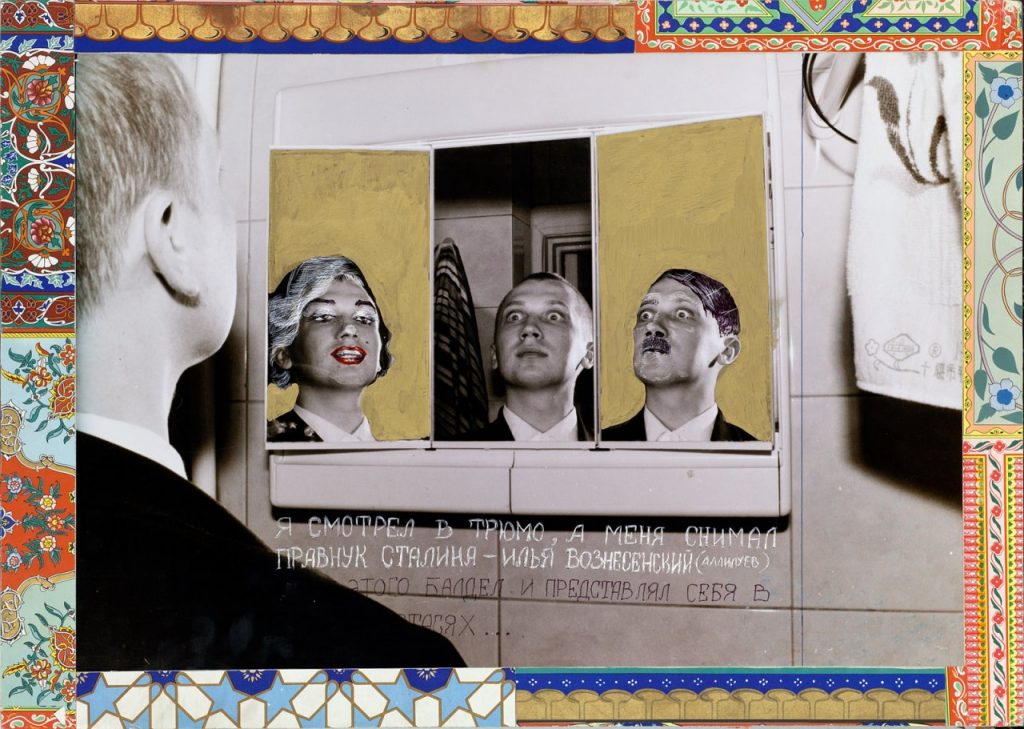

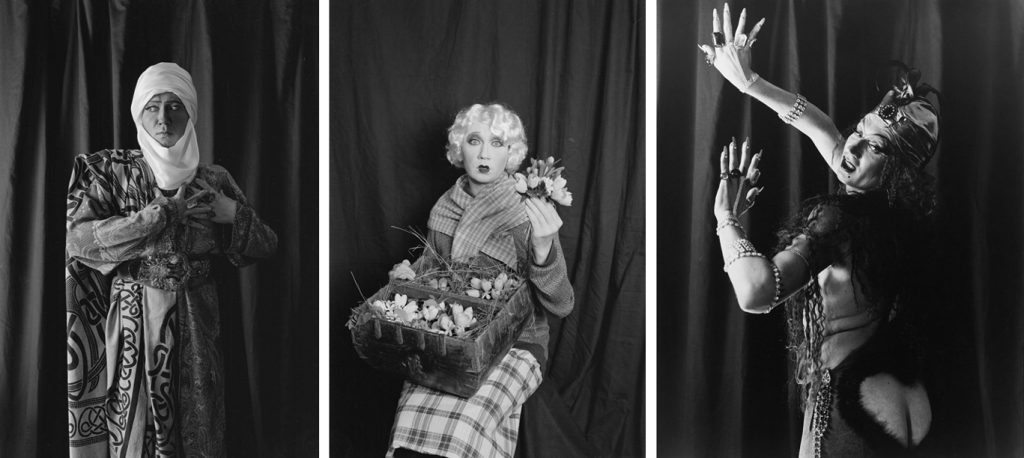

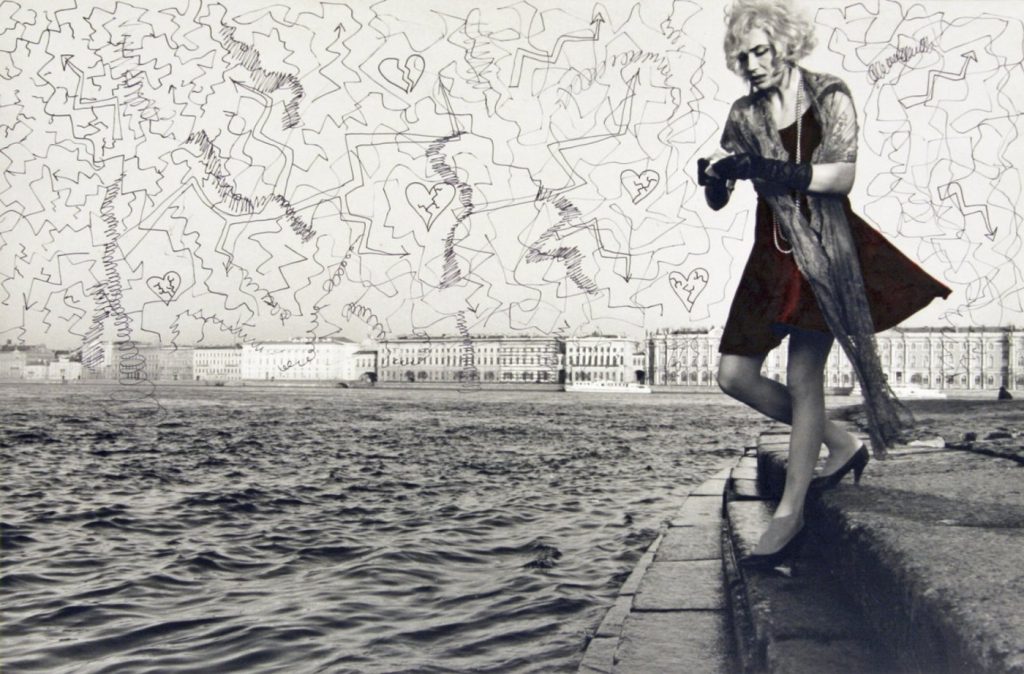

Seit den frühen 1990er Jahren war er eine der bekanntesten Persönlichkeiten der jungen russischen Kunstszene gewesen, unter den vielen bunten Vögeln der neuen postsowjetischen Freiheit vielleicht der bunteste, auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten und phantasievollsten. Berühmt wurde er durch seine Travestien historischer Persönlichkeiten, von Marilyn Monroe (von der er sich für seinen Künstlernamen den Nachnamen borgte) über Dostojewski bis zu Rasputin und Hitler. Er hat aber auch gemalt, sich mit Film und Video-Art beschäftigt und zuletzt noch als Schauspieler auf der Bühne gestanden. Auf diesem Foto ist er als eher unspektakuläre Privatperson vor seinem prunkvollen Selbstporträt als Elisabeth I. von England zu sehen.

Exil in Kiew und auf Bali

In den letzten Jahren seines kurzen Lebens wurde es ruhiger um ihn; er zog sich zurück, verbrachte mehr Zeit auf Bali und in Kiew als in Moskau und St. Petersburg. Ein halbes Jahr vor seinem Tod, im Oktober 2012, gab er in Kiew noch ein ausführliches Interview. Kurz zuvor waren in Moskau drei Mitglieder der Frauenband Pussy Riot wegen „Verletzung der öffentlichen Ordnung“ zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

Ihr Haus ist auf der Insel Bali, aber Sie leben und arbeiten schon länger in Kiew. Warum?

Ich hatte geplant, mich mit meinen Freunden zu treffen, immerhin ist das doch fast meine Familie – alle die Künstler, mit denen ich vor vielen Jahren mal gemeinsam begonnen habe. Aber ich machte einen schlimmen Fehler – ich verbrachte drei Monate in Moskau. In diesen drei Monaten habe ich bei allen früheren Künstlerfreunden nur Negatives erlebt, sie sind alle total politisiert und komplett unversöhnlich. Menschen, die jahrzehntelang Freunde waren, geben einander nicht mehr die Hand, weil ihre Ansichten über Putin und zum Fall Pussy Riot unvereinbar sind.

Und welche Position vertreten Sie in dieser Frage?

Welche Position kann es denn da geben?! Das ist völlig gegen jedes Gesetz – diese wunderbaren, klugen Mädchen, die sich über ihr Land und über die Menschen Gedanken machen, die selbst dort leben, für nichts und wieder nichts einzusperren! Das ist grausamste Rache.

Auch unter seinen eigenen Freunden, sagt er weiter, seien einige, die sich auf die Seite der Staatsmacht stellen und Putins Politik verteidigen – teils aus schnödem ökonomischen Interesse, teils aus einer neuen wahnhaften Religiosität.

Das sind solche Neophyten, fanatische Gläubige. Die waren entweder noch vor kurzem dauerbekifft und haben jetzt plötzlich zu Gott gefunden und meinen das Recht zu haben, alle anderen zu verurteilen und niederzumachen. Oder es sind Banditen, die zu Popen mutiert sind. Sie alle gehen so weit, dass sie jedem, der anderer Meinung ist als sie, schon fast den Tod an den Hals wünschen.

Und vor diesem ganzen Alptraum bin ich hierher geflohen, zu Ihnen nach Kiew. Und fühle mich hier fast so zu Hause wie auf Bali. Hier kann man wunderbar leben und arbeiten. Es ist wirklich ganz ähnlich wie Bali – man hat mir gesagt, die Karte der Ukraine und die von Bali seien fast identisch. Jetzt weiß ich, ich hätte sofort, ohne den Umweg über Moskau, hierher fahren müssen.

Aber hat ein Künstler das Recht zu fliehen, sein Land und seine Kollegen im Stich zu lassen? Warum kämpfen Sie, als politischer Künstler, nicht gegen das Regime, über das Sie sich empören, warum verteidigen Sie Pussy Riot nicht, sondern suchen sich für Ihr Leben und Ihre Arbeit eine Komfortzone?

Ich bin müde. Und ich glaube, ich habe mir inzwischen das Recht verdient, mich mit dieser Art von Kunst zu beschäftigen, mit sorgenfreier, humoristischer Kunst. Ich bin ausgepowert, ich habe revolutionäre Kunst gemacht, habe von 1984 bis 1991 gekämpft. Damals bin ich mehr als einmal von der Miliz festgenommen worden. Ich war ein Symbol für die Perestroika. Aber jetzt vor diesen Bubis weglaufen, nein, Sie müssen schon entschuldigen.

Wie sehen Ihre Prognosen für die Zukunft Russlands aus?

Wissen Sie, ich bin jetzt so abgelenkt, so mit meiner Komfort-Kunst beschäftigt, dass ich darüber gar nicht nachdenken möchte. Ich identifiziere mich nicht mit Russland. Mir ist zuwider, was dort passiert.

Der Travestiekünstler

Der zweite Teil des Nachnamens ist eine Hommage an die von ihm vergötterte Schauspielerin. Ausgerechnet während seines Militärdienstes im Kosmodrom Baikonur in Kasachstan, Ende der 1980er Jahre, verkleidete sich Wladislaw Mamyschew zum ersten Mal als Marilyn Monroe. Er hatte damals den Auftrag bekommen, einen Klub für die Kinder der dort stationierten Soldaten einzurichten.

Man wies mir auf dem Gelände der Einheit einen Trakt mit elf Zimmern zu. Da konnte ich einerseits, im Unterschied zu allen anderen Soldaten, eine ruhige Kugel schieben, andererseits starb ich fast vor Langeweile. Zu der Zeit drehten meine Freunde zu Hause gerade den Film „Assa“, und ich wollte ihnen unbedingt beweisen, dass ich sie noch übertrumpfen kann, und da kam mir der aufrührerische Gedanke, meine Göttin zu verkörpern. Ich riss sämtlichen Puppen die Köpfe ab und machte daraus eine Perücke, schminkte mich mit Gouache, bastelte mir Ohrringe aus Christbaumschmuck und holte mir aus dem Fotoklub den Fotografen Jura, der mich dann in dieser Aufmachung verewigte. Und diese Bilder bekam der Politoffizier unserer Einheit zu Gesicht. Er war entrüstet, sagte zu mir, Mamyschew, was für eine Nutte haben Sie uns da in den Kinderklub eingeschleust? Und ich sagte, Oberst, das ist keine Nutte, das bin ich. Damit war dann mein paradiesisches Leben im Klub zu Ende.

Mamyschew wurde zur Untersuchung in die Psychiatrie geschickt und quittierte den Militärdienst ein halbes Jahr früher als eigentlich vorgesehen. Und so begann seine Karriere als Travestie- und Performance-Künstler.

Ein „Rosa Block“ im russischen TV

Ich erinnere mich an Sie in der Sendung „Lebenszeichen“ von Artjom Troizki. Ihr „Rosa Block“ und überhaupt das ganze Format wirkte damals, Anfang der 2000er, sehr progressiv. Auch heute wäre das noch sehr interessant. Warum ist die Sendung eingestellt worden? Und weshalb sind Sie noch vor dem Ende der Reihe gegangen?

Alles fing damit an, dass wir unser eigenes Piratenfernsehen gemacht haben und uns verschiedene ausländische Fernsehkanäle übernahmen. In Russland herrschte noch der Sowjet-Mief. Es ist schwierig, mit Leuten zu arbeiten, die sich in einer anderen ideologischen und kulturellen Realität befinden. Und diese großartige Reihe „Lebenszeichen“ sollte sich bei den russischen Sendern den Gesetzen des Ratings unterwerfen. Als Folge davon musste ich irgendwelche Texte auswendig lernen, die mir überhaupt nicht gefielen, und so tun, als wären sie meine eigenen. Ich habe deswegen angefangen viel zu trinken. Und allen diesen Würdenträgern und Salonlöwen bin ich total betrunken auf die Pelle gerückt. Aber es war sehr lustig – diese ganzen Monster und Reaktionäre aus der infernalischen Plejade von Show und Pop zu verspotten, ihnen ihre weiche, flauschige Larve abzureißen.

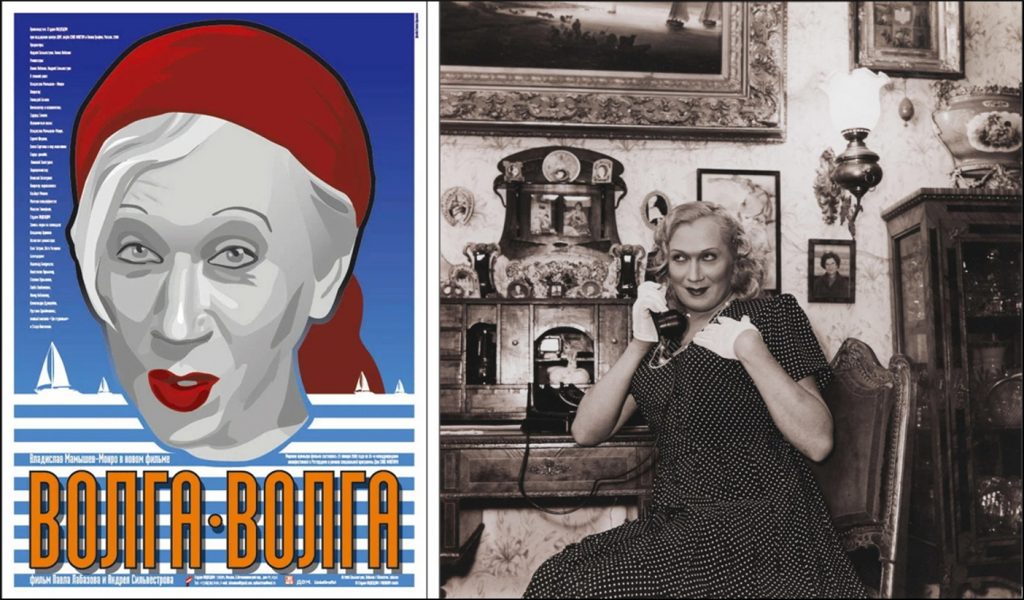

Eine Persiflage – und ein Trauma

2007 erhielt Mamyschew-Monro den Kandinsky-Preis zur Förderung zeitgenössischer russischer Kultur im Bereich „Medienkunst / Projekt des Jahres“ für seine Persiflage auf den Film „Wolga-Wolga“. Das Original ist eine musikalische Komödie aus dem Jahr 1938, einer der erfolgreichsten russischen Filme überhaupt, der noch heute regelmäßig im Fernsehen gezeigt wird; übrigens auch einer von Stalins Lieblingsfilmen. Die Hauptrolle spielte Ljubow Orlowa, die in der Neufassung – einer Art Collage aus alten und neuen Szenen – durch Wladislaw Mamyschew-Monro ersetzt wurde. Die erste (und einzige) öffentliche Aufführung des preisgekrönten Werks ging allerdings gründlich daneben.

Die Premiere meines Films „Wolga-Wolga“, für den ich den Kandinsky-Preis bekommen habe, hat mir ein schweres seelisches Trauma zugefügt. Das war ein avantgardistisches Werk, überhaupt nicht auf ein Massenpublikum zugeschnitten. Am Vorabend der Premiere hatten die Organisatoren, meine Co-Autoren und Regisseure, in der ganzen Stadt „Wolga-Wolga“-Plakate geklebt, und zur Aufführung kamen lauter Fans von Ljubow Orlowa – ältere Leute, Kriegsveteranen, Rentnerinnen. Und wir hatten uns ja über den Film und über die Orlowa lustig gemacht – überall war mein Gesicht einmontiert. Aber die Leute waren nicht vorgewarnt. Und ich meinerseits wusste nicht, dass sie kommen würden. Ich war schockiert, als ich das Publikum erblickte – adrette Frauen, frisch frisiert, mit Medaillen. Sie kamen, setzten sich, das Licht geht aus, und der Film fängt an – Stimme, Gesicht, alles vertauscht. Anschließend war noch eine Diskussion geplant, und diese ganzen zynischen Postmodernisten fingen sofort an zu spötteln. Und da steht eine Frau auf und sagt: „Zuerst hat man uns die Sonderrechte weggenommen, dann hat man uns die Ersparnisse gestohlen, und jetzt stiehlt man uns das Letzte …“

Ich bin geflohen – ich konnte das nicht aushalten. Und obwohl ich nicht schuld war, denn wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es niemals zugelassen – , quälen mich Scham und ein schlechtes Gewissen. Ich bin nur froh, dass dieser Film nicht in die Kinos gekommen ist, wie es meine Kollegen ursprünglich wollten. (…)

Mediales Talent

Viele verkleiden sich, imitieren Stimmen, und oft erreichen sie auch eine gewisse Ähnlichkeit. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, warum gerade Ihre Interpretationen so besonders beeindrucken?

Ich glaube, es liegt daran, dass für kurze Zeit ein anderes Wesen von mir Besitz ergreift. Es fliegt sehr schnell wieder davon – nicht einmal eine Fotografie, die in dieser Zeit gemacht wird, kann das wiedergeben. (…)

Das heißt, Sie befinden sich in einer Art Ekstase? Werden zu einem Medium?

Ja, für einen kurzen Zeitabschnitt – er dauert nur einige erste Minuten, maximal zehn. Aber ich behalte dieses Gefühl im Gedächtnis, es formt mich, ich beginne meine Person zu verstehen. Und das ist keine Spinnerei, das ist eine Gabe. (…)

Bali, Bronjetschka und Linda Connor

Was macht die Insel Bali für Sie so anziehend? Das ist heute nach Berlin das zweite Zentrum für Künstler aus aller Welt. Was denken Sie, warum?

Es ist atemberaubend schön dort … Selbst die Behausungen der Allerärmsten sind nach ästhetischen Regeln gestaltet und verziert – alle möglichen Holzschnitzereien und so weiter. In anderen Ländern, zum Beispiel in Thailand, leben die einfachen Leute in billigem Trash, in irgendwelchen Kartonschachteln. Aber nicht auf Bali – da gibt es so eine Art Luxury-Hinduismus. Dort sind die Menschen die ganze Zeit von Schönheit umgeben. Und all diese endlosen Zeremonien – jeden Tag sind sie wie zu einer Hochzeit herausgeputzt. Mit solchen goldenen Kronen.

Das Beste und Wichtigste, was in letzter Zeit in meinem Leben geschieht, ist mit der wunderbaren Insel Bali verbunden. Ich habe hier eine Hündin gefunden – genauer gesagt, sie hat mich gefunden. Ich habe sie Bronjetschka genannt – eine ganz gewöhnliche große Promenadenmischung, aber von umwerfendem Äußeren. Und wir sind so miteinander vertraut geworden, dass sie zu meiner Familie wurde. Jetzt ist sie verschwunden, ich glaube, sie wurde getötet – auf Bali werden Hunde ja gegessen. Aber als sie noch bei mir war, hat sie mich immer wieder mit den wunderbarsten Menschen zusammengebracht. Sie liebte es, im Wasser zu toben, und ich habe uns ein Haus an der Küste gemietet. Und dort hat sie mich mit meinem Idol bekannt gemacht – mit der Fotokünstlerin Linda Connor. Linda ist eine Fotografin mit absolut magischen Fähigkeiten. Sie macht erstaunliche Sachen. Also, Bronjetschka und ich betreten ein Café, und dort sitzt so eine Omi, sie sieht meinen Hund, wir kommen ins Gespräch, und es ist – Linda Connor. So haben wir uns kennengelernt und später eine große gemeinsame Ausstellung gemacht.

Das ganze Interview kann man hier im Original nachlesen: https://artukraine.com.ua/a/vladislav-mamyshev-monro-ya-zasluzhil-pravo-zanimatsya-iskusstvom-bespechnym-absolyutno-yumoristicheskim/#.Y_4cAx-ZPyR

Eine umfangreiche Website über das Leben und Werk von Wladislaw Mamyschew-Monro gibt es hier: https://vmmf.org/, mit einer Übersicht über alle Ausstellungen, mit von ihm selbst verfassten Texten und Texten anderer über ihn und mit vielen hundert Fotos seiner Bilder und Werke. Auch die hier geposteten Bilder sind von dieser Seite.