RUSSLAND HISTORISCH

Russlands berühmteste Dichterin inspirierte im Lauf ihres langen, schwierigen Lebens viele Künstlerinnen und Künstler zu Bildern und Skulpturen. Ihre schönen, ungewöhnlichen Züge, ihre schlanke hohe Gestalt und ihre von vielen Zeitgenossen als „königlich“ empfundene Haltung riefen geradezu nach künstlerischer Gestaltung.

Der Schriftsteller, Kinderbuchautor und Literaturwissenschaftler Kornej Tschukowski kannte sie gut. Das erste Mal traf er sie 1912, da war sie 23 Jahre alt:

Zart und schlank ähnelte sie einer schüchternen Fünfzehnjährigen und wich ihrem Mann, dem jungen Dichter Nikolaj Gumiljow, keinen Schritt von der Seite. Er stellte sie damals, bei der ersten Begegnung, noch als seine Schülerin vor.

Das war die Zeit ihrer ersten Gedichte und ihrer ungewöhnlichen, unerwartetes Aufsehen erregenden Triumphe. Es vergingen zwei, drei Jahre, und in ihren Augen, in ihrer Haltung, in ihrem Umgang mit den Menschen begann sich der vielleicht wichtigste Zug ihrer Persönlichkeit zu zeigen: Erhabenheit. Nicht Hochmut, nicht Anmaßung, nicht Überheblichkeit, sondern die Erhabenheit einer Zarin, ein monumentales Schreiten, ein unzerstörbares Gefühl der Selbstachtung, des Bewusstseins ihrer dichterischen Mission.

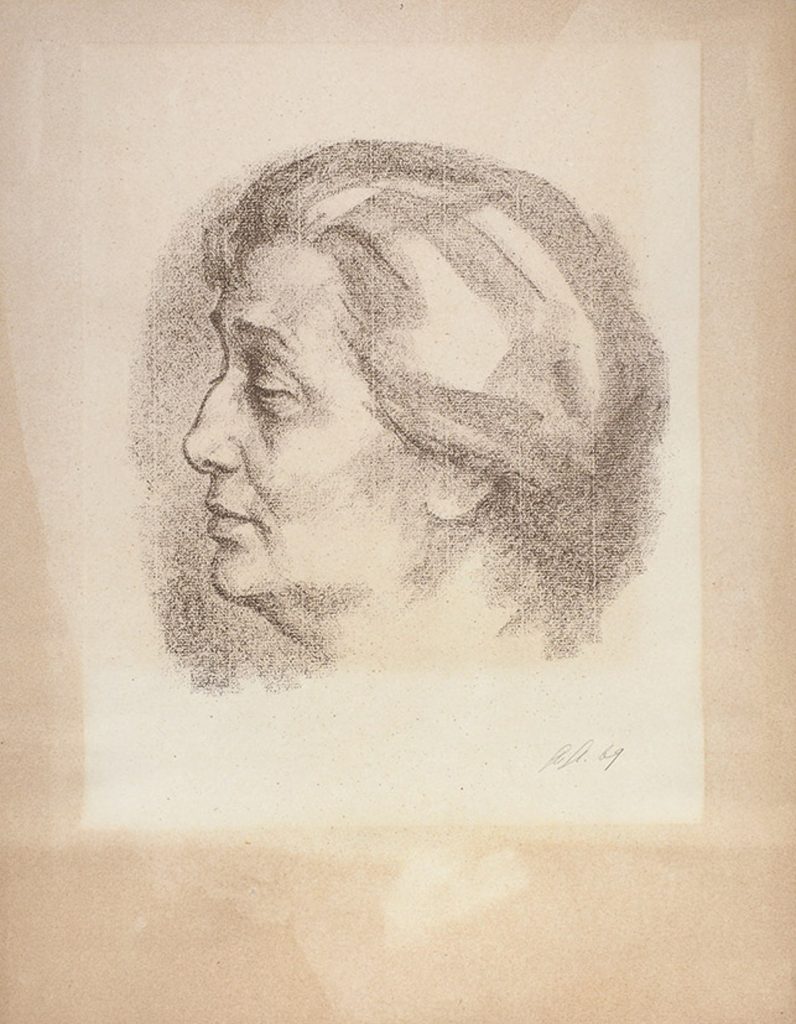

Anna Achmatowa wurde 1889 bei Odessa geboren und wuchs in Zarskoje Selo in der Nähe von St. Petersburg in behüteten Verhältnissen auf. 1910 heiratete sie den drei Jahre älteren Nikolaj Gumiljow, der sich bereits einen Namen als Lyriker gemacht hatte. 1911 machte das junge Paar eine verspätete Hochzeitsreise nach Paris. Dort lernte Anna den noch völlig unbekannten Maler Amedeo Modigliani kennen, der von ihr tief beeindruckt war. Er zeichnete mehrere Porträts und schickte sie ihr nach Russland. Diese Zeichnung ist die einzige, die erhalten blieb (die anderen wurden bei einem Brand in den 1920er Jahren vernichtet).

Anna Achmatowa liebte dieses Bild sehr und trennte sich bis zu ihrem Lebensende nicht davon. In ihren „Aufzeichnungen über Anna Achmatowa“ schreibt ihre Chronistin und Freundin Lidia Tschukowskaja (die Tochter des oben zitierten Kornej Tschukowski) unter dem Datum „9. August 39“:

Heute, als ich bei Anna Andrejewna war, bemerkte ich an der Wand ein kleines Bild. Es war eine bezaubernde Bleistiftzeichnung: ihr Porträt. Sie erlaubte mir, es von der Wand zu nehmen und zu betrachten.

Modigliani.

„Verstehen Sie, Ähnlichkeit interessierte ihn nicht. Ihn beschäftigte die Haltung. Er zeichnete mich an die zwanzig Mal.

Er war italienischer Jude, klein von Wuchs, mit goldenen Augen, sehr arm. Ich begriff sofort, dass ihm beschieden war, etwas ganz Großes zu vollbringen. Das war in Paris. Nachher, in Russland, fragte ich alle Reisenden von dort über ihn – sie hatten nicht einmal seinen Namen gehört. Aber dann erschienen Monographien und Artikel über ihn. Und jetzt fragen mich alle: Sie haben ihn wirklich gesehen?“

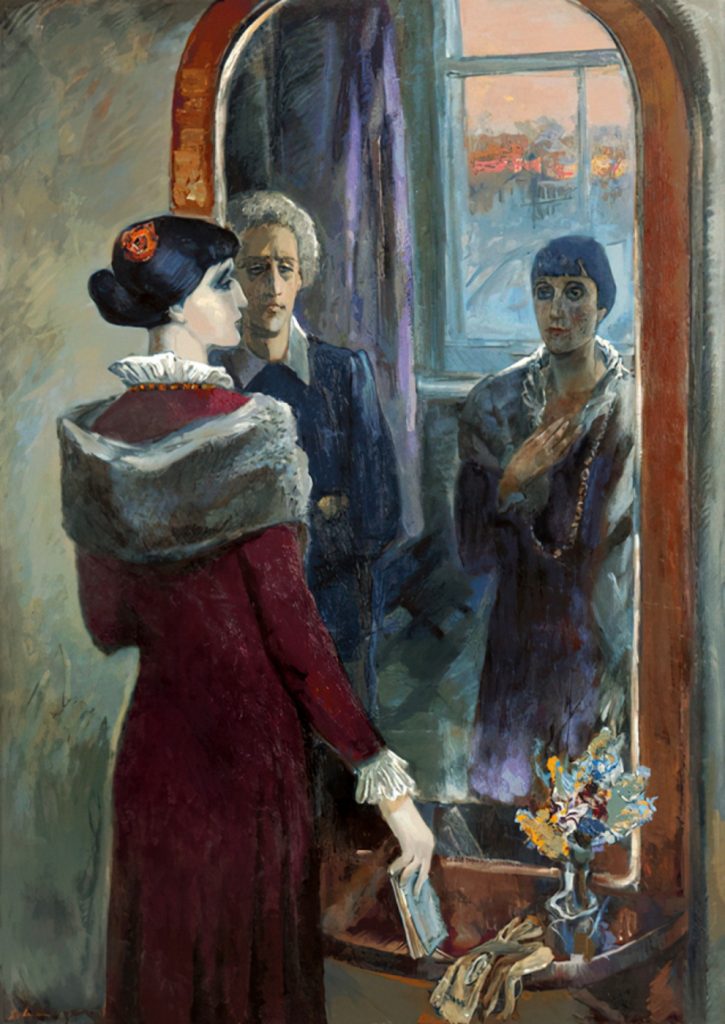

Dieses Porträt entstand fast zwanzig Jahre nach dem Tod Achmatowas, es zeigt sie als junge, schöne, elegante Frau mit einer Rose im schwarzen Haar. Der Titel ist die Anfangszeile eines Gedichtes, das sie 1914 für den Dichter Alexander Blok geschrieben hat – er ist es auch, den man im Spiegel neben ihr sieht. Blok war für Achmatowa Lehrer und literarisches Vorbild, sie hat ihm mehrere Gedichte gewidmet. Er wiederum schrieb ihr bei einem ihrer Besuche, als sie ihn bat, einen Band mit seinen Werken für sie zu signieren, diese Zeilen ins Buch: „Schönheit ist grausam, wird man Ihnen sagen – und Sie werden sich den spanischen Schal um die Schultern werfen, eine rote Rosenblüte im Haar.“

Das ist das bekannteste Porträt von Anna Achmatowa, gemalt von Natan Altman (1889 – 1970). Maler und Modell waren gleichaltrig, bei der Entstehung des Bildes 25 Jahre, und standen beide am Anfang einer vielversprechenden künstlerischen Laufbahn. Kennengelernt und angefreundet hatten sie sich 1911 in Paris.

Seit 1920 befindet sich das Bild im Russischen Museum in St. Petersburg – allerdings war es nicht immer ausgestellt: In der Stalinzeit wurde es für mehrere Jahrzehnte in den Keller verbannt, in den „Giftschrank“ für unliebsame, totgeschwiegene Kunstwerke.

Im Sommer 2021 wurde dieses inzwischen schon ikonisch gewordene Porträt zum ersten Mal an ein anderes Museum ausgeliehen, an das Achmatowa-Museum im Petersburger „Fontänenhaus“. Dort, im ehemaligen Palais der Fürsten Scheremetjew, hatte die Dichterin rund 30 Jahre in wechselnden Wohnungen gelebt. Das Palais war nach der Revolution in Staatsbesitz übergegangen und die großzügigen Räume in Kommunalwohnungen umgewandelt worden. Die Ausstellung zeigte, mit diesem Bild im Zentrum, Dokumente, Fotos, persönliche Gegenstände, die alle mit dem Porträt, seiner Geschichte, seinem Maler und seinem Modell in Beziehung standen.

1914 fand das Bild übrigens noch keine so einhellig begeisterte Zustimmung wie heute. „Altmans lackierte Puppe“, „zu grünlich, zu knochig“ hieß es, und Achmatowa selbst bezeichnete es in späteren Jahren als „stilisiert“.

Dieses Foto stammt von dem berühmten Petersburger Porträtfotografen Moissej Nappelbaum (1869 – 1958), in dessen Atelier viele Prominente – darunter auch Lenin – Modell saßen. Es wurde 1926 gemacht.

Mitte der 1920er Jahre ging die frühe Zeit des Erfolgs und der öffentlichen Anerkennung für Anna Achmatowa bereits zu Ende. Den Sowjets war ihre Lyrik zu persönlich, zu unpolitisch. Ihre Gedichte wurden nicht mehr gedruckt, sie wurde nicht mehr zu Lesungen eingeladen. Ihr erster Mann Nikolaj Gumiljow, von dem sie sich 1918 hatte scheiden lassen, war tot – 1921 von den Bolschewiken als Konterrevolutionär erschossen. Die zweite Ehe mit dem Dichter und Übersetzer Wladimir Schilejko hielt nur drei Jahre. 1922 heiratete sie zum dritten Mal, den Kunsthistoriker Nikolaj Punin.

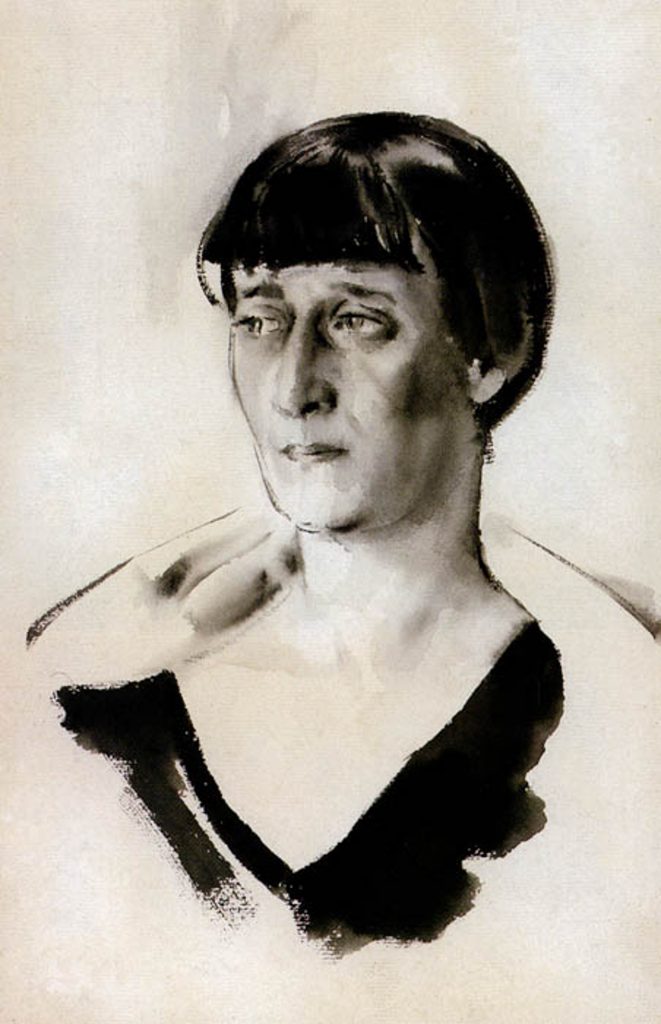

Aus dieser Zeit stammt das obige Bild, das eine reifere, nachdenkliche Achmatowa zeigt. Der Künstler Nikolaj Tyrsa (1887 – 1942) ist vor allem als Landschaftsmaler und Buchillustrator bekannt.

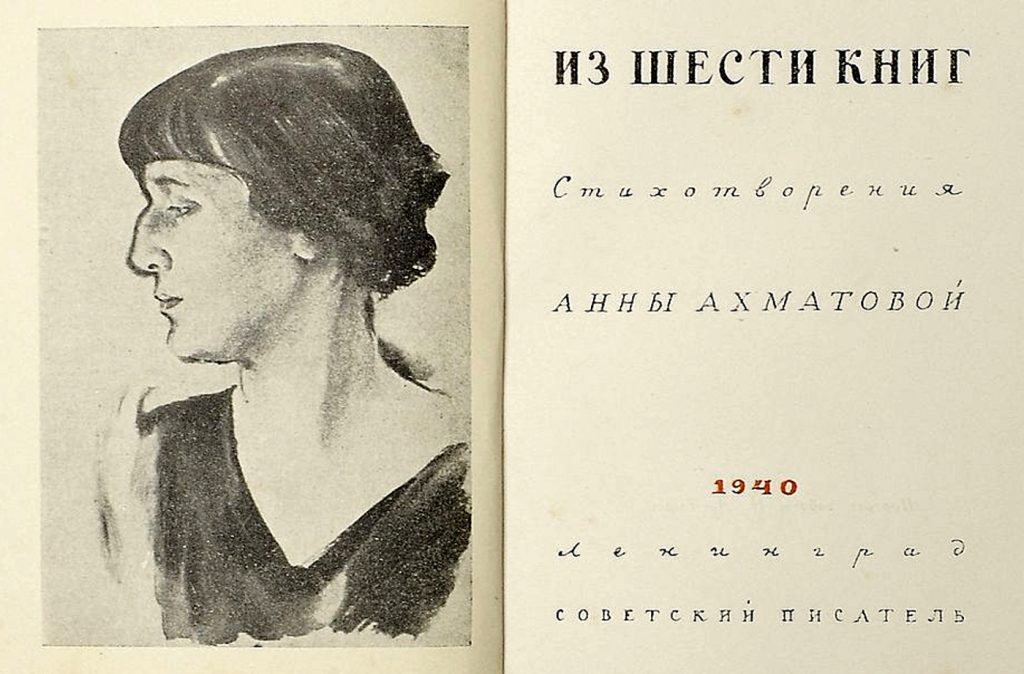

Tyrsa hat 1928 drei Porträts von ihr gemalt, zwei im Halbprofil und eins im Profil. Alle waren in einer ungewöhnlichen Technik ausgeführt: Aquarellfarben, gemischt mit dem Ruß einer Kerosinlampe. Das Bild im Profil gefiel Achmatowa so gut, dass sie es 1940, als nach langer Zeit wieder ein Gedichtband von ihr gedruckt wurde, als Vorsatzbild auswählte.

Im Juni 1939, während der weißen Nächte in Leningrad, wurde das folgende Ölbild gemalt. Anna Achmatowa sitzt in einem weißen Kleid (das sie sich eigens für diese Sitzungen geliehen hatte) am Fenster ihres Zimmers im „Fontänenhaus“.

Eigentlich wollte sie damals nicht mehr porträtiert werden, sie war der Meinung, sie sei zu alt (sie war gerade fünfzig geworden) und das Thema auch ausgeschöpft. Aber Alexander Osmjorkin (1892 – 1953), ein Mitglied der Künstlergruppe „Karo-Bube“ und ein guter Freund Achmatowas, konnte sie umstimmen.

Die Zeiten waren für sie sehr bedrückend. Sie war in ständiger Sorge um ihren einzigen Sohn Lew (aus der Ehe mit Gumiljow), der ein Jahr zuvor zum zweiten Mal verhaftet und zu mehrjähriger Lagerhaft verurteilt worden war. Sie schrieb kaum noch Gedichte, lebte mehr schlecht als recht von Übersetzungen. Ihre dritte Ehe war 1938 geschieden worden, sie wohnte aber noch notgedrungen mit der neuen Familie ihres Ex-Mannes zusammen, in einem separaten Zimmer derselben Wohnung.

1940 konnte sie dann ein wenig Hoffnung schöpfen: Endlich erschien wieder ein Sammelband mit ihren Gedichten, sie wurde in den Schriftstellerverband aufgenommen.

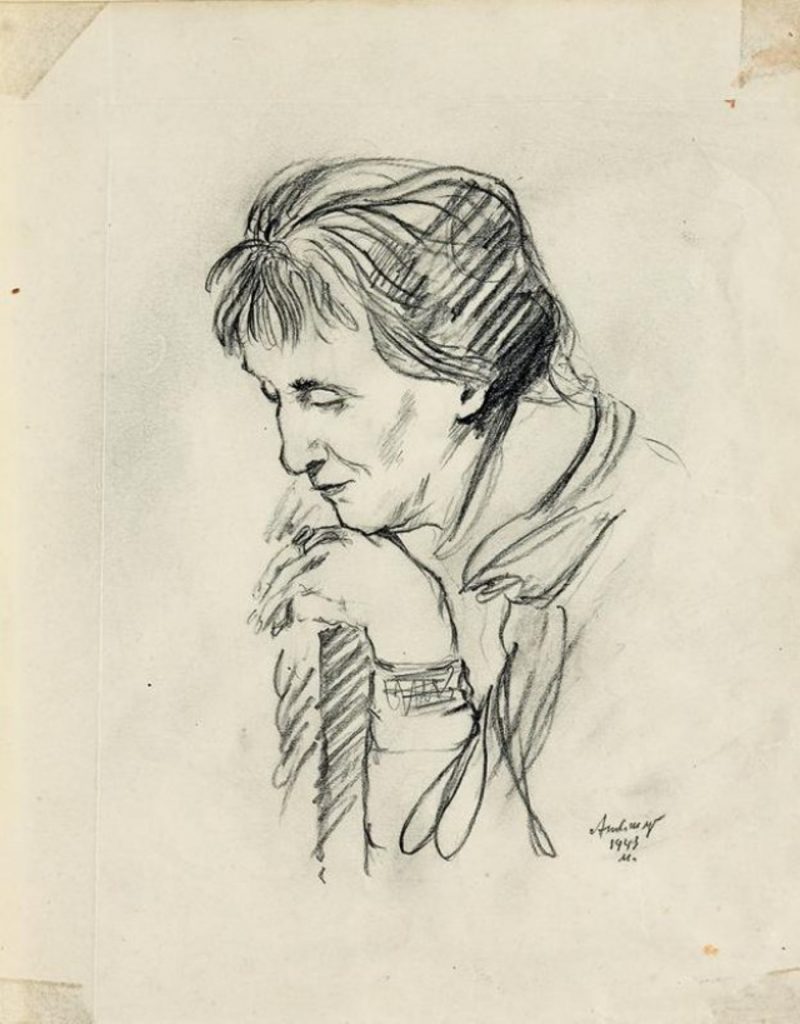

Diese schöne Zeichnung des Grafikers und Bühnenbildners Alexander Tyschler (1898 – 1980) entstand, als beide in Taschkent lebten. Achmatowa war aus dem belagerten Leningrad evakuiert worden, Tyschler kam aus Moskau. In Taschkent erschien 1943 auch ein weiterer Gedichtband. Das Bild strahlt Ruhe, fast schon Zuversicht aus. Tyschler erinnert sich an die Sitzungen. Er habe erst nicht gewusst, wie er sie, die schon so oft Porträtierte, zeichnen sollte:

Denn eine Zeichnung, eine Linie, die das harmonische Bild eines Gesichts entstehen lässt, muss eine Komponente enthalten, die alles verbindet – einen bestimmten Zustand.

Und dieser Zustand war die Stille, die Anna Andrejewna ausstrahlte … Ich kroch gleichsam in diese Stille und begann zu zeichnen.

Der Krieg war zu Ende, aber für Achmatowa begannen neue Schrecken. 1946 traf sie der nächste Schicksalsschlag. In ihrer Achmatowa-Biographie schreibt Jelena Kusmina darüber:

Am 21. August 1946 wachte Anna Achmatowa auf und war berühmt. Ihr Name stand in den ersten Spalten der sowjetischen Zeitungen, die alle den Beschluss des ZK abdruckten. „Die Themen Achmatowas sind durch und durch individualistisch. Die Palette ihrer Poesie ist bis zur Erbärmlichkeit begrenzt, es ist die Lyrik einer übergeschnappten feinen Dame, die zwischen Boudoir und Betstube hin- und herpendelt. (…) Was können die Werke einer Achmatowa unserer Jugend an Belehrendem vermitteln? Gar nichts, sie können nur schaden.“

Der Text wurde nicht nur in allen Zeitungen veröffentlicht, sondern auch vor der Parteispitze und im Schriftstellerverband verlesen und kam in der damaligen Zeit eigentlich einem Todesurteil gleich. Auch den Satiriker Michail Soschtschenko traf das vernichtende Urteil der Partei. Es grenzt an ein Wunder, dass beide auf freiem Fuß blieben. Sie wurden aber aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen – was praktisch ein Berufsverbot war – und verbrachten die folgenden Jahre bis zu Stalins Tod in extremer Armut und dauernder Furcht.

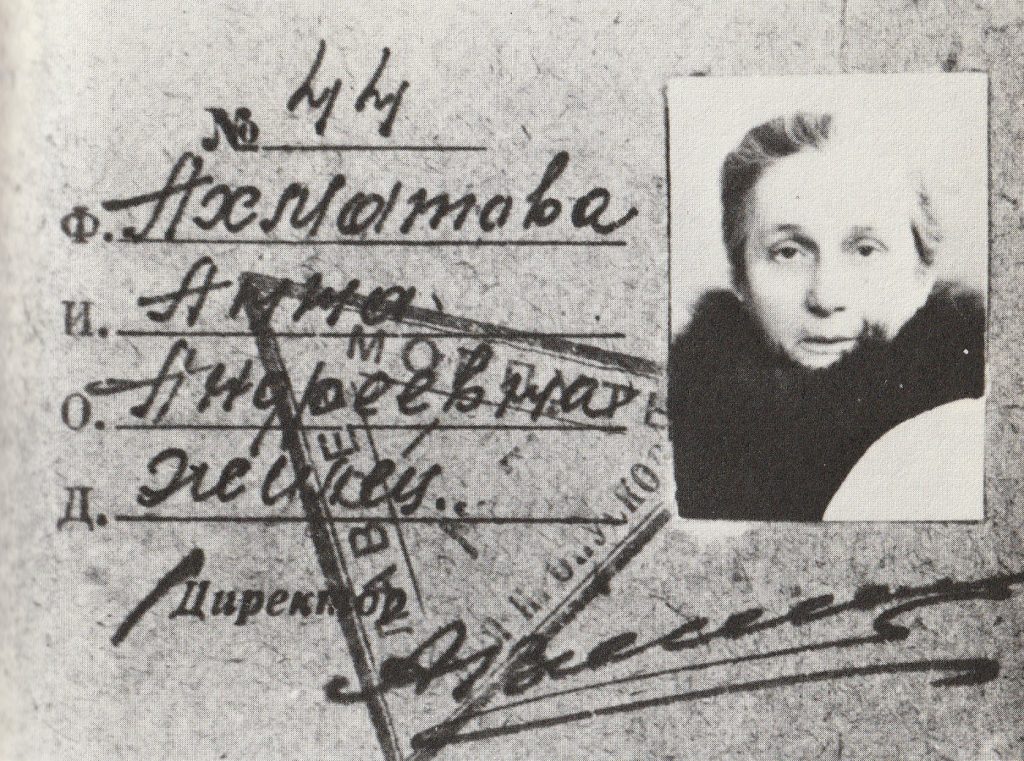

Dies ist ein Ausweis mit einem Foto von Achmatowa Ende der 1940er Jahre – sie, die Stolze, Majestätische, ist darauf kaum wiederzuerkennen.

Lidia Tschukowskaja erzählte später die Geschichte dieses Ausweises:

Sie war verpflichtet, einen Passierschein für ihre Gäste zu unterschreiben und die Zeit ihres Weggangs einzutragen. Ihren Gästen wurde also ein Passierschein für einen Besuch ausgestellt, aber auch sie selbst wurde angewiesen, einen Ausweis mit Foto vorzulegen, in dem unter „Beruf“ eingetragen war: Bewohnerin. Kurz vor ihrem Tod holte sie eines Tages diesen Ausweis aus der Handtasche und hielt ihn mir lachend hin: „Wissen Sie noch?“ Ich konnte jedoch nicht lachen. Mich starrte ein unheimliches Bild aus jenen Jahren an, erschrockene, weit aufgerissene Augen.

Erst nach Stalins Tod findet Anna Achmatowa endlich wieder die ihr zustehende Anerkennung. Ihre Gedichte erscheinen nun in hohen Auflagen (nicht komplett allerdings – das „Requiem“, das den Terror der dreißiger Jahre zum Thema hat, wurde erst 1963 veröffentlicht). Nach mehr als fünfzig Jahren fährt sie wieder ins Ausland. 1965, ein Jahr vor ihrem Tod mit 77 Jahren, nimmt sie in Oxford persönlich die Ehrendoktorwürde entgegen.

Die letzten Bilder, für die sie noch Modell saß, wurden 1964 von Moissej Ljangleben (1925 – ?) gezeichnet.

Diese Zeichnung fertigte der Maler 1969 nach einer 1964 gemachten Skizze an. Er erinnerte sich später: „Anna Andrejewna warnte mich gleich, sie könne nicht lange posieren. Sie hatte damals schon zwei Infarkte hinter sich und sagte – maximal eine Stunde.“

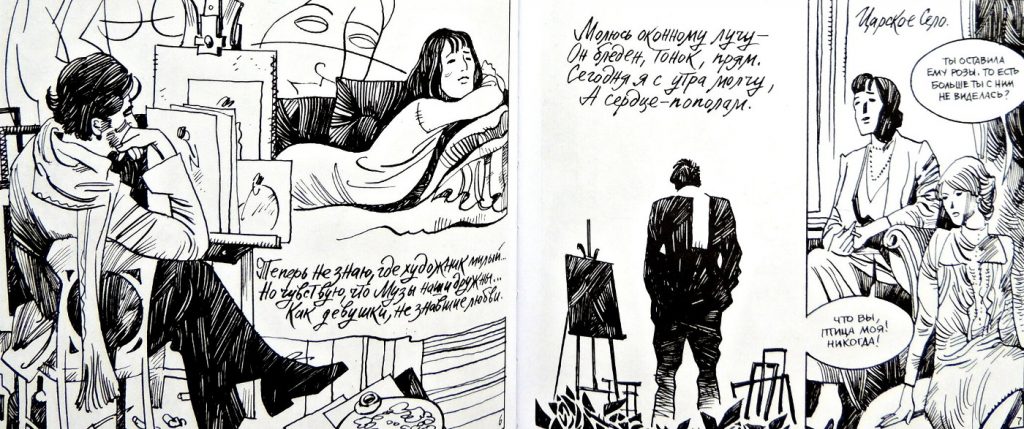

2019, zum 130. Geburtstag der Dichterin, brachte der Verlag Eksmo eine ungewöhnliche Würdigung heraus: eine biographische Graphic Novel, gezeichnet von Askold Akischin, mit Texten von Dennis Dwinski.

„Achmatowa. 6 Geschichten“ lautet der Titel. Das Buch illustriert einzelne Episoden aus ihrem Leben von ihrer Kindheit bis zu den 1940er Jahren in Taschkent.

Askold Akischin (*1965) ist ein bekannter Comic-Zeichner, es gibt von ihm ähnliche Bücher zu Wladimir Majakowski und Nikolaj Gumiljow, außerdem hat er auch einige Romane als Graphic Novel gestaltet, u. a. „Der Meister und Margarita“ von Bulgakow und „Schuld und Sühne“ von Dostojewski. In einem Interview äußerte er sich zu dem Vorwurf, Comics seien Bücher für Leute, die nicht richtig lesen könnten (das hatte Kulturminister Wladimir Medinski gesagt):

Ich sehe doch, dass sowohl im Ausland wie auch in Russland immer mehr Biographien als Comics und Graphic Novels erscheinen. Erst kürzlich sind bei uns solche Bücher über Picasso, Monet und Anne Frank veröffentlicht worden. (…) Ich weiß nicht, warum manche bis heute überzeugt sind, Comics seien nur Bildchen für Kinder. Ich bin über fünfzig und zeichne immer noch mit Freude Comics, schaue sie mit Freude an und verfolge alle Neuerscheinungen.

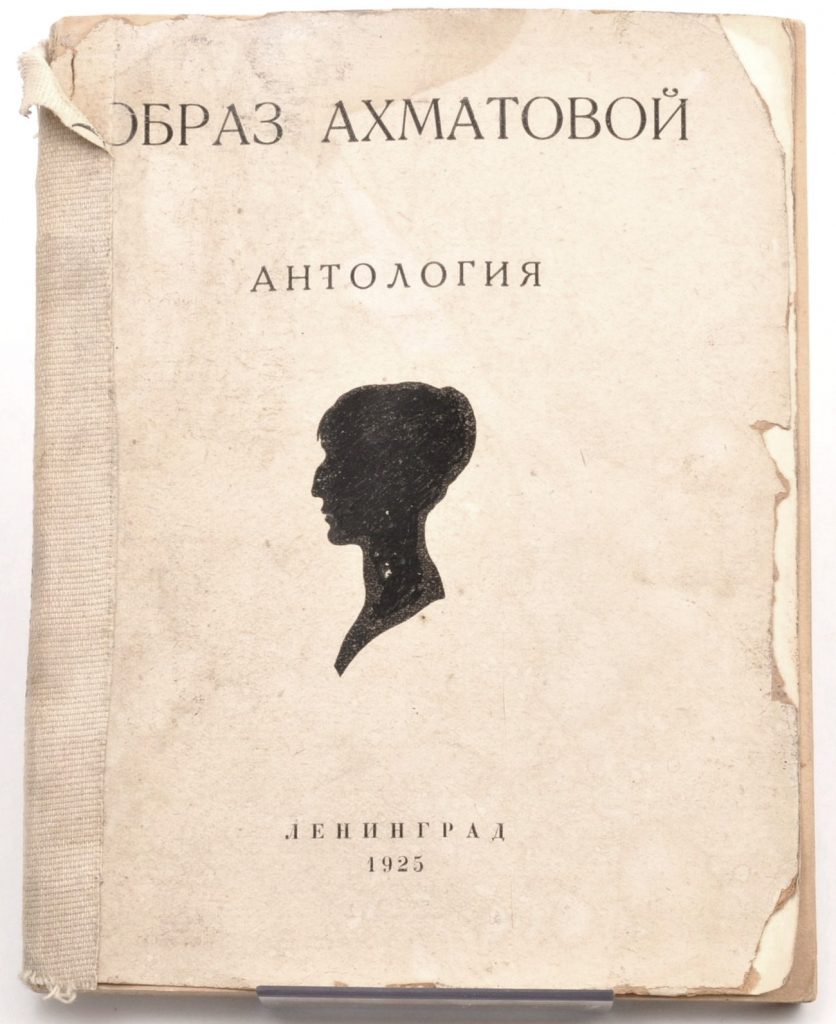

Zum Schluss noch das Cover eines schmalen Bändchens, das 1925 in einer kleinen Auflage von 50 nummerierten Exemplaren erschien. Es heißt „Das Bild Achmatowas“, die Silhouette im Profil hat Jewgeni Belucha gezeichnet, der im selben Jahr wie Achmatowa geboren wurde, 1889, aber die Leningrader Blockade nicht überlebte und schon 1943 starb.

Dieses Buch ist heute eine bibliophile Rarität, die Abbildung habe ich zufällig auf der Seite eines Auktionshauses in Riga entdeckt (es war aber bereits verkauft). Es enthält zwanzig Gedichte, die alle Anna Achmatowa gewidmet sind und von den bekanntesten Dichtern der damaligen Zeit geschrieben wurden, darunter Alexander Blok, Ossip Mandelstam, Nikolaj Gumiljow, Michail Kusmin, Marina Zwetajewa und Fjodor Sologub. Eine Hommage, die einem Dichter selten schon zu Lebzeiten zuteil wird und die Achmatowas Ausnahmestellung in der russischen Literatur bezeugt.

Quellen, Links, Anmerkungen

Das Zitat aus den Erinnerungen von Kornej Tschukowski (1882 – 1969) findet man im Original hier: https://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/knigi/sovremenniki/anna-axmatova

Eine deutsche Ausgabe von diesem Buch gibt es leider nicht, zumindest kenne ich keine. Tschukowski war nicht nur ein sehr produktiver Schriftsteller und Wissenschaftler, sondern auch ein ausgesprochen geselliger und kommunikativer Mensch, der mit vielen Künstlern und Dichtern seiner Zeit bekannt und befreundet war, u. a. mit dem Maler Ilja Repin. Seine Begegnungen mit Zeitgenossen hat er in zahlreichen Erinnerungsbüchern festgehalten.

Der Abschnitt über die Modigliani-Zeichnung stammt aus den Aufzeichnungen seiner Tochter Lidia Tschukowskaja (1907 – 1996), die das wohl wichtigste und umfassendste Werk über Achmatowa geschrieben hat: „Aufzeichnungen über Anna Achmatowa“ („Записки об Анне Ахматовой“), insgesamt drei Bände, die die Jahre 1938 bis zu ihrem Tod 1966 umfassen. Das Buch konnte anfangs nur im Ausland bei YMCA-Press in Paris erscheinen, in Russland wurde es schließlich in den 1990er Jahren vollständig in Buchform veröffentlicht. Das Besondere daran ist, dass es sich nicht um eine nachträglich geschriebene Biographie handelt, sondern um tagebuchartige Notizen, die Lidia Tschukowskaja, die mit Achmatowa eng befreundet war, meist noch am Abend desselben Tages aufschrieb. Später hat sie diese Notizen durch umfangreiche Hintergrundinformationen, zeitgeschichtliche und literaturwissenschaftliche Erläuterungen ergänzt, sodass im Laufe der Jahre ein ganzes Achmatowa-Kompendium entstand. Der erste Band, der die Jahre 1938 bis 1941 umfasst, liegt auch auf Deutsch in der Übersetzung von Kay Borowsky vor, daraus habe ich die Stelle über Modigliani zitiert: Lydia Tschukowskaja, Aufzeichnungen über Anna Achmatowa mit einem Nachwort von Raissa Orlowa-Kopelew, Tübingen 1987.

Die Malerin Lidia Dawidenkowa, die 1985 die junge Achmatowa zusammen mit Alexander Blok porträtiert hat, wurde 1939 in St. Petersburg geboren, sie hat u. a. einen Zyklus „Weiße Nächte“ mit weiteren Porträts von Achmatowa, Alexander Blok und Ilja Repin gemalt. Hier findet man weitere Infos zu ihr: https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=55666

Das ungewöhnliche Fotoporträt von Moissej Nappelbaum war eins der Exponate einer Ausstellung in Berlin 2012: „Moissej Nappelbaum – Portraits der sowjetischen Geisteswelt“; mehr Infos und weitere Links dazu hier: http://berinson.de/exhibitions/nappelbaum/

Das Zitat von Alexander Tyschler habe ich in einem Sammelband mit Erinnerungen verschiedener Zeitgenossen gefunden: Воспоминания об Анне Ахматовой (Erinnerungen an Anna Achmatowa), Moskau 1991, S.401. Das ganze Buch (auf Russisch) gibt es hier zu lesen: https://imwerden.de/publ-9414

Den Abschnitt über den ZK-Beschluss 1946 und Tschukowskajas Erzählung über den Ausweis kann man nachlesen in dieser sehr empfehlenswerten Biographie: Jelena Kusmina, Anna Achmatowa. Ein Leben im Unbehausten. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Hamburg 1995, S.240 bzw. S.257.

Die Autorin hat für ihr Buch viele Quellen aus Archiven genutzt, die nicht öffentlich zugänglich sind, insbesondere unveröffentlichte Erinnerungen von Zeitgenossen.

Zu Moissej Ljangleben, dem Künstler, der Achmatowa noch in ihren letzten Lebensjahren porträtiert hat, ist im Internet leider nicht viel zu finden. Werke von ihm (Landschaften, Städtebilder, Buchillustrationen) tauchen öfters bei Auktionen auf, aber sein Leben nach 1991, nachdem er in die USA emigriert ist, verliert sich im Dunkel. Hier der Link zum Zitat von Ljangleben über Achmatowa: https://www.litfund.ru/auction/129/354/

Das vollständige Interview mit Askold Akischin und die Illustrationen aus seinem Buch findet man hier: https://moslenta.ru/city/risoval-akhmatovu-i-uzhimal-uzhimal.htm und hier: https://thecity.m24.ru/articles/1179

Und zuletzt noch die Webadresse des Auktionshauses in Riga: https://www.vitber.com/en/

0 Kommentare

1 Pingback