RUSSLAND HISTORISCH

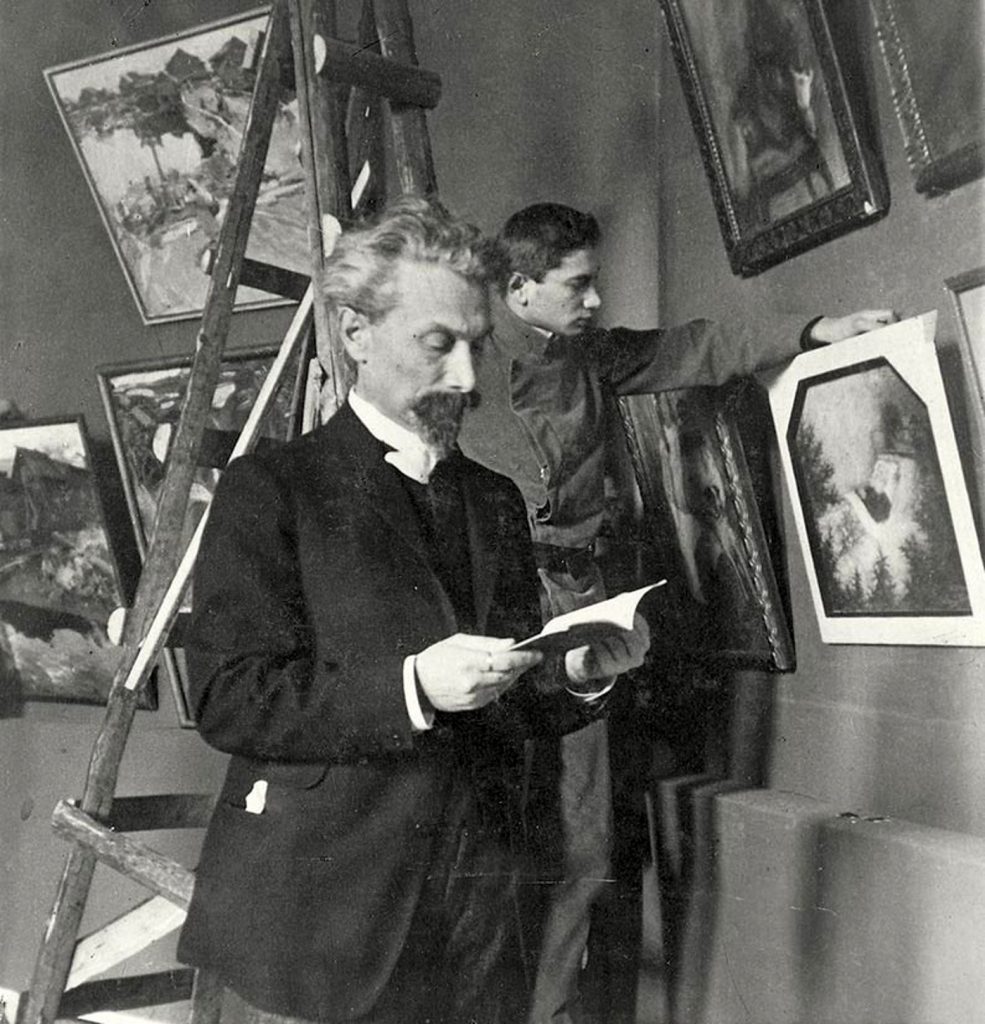

Beim Namen Pasternak denkt man heute zuerst an Boris Pasternak, den Lyriker und Autor des „Doktor Schiwago“. Aber vor Boris gab es schon einen anderen berühmten Pasternak, seinen Vater Leonid, dessen Ruhm heute von dem seines Sohnes überstrahlt wird. Leonid Pasternak, 1862 in einer jüdischen Familie in Odessa geboren, studierte Kunst und Malerei in München und Moskau und war seit den 1890er Jahren in Russland und im Ausland ein angesehener Künstler, der sich vor allem als Porträtmaler einen Namen machte. 1894 erhielt er mit nur 32 Jahren eine Professur an der Moskauer Hochschule für Malerei, Bildhauerei und Architektur.

Rilke in Russland

Im Moskauer Atelier dieses Professor Pasternak tauchte an einem sonnigen Frühlingstag des Jahres 1899 überraschend ein Gast aus Deutschland auf: ein junger Mann, blond, schmächtig, bekleidet mit einem dunkelgrünen Tiroler Umhang. In der Hand hielt er mehrere Empfehlungsschreiben von Freunden Pasternaks aus Deutschland mit der Bitte, ihm in dem fremden Land, das er zum ersten Mal besuchte, behilflich zu sein. Sein Name Rainer Maria Rilke sagte Pasternak zwar nichts:

Aber die ganze äußere Erscheinung dieses jungen Deutschen (ich versuchte, ihn unauffällig genauer zu studieren, während ich die Briefe überflog) mit dem kleinen weichen Bärtchen und den großen blauen, kindlich reinen, fragenden Augen und wie er da stand und den Raum betrachtete, erinnerte mich eher an einen russischen Intellektuellen. Seine edle Haltung, sein lebensfrohes, bewegliches Wesen, seine unbändige Begeisterung für alles, was er in Russland bereits gesehen hatte, in diesem für ihn, wie er es ausdrückte, „heiligen“ Land – das alles bezauberte mich sofort. Und schon nach dem ersten kurzen Gespräch fühlten wir uns wie gute alte Freunde (die wir dann später auch wurden).

Rilke war damals 23 Jahre alt und noch nicht der berühmte Lyriker, als den wir ihn heute kennen. Er war gemeinsam mit dem Ehepaar Andreas nach Russland gekommen – dem Orientalisten Carl Friedrich Andreas und dessen Ehefrau Lou Andreas-Salomé, die Rilke 1897 kennengelernt hatte. Louise von Salomé, so ihr Name vor der Heirat, war in Petersburg geboren, und Rilkes schwärmerische Liebe zu ihr übertrug sich auch auf das Land, aus dem sie kam. In Moskau wurde damals gerade das Osterfest gefeiert, und Rilke besuchte nicht nur die vielen Kirchen und Klöster, sondern nahm auch an den Gottesdiensten, Prozessionen und Riten der Osterzeit teil. Pasternak vermittelte ihm verschiedene Kontakte zu Künstlern und Schriftstellern, insbesondere zu Leo Tolstoi (der allerdings Rilkes Begeisterung für die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Rituale überhaupt nicht teilte).

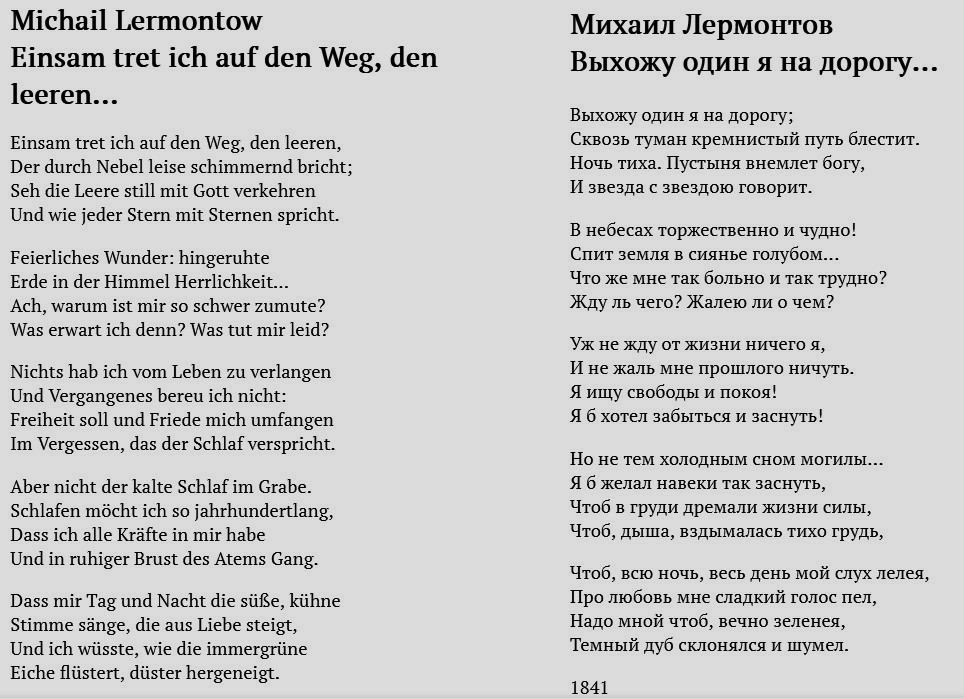

Ein Jahr später besuchte Rilke Russland ein zweites Mal, wieder mit Lou Andreas-Salomé, die sich von ihrem Ehemann inzwischen getrennt hatte. Wie die erste dauerte auch die zweite Reise mehrere Monate und führte die beiden außer nach Moskau nach Kiew, Tula, Nischni Nowgorod und noch in eine Reihe anderer alter russischer Städte. Mittlerweile hatte Rilke so schnell und gut Russisch gelernt, dass er nicht nur imstande war, Tolstoi und Dostojewski im Original zu lesen – er übersetzte auch russische Lyrik ins Deutsche und schrieb sogar selbst einige Gedichte auf Russisch. 1902 übertrug er das Igorlied, ein mittelalterliches Epos, ins Deutsche. Aus dem Jahr 1919 stammt seine Übersetzung eines berühmten Gedichts von Michail Lermontow.

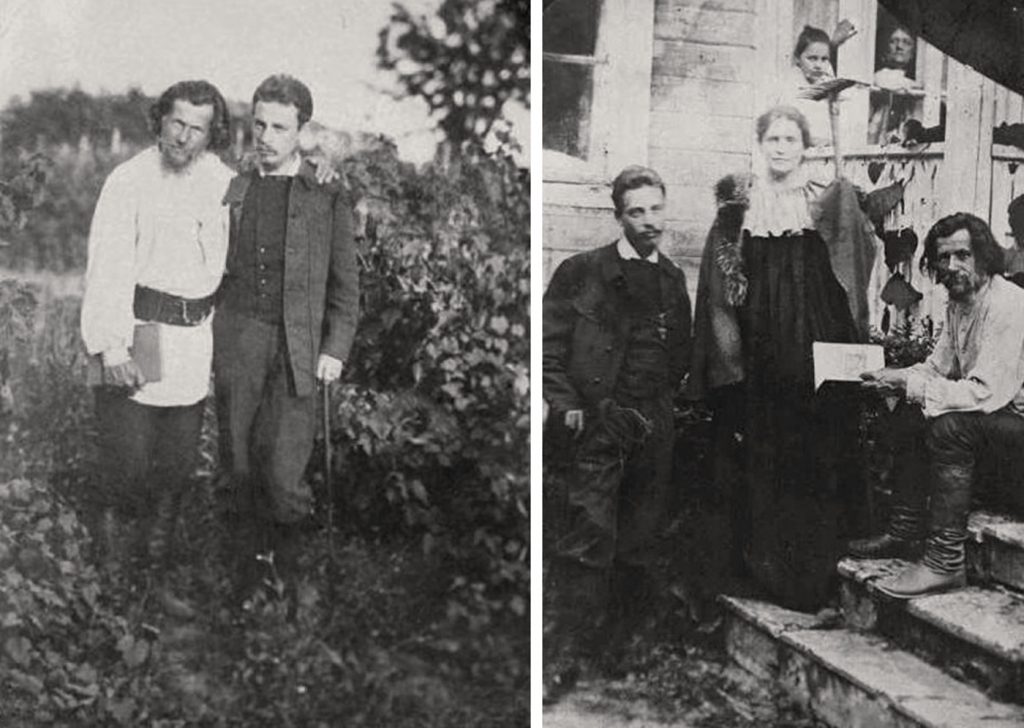

Die folgenden Fotos wurden während der zweiten Reise im Sommer 1900 gemacht. Auf dem linken Bild sieht man Rilke Arm in Arm mit dem Bauerndichter Spiridon Droschschin (1848 – 1930), von dem er einige Gedichte übersetzte; auf dem rechten steht Rilke neben Lou Andreas-Salomé, rechts neben ihr sitzt Droschschin.

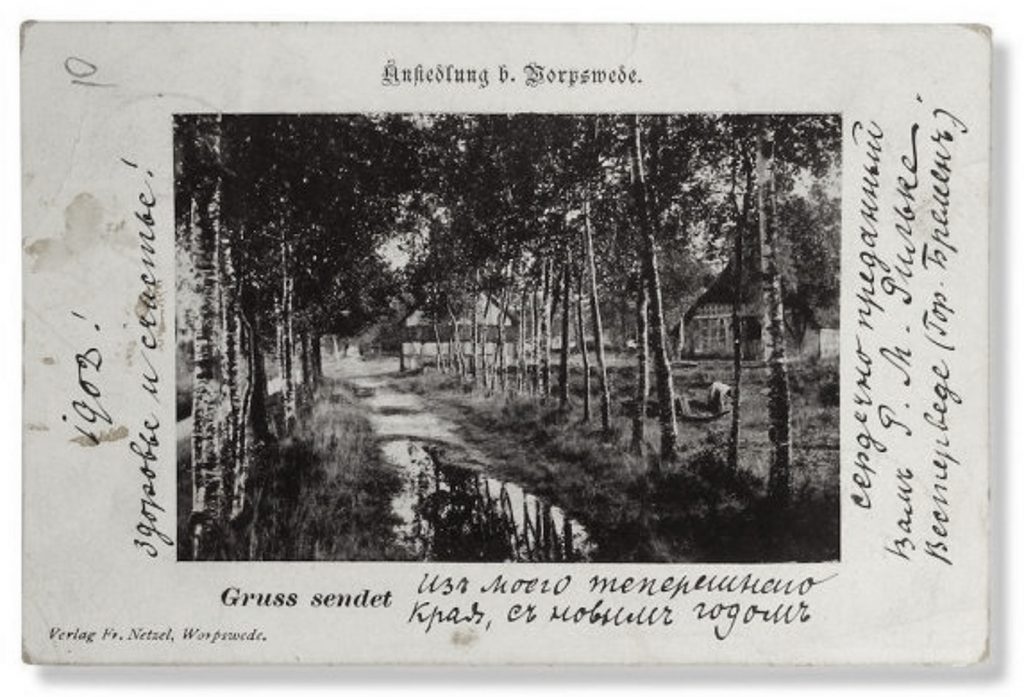

An eben diesen Droschschin ist auch die in russischer Sprache geschriebene Neujahrskarte gerichtet. Der Text auf der Karte lautet übersetzt: „1902! Gesundheit und Glück! Gruss sendet aus meiner jetzigen Gegend, zum Neuen Jahr der Ihnen herzlich ergebene R. M. Rilke. Westerwede (Stadt Bremen)“.

Auf der zweiten Reise nach Russland begegneten sich Leonid Pasternak und Rilke nur einmal kurz und zufällig, auf einer Eisenbahnstation irgendwo zwischen Moskau und Tula. Rilke war gerade auf dem Weg zu einer erneuten Zusammenkunft mit Leo Tolstoi. Das war auch das einzige Mal, dass Leonids Sohn Boris, das älteste seiner vier Kinder und damals zehn Jahre alt, mit Rilke zusammentraf. Diese Begegnung prägte sich Boris Pasternak so lebhaft ein, dass er sie viele Jahre später, 1929, noch in allen Einzelheiten in seinem autobiographischen Essay „Geleitbrief“ wiedergibt. Lou Andreas-Salomé hielt er damals übrigens für Rilkes Mutter oder ältere Schwester.

Eine weitere Begegnung zwischen Leonid Pasternak und Rilke gab es in Rom 1904. Dort hatte sich Rilke mit seiner Frau, der Bildhauerin Clara Westhoff, zeitweise niedergelassen, während Pasternak sich auf einer längeren Studienreise durch Deutschland und Italien befand. Diesmal saßen sie stundenlang zusammen und redeten bis tief in die Nacht. Pasternak erinnert sich:

Wie gemütlich war es bei ihnen und wie interessant! Unvergesslich sind mir die Stunden, die ich mit ihm in angeregtem Gespräch verbrachte. Und auch diesmal war das wichtigste Thema außer der Kunst das von ihm vergötterte Russland und die russische Literatur, die er sehr gründlich studiert hatte.

Besonders beeindruckt war Pasternak von Rilkes Übersetzung des Igorliedes.

In der Folge bleibt der Kontakt zwischen den beiden nur noch brieflich bestehen, bis Krieg und Revolution schließlich auch dieses dünne Band zerreißen. Später hört Pasternak gerüchtweise, Rilke sei nicht mehr am Leben.

Erst als ich im Jahr 1921 ins Ausland ging, erfuhr ich zu meiner und meiner Familie größten Freude, dass Rilke am Leben und gesund sei und in der Schweiz arbeite und wohne. Ich schrieb ihm sofort und wie immer – auf Russisch.

Als Antwort bekam ich einen langen Brief von ihm, den letzten vor seinem völlig unerwarteten Tod. Der Anfang war noch auf Russisch, aber nach den ersten Zeilen gesteht er, er habe schon verlernt, Russisch zu schreiben; weiter versichert er, Russland – „dieses unvergessliche Märchen“ – sei für ihn „nah, teuer und heilig geblieben und für immer in den Grundlagen seiner Existenz verwurzelt“.

1926 stirbt Rilke mit 51 Jahren an Leukämie.

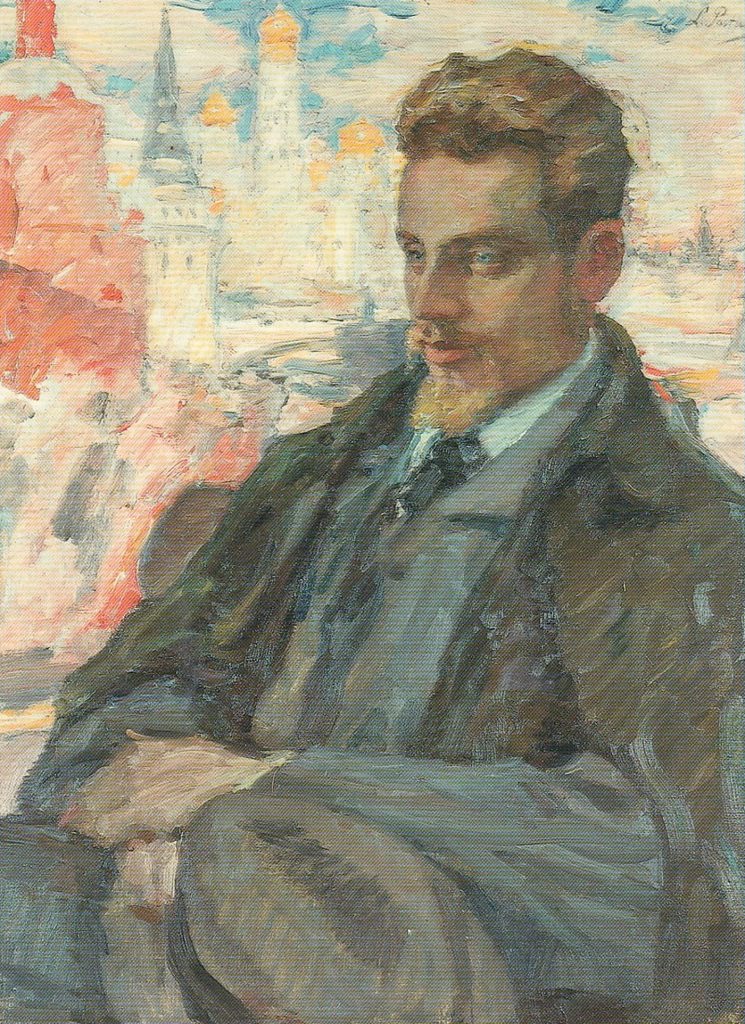

Pasternak in Deutschland

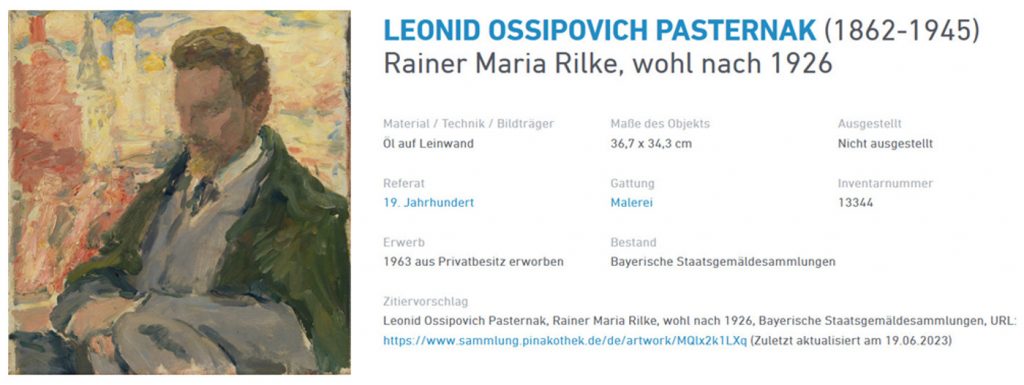

Erst nach Rilkes Tod malt Leonid Pasternak ein Porträt von ihm, ein großformatiges (94 cm x 74 cm) Ölgemälde nach Skizzen, die er in der Zeit ihrer persönlichen Begegnungen angefertigt hatte. Es zeigt den jungen Rilke aus den Jahren 1899/1900 und im Hintergrund die Türme und Kuppeln der Kremlkirchen – Rilkes „unvergessliches Märchen“.

Erstmals ausgestellt wurde das Porträt 1932 in der Galerie Victor Hartberg in Berlin; es fand eine sehr positive Resonanz. Nur der Kunstkritiker Pawel Ettinger, ein persönlicher Freund Pasternaks, der allerdings nur eine Fotografie des Bildes gesehen hatte, äußerte sich kritisch: „Ich kann nicht sagen, dass mir dieses Porträt absolut ähnlich erscheint, es ist zu sehr geschönt.“ Pasternak reagierte verletzt und wies darauf hin, dass er ein anderes Konzept verfolgt habe – und auch darauf, dass Rilkes Witwe Clara Westhoff von dem Bild zu Tränen gerührt gewesen sei.

Außer diesem Porträt existiert noch ein kleineres, das sich heute in der Münchner Pinakothek befindet; dazu mehr in den Anmerkungen.

Als Leonid Pasternak sein Rilke-Porträt malte, lebte er schon einige Jahre, seit 1921, zusammen mit seiner Frau Rosalia, einer Pianistin, und seinen beiden Töchtern Lidia und Josefina in Berlin. Ursprünglich wollte Pasternak sich in Deutschland nur einer Augenoperation unterziehen und wieder nach Russland zurückkehren. Doch dann wurden daraus mehr als anderthalb Jahrzehnte. In Berlin, der neuen Wahlheimat, hatten in den 1920er Jahren viele vor Revolution und Bürgerkrieg geflohene Russen Zuflucht gefunden. Die beiden erwachsenen Söhne der Pasternaks, Boris und Alexander, waren in Russland geblieben.

Für den Maler Pasternak war Deutschland kein fremdes Land. Er hatte 1883/1884 in München an der Königlichen Akademie der Künste studiert, später an zahlreichen Ausstellungen in Berlin, München und Düsseldorf teilgenommen und war mit Lovis Corinth und Max Liebermann bekannt und befreundet. Trotzdem war es für ihn ein schwieriger Übergang. In Russland war er nicht nur ein namhafter Maler gewesen, sondern auch Mitglied der Akademie der Künste und Hochschulprofessor. Nun musste er als freischaffender Künstler ohne staatliche Ämter überleben. Er arbeitete vorwiegend als Porträtmaler. Aber der Verkauf von Bildern in dem von Inflation und Arbeitslosigkeit geplagten Deutschland gestaltete sich schwierig. In den Briefen an seinen Sohn Boris schreibt er: „Die Russen verlassen scharenweise Berlin, fahren nach Paris und anderen Orten. (…) Was die Verdienstmöglichkeiten betrifft, ist es hier wie bei euch, den Menschen ist nicht nach Kunst zumute.“ Und später: „Je länger wir hier leben, desto hartnäckiger und mächtiger stellt sich die Frage, wo wir sind und wie es weitergehen soll.“

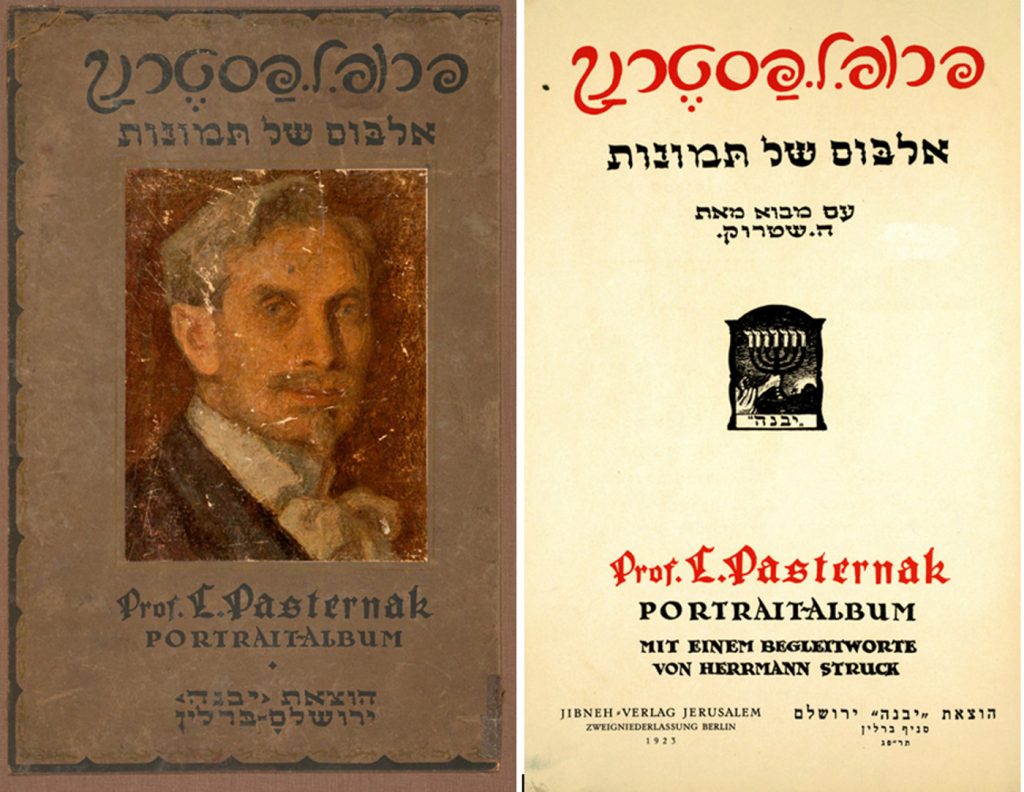

Aber es geht weiter, trotz aller Probleme. 1923 erscheint im Jerusalemer Verlag Jibneh ein kleiner Band mit Porträts von jüdischen Zeitgenossen. Das Thema Judentum lag Pasternak zeit seines Lebens besonders am Herzen. Das zweisprachige Bändchen (hebräisch und deutsch) zeigt auf dem Titel ein Selbstporträt.

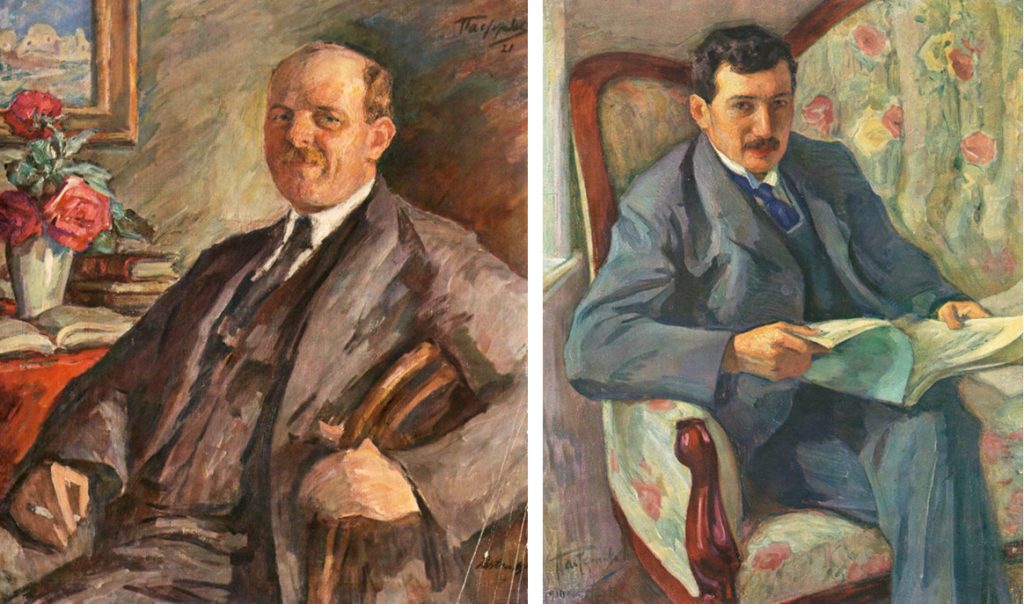

Es enthält insgesamt elf Reproduktionen von Porträts aus verschiedenen Jahren; hier zwei davon. Das Bild links, datiert 1921, zeigt den Dichter Chaim Nachman Bialik, das Bild rechts, datiert 1910, den Komponisten und Musikkritiker Joel (Yoel) Engel.

In den folgenden Jahren nimmt Pasternak an verschiedenen Ausstellungen sowohl in Deutschland wie im europäischen Ausland teil, hat auch zwei Einzelausstellungen in der Berliner Galerie Victor Hartberg, 1927/28 und 1932, die sehr gute Kritiken erhalten.

1932 erscheint eine Monographie „Leonid Pasternak“ in deutscher und englischer Sprache, Autor ist der deutsch-jüdische Kunstexperte Max Osborn. Das Buch enthält zahlreiche schwarzweiße und farbige Reproduktionen und ist heute eine bibliophile Rarität – ein großer Teil der Auflage verschwand nämlich damals auf ungeklärte Weise, wurde möglicherweise eingestampft. Pasternak vermutete antisemitische Intrigen.

Ein Exemplar des Buches schickte er seinem Sohn Boris nach Russland, dieser schrieb ihm zurück: „Von den Arbeiten, die ich noch nicht kannte, gefiel mir am besten das Porträt von Einstein (die beste Arbeit, wie ich finde), danach Liebermann und Hauptmann. Aber eine besondere, darüber hinausgehende Bedeutung hat für mich das Porträt von Rilke.“

Diese Aussage war nicht überraschend, denn Boris Pasternak war noch im Jahr vor Rilkes Tod mit ihm in einen kurzen, aber intensiven Briefwechsel getreten, an dem auch die Dichterin Marina Zwetajewa teilnahm. Später sollte er auch einige Gedichte Rilkes ins Russische übersetzen.

Nach Hitlers Machtergreifung wird das Leben in Deutschland für die jüdische Familie Pasternak zunehmend schwerer und gefährlicher. 1938 beschließt das Ehepaar, nach Russland zurückzukehren. Vorher besuchen sie aber noch ihre Tochter Lidia, die 1935 einen Engländer geheiratet hat und seitdem in Oxford lebt. In London stirbt überraschend Rosalia Pasternak, dann bricht der Weltkrieg aus. Schwerkrank und deprimiert bleibt Leonid Pasternak in England und zieht zu seiner Tochter nach Oxford, wo er 1945 im Alter von 83 Jahren stirbt. Bis zum Ende seines Lebens hat er die Hoffnung, eines Tages nach Russland zurückkehren zu können, nicht aufgegeben.

Anmerkungen, Quellen, Links

Über Rilke und seine beiden Russlandreisen gibt es in Buchform und im Netz sehr viel Material. Ich möchte nur ein schon etwas älteres Buch herausgreifen: Rilke und Russland. Briefe, Erinnerungen, Gedichte, erschienen 1986 im Insel-Verlag und im Aufbau-Verlag, herausgegeben und eingeleitet von dem russischen Literaturhistoriker, Germanisten und Rilke-Kenner Konstantin Asadowski, der auf 659 Seiten eine riesige Fülle an Materialien zusammengetragen hat.

Nicht so zahlreich sind die Informationen über Leonid Pasternak, zumindest nicht in deutscher Sprache. Einen guten und zuverlässigen Überblick über die Familie Pasternak, insbesondere über Lebensdaten und Werk von Leonid und Boris, gibt die englischsprachige Website des Pasternak-Trust in Oxford, einer von Pasternaks Tochter Lidia gegründeten Stiftung: https://pasternak-trust.org/

Dort kann man eine umfangreiche „Gallery“ mit Leonid Pasternaks Bildern betrachten, unterteilt in Porträts, Landschaften, Stilleben und Familienszenen (vor allem seine vier Kinder sind so häufig von ihm gezeichnet und gemalt worden, dass seine Freunde schon spotteten, die Kinder müssten für den Unterhalt der Familie sorgen).

Die beiden längeren Zitate über die Begegnungen mit Rilke und seinen letzten Brief stammen aus dem Buch: Leonid Pasternak, Zapisi raznych let (L. P., Aufzeichnungen aus verschiedenen Jahren), Moskau 1975, S.146 und 150. Dieses Buch ist auch in einer englischen Übersetzung erschienen.

Die Zitate aus dem Briefwechsel mit seinem Sohn Boris und weitere Details zu seiner Freundschaft mit Rilke und seinem Leben in Deutschland habe ich in einer Monographie zu Leben und Werk Pasternaks gefunden, die 2001 begleitend zu einer Ausstellung seiner Bilder in der Tretjakow-Galerie in Moskau erschienen ist: Leonid Pasternak v Rossii i Germanii (L. P. in Russland und Deutschland), Moskau 2001, dort besonders S.12-16 und S.19-29.

Beide Bücher gibt es als pdf-Dokumente, die man lesen oder herunterladen kann, in der elektronischen Bibliothek „Im Werden“: https://imwerden.de/publ-11484 bzw. https://imwerden.de/publ-13557

Die Übersetzungen sind wie immer, wenn nicht anders angegeben, von mir.

Das 1923 in Jerusalem/Berlin erschienen kleine „Portrait-Album“ mit Porträts jüdischer Zeitgenossen Pasternaks kann man komplett auf der Website des „Center for Jewish History“ ansehen und auch herunterladen: https://digipres.cjh.org/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE4374522

Das abgebildete großformatige Rilke-Porträt befindet sich im Privatbesitz der Nachkommen Rilkes, ist aber hin und wieder als Leihgabe in Ausstellungen zu sehen, zuletzt 2017/2018 in der Wanderausstellung „Rilke und Russland“, die in Marbach, Bern, Zürich und Moskau gezeigt wurde. Es gibt noch ein kleineres Porträt (36,7 cm x 34,3 cm), ebenfalls ein Ölbild, in der Komposition ganz ähnlich, aber weniger detailliert ausgeführt; vielleicht handelt es sich um eine Vorstudie zu dem größeren Porträt. 1963 wurde dieses kleinere Bild von Rilkes Erben der Münchner Pinakothek übergeben, befindet sich dort aber nicht in der Dauerausstellung. Die Angaben zu den beiden Bildern gehen in den Quellen oft durcheinander, selbst der kurze Wikipedia-Artikel zeigt das eine Bild, verweist aber in den Anmerkungen auf das andere. Hier zur Klärung ein Screenshot von der Website der Pinakothek München mit einer Abbildung und den genauen Daten.