RUSSLAND HISTORISCH

Diesen ungewöhnlichen, lebhaft bebilderten sowjetischen Teller konnte man 2011 beim Auktionshaus MacDougall in London ersteigern. Er zeigt einen Bauern und einen Arbeiter, die sich die Hand geben; hinter ihnen leuchtet der rote Stern der Sowjets, über ihnen sieht man ein lateinisches V = die römische Zahl Fünf, denn der Teller wurde, wie Datum und Jahreszahlen auf dem Tellerrand verraten, zum fünften Jahrestag der Oktoberrevolution geschaffen.

Der Entwurf stammt von dem Baltendeutschen Rudolf Vilde (1868 – 1938), der selbst allerdings durchaus kein Revolutionär war. In Lettland geboren, hatte er in Moskau, Paris und München studiert und war bald ein bekannter Künstler und angesehener Experte für angewandte Kunst geworden. 1905 holte ihn Zarin Alexandra nach St. Petersburg an die Kaiserliche Porzellanmanufaktur, wo er ab 1906 die Malerwerkstatt leitete. Diese Manufaktur war bereits 1744 von der Zarin Elisabeth gegründet worden und stellte bis zur Revolution hochwertiges Porzellan vornehmlich für den Zarenhof her – Service, Vasen, Deko- und Gebrauchsgegenstände.

Im März 1918 wurde die Kaiserliche Porzellanmanufaktur St. Petersburg verstaatlicht und in Staatliche Porzellanmanufaktur und ab 1925 in Lomonossow-Porzellanmanufaktur umbenannt.

Das Porzellan der Zaren war seit dem 18. Jahrhundert nach einer eigenen Rezeptur hergestellt worden und von höchster Qualität. Man nannte es das „weiße Gold“ der Zaren. Nach der Beschlagnahmung entdeckten die neuen bolschewistischen Machthaber in den Magazinen des Werks große Mengen von sogenannter „Weißware“ – hochwertiges, aber noch unbemaltes Porzellan. Sie beschlossen, es für ihre Zwecke weiterzuverwenden und statt mit gefälligen Landschaften und traditionellen Ornamenten mit revolutionären Losungen und modernen Motiven bemalen zu lassen: Geschirr und Vasen im Dienst der kommunistischen Agitation und Umerziehung des Volkes. So wurde das neue Porzellan denn auch genannt: „Agitfarfor“, die Abkürzung für „агитационный фарфор“ oder deutsch „Agitationsporzellan“. Die Manufaktur unterstand jetzt folgerichtig dem Volkskommissariat für Bildung, geleitet von Anatoli Lunatscharski, der sich lebhaft für die Produktion interessierte und das Werk auch persönlich besuchte.

Die erfahrenen Künstler und Kunsthandwerker wie Rudolf Vilde, Sergej Tschechonin, Natalija Danko und andere wurden übernommen und weiterbeschäftigt, zusätzlich holte man sich noch andere bekannte Maler für neue Ideen und Entwürfe: Natan Altman, Boris Kustodijew, Kusma Petrow-Wodkin zum Beispiel. Was sie schufen, war wirklich außergewöhnlich, brach mit allen Traditionen und wirkt auch heute nach einem Jahrhundert noch frisch und überraschend.

Auf diesem von Natan Altman (1889 – 1970) entworfenen Teller sieht man im Zentrum die Symbole für den Arbeiter- und Bauernstaat, Ähre und Sichel bzw. Fabrikschlote. Auf dem Rand steht „Die Erde den Werktätigen“ („Земля трудящимся“).

Solche Losungen, Parolen oder Zitate wurden meist auf dem Tellerrand rund um ein zentrales Bildmotiv angeordnet und variierten von eher knappen Aufrufen wie „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“ oder „Alle Macht den Sowjets“ bis zu längeren Zitaten aus den Schriften von Lenin, Tolstoi und Karl Marx.

Einige Beispiele:

„Die Macht wird nicht übergeben – man holt sie sich mit dem Gewehr in der Hand.“

„Власть не передают – её берут с оружением в руках.“ (Lenin)

„Nur Arbeit, Arbeit, bis die Schwielen bluten, wird uns zum endgültigen Sieg führen.“

„Только труд и труд до кровавых мозолей даст нам окончательную победу.“

„Lerne lesen und schreiben, dann lebt es sich leichter.“

„Учись грамоте, жить легче.“

„Die Kunst ist eines der Mittel, die Menschen zu einen.“

„Искусство есть одно из средств единения людей.“ (Tolstoi)

Neben dem eingangs genannten Rudolf Vilde war Sergej Tschechonin (1878 – 1936) einer der wichtigsten Künstler in diesem Genre. Wie Vilde hatte auch er schon für die Kaiserliche Porzellanmanufaktur gearbeitet und war als Grafiker und Buchillustrator sehr erfolgreich. Nun wurde er zum künstlerischen Leiter des neuen Werks ernannt.

Diesen Teller hat er 1922 entworfen.

Ein rotes Band mit Eichenblättern, Hammer, Sichel und Ähren umrahmt die Losung „Die Herrschaft der Arbeiter und Bauern wird nicht enden“ („Царству рабочих и крестьян не будет конца“), darüber, von Sonnenstrahlen umgeben, stehen die Buchstaben „RSFSR“, Abkürzung für „Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik“.

Tschechonin ging 1928 nach Paris, um eine Ausstellung von sowjetischem Porzellan und Plakaten vorzubereiten, und kehrte von dort nicht mehr in seine Heimat zurück.

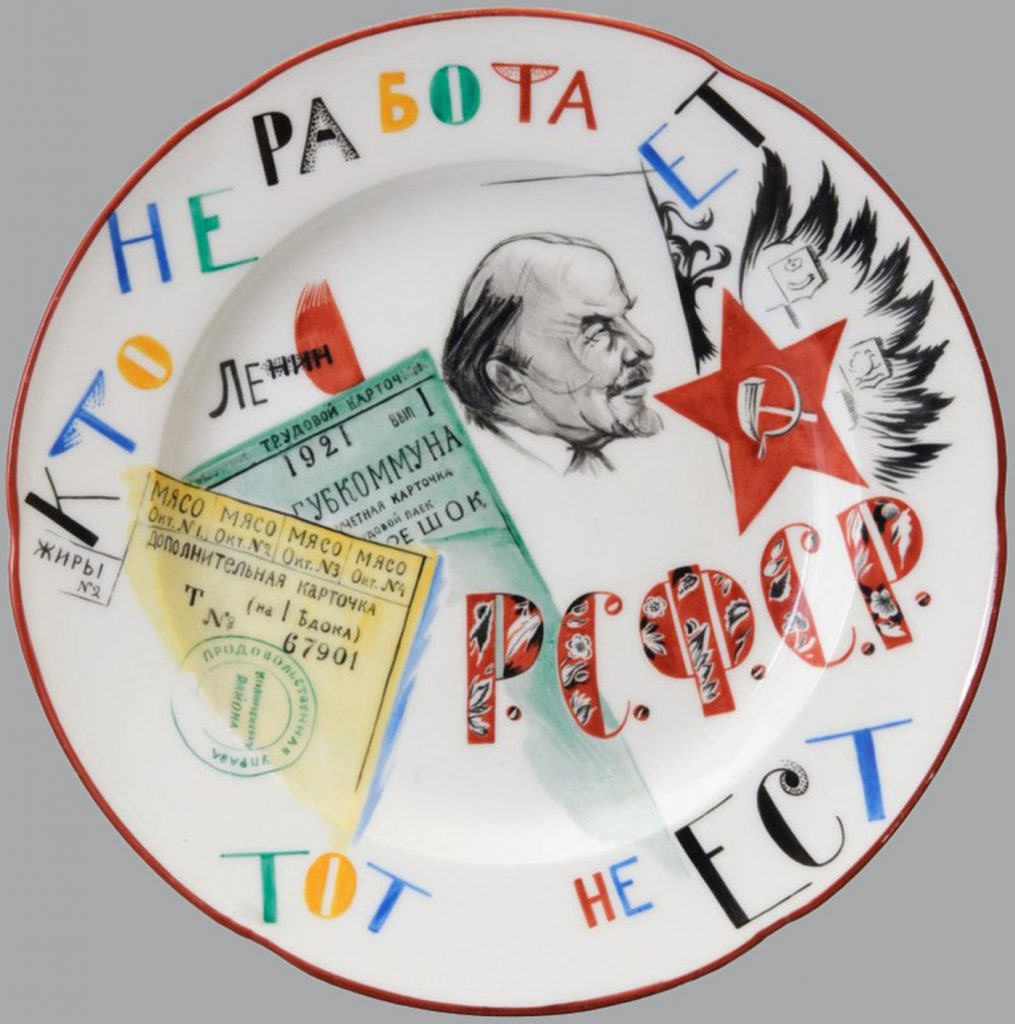

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel ist der nächste Teller, auf dem sich alle typischen Bestandteile finden: ein griffiger Spruch in der typischen hüpfenden Schrift: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ („Кто не работает, тот не ест“); ein Leninkopf; Hammer, Sichel, Stern; die rotschwarz geblümte Abkürzung „RSFSR“; und als Tüpfelchen auf dem i die realistische Darstellung von zwei Lebensmittelkärtchen. Der Entwurf zu diesem Teller stammt von Natan Altman.

Lenin taucht öfter als Motiv auf, seltener auch Trotzki als Führer der Roten Armee. Die Petersburger Eremitage, die eine große Sammlung von Agitporzellan ihr Eigen nennt, besitzt übrigens seit 2005 auch einen Teller mit dem Porträt Putins, gemalt in einem Stil, der sehr an die Teller aus den 1920er Jahren erinnert – es fehlt nur die passende Parole.

Aber zurück zu den Originaltellern des Agitporzellan. Sehr direkt kommt die Aufforderung auf dem Rand des nächsten Tellers daher: „Weg mit dir, Bourgeoisie, scher dich fort, Kapital!“ („Пропади, буржуазия, сгинь, капитал!“)

Diesen Teller haben die Adoptivsöhne Sergej Tschechonins entworfen, Pjotr und Georgi Vytschegtschanin. Sie traten schon in ganz jungem Alter (13 bzw. 15 Jahre) in die Manufaktur ein. Die einzelnen Buchstaben sind stark stilisiert und fallen wie lauter durcheinandergeworfene Spielsachen so sehr hin und her, dass man sie erst auf den zweiten Blick als Schrift erkennt, und selbst dann ist es noch schwierig, die einzelnen Worte zu entziffern. (So wird der harsche Text auch etwas abgemildert.) Die Embleme der Sowjetunion im Zentrum sind umflackert von roten Blitzen.

Die ursprüngliche Absicht, dieses neue kommunistische Essgeschirr in jede proletarische Familie zu bringen, damit es dort seine erzieherische und bewusstseinsbildende Wirkung entfalte, ließ sich allerdings nicht umsetzen. Eine billige Massenproduktion war nicht möglich, das kostbare Porzellan musste von Hand bemalt werden. Entsprechend klein waren die Auflagen, normalerweise nicht mehr als 300 Stück. In der Sowjetunion wurden die fertigen Produkte auch nur in drei Geschäften verkauft, zwei davon befanden sich in Petrograd (eins davon direkt im Werk), das dritte in Moskau.

Jelena Danko, die Schwester der berühmten Designerin und Porzellankünstlerin Natalija Danko, die selbst auch Porzellanmalerin und außerdem Kinderbuchautorin und Schauspielerin war, lebte seit 1918 in Petrograd. Sie schreibt über diese Zeit in ihrem 1946 posthum erschienenen Buch „Das Geheimnis der Chinesen“:

Wer sich an das Petrograd jener Jahre erinnert – an die rissigen Wüsteneien der Fahrdämme, an die in Finsternis und Kälte versunkenen unbewohnten Häuser, mit stachligen Sternchen in den Fenstern, den Spuren kürzlich eingeschlagener Gewehrkugeln -, der erinnert sich auch an die Porzellanvitrine auf dem Newski Prospekt. Auf glänzend weißen Tellern brannten dort rote Sterne. Hammer und Sichel flackerten in mattem Porzellangold, märchenhafte Blumen ringelten sich um die Buchstaben „RSFSR“. Da standen kleine porzellanene Rotarmisten, Matrosen, Partisanen. Auf einem großen Teller sah man eine aus einem Blumenkranz geformte Aufschrift: „Wir werden die ganze Welt in einen blühenden Garten verwandeln.“ Die Passanten blieben immer wieder vor der Vitrine stehen und schauten lange auf das Porzellan. Dieses Porzellan war eine Botschaft aus einer wunderschönen Zukunft, für die das sowjetische Land sich in schrecklichen Kämpfen mit Hunger, Zerstörung, feindlicher Aggression erschöpfte.

Der schöne Teller, von dem sie spricht, ist möglicherweise dieser hier von Ljubow Gausch aus dem Jahr 1921 gewesen – mit seinem anmutigen Blumendekor und seiner zuversichtlichen Losung ist er eher untypisch für den „Agitfarfor“, und in den Bürgerkriegswirren der damaligen Zeit wirkte er sicher wie ein Gruß aus einer anderen, friedlicheren Welt.

Da man die neuen Erzeugnisse der Manufaktur im eigenen Land kaum verkaufen konnte – sie waren zu teuer -, schickte man sie auf Ausstellungen ins Ausland, wo sie einen unerwartet großen Erfolg hatten und viele Preise gewannen. In Berlin, London, Brüssel, Paris, Stockholm, Mailand und Venedig – überall erregten sie großes Aufsehen und zogen das Interesse von Besuchern und Experten an. Reiche Sammler und Liebhaber von edlem Porzellan ließen sich die ungewöhnlichen Stücke direkt aus Petrograd kommen.

Lunatscharski schrieb dazu 1923 in einem Zeitungsartikel:

Unser Werk hat mehrmals an Ausstellungen im Ausland teilgenommen, regelmäßig mit Erfolg, und hat wichtige Auszeichnungen bekommen. Wenn es gelingt, die Produktion zu verbilligen und allgemein zugänglich zu machen, wird sie auch innerhalb unseres Landes ein breites Echo finden, und zwar nicht nur bei den Geschäftemachern der NEP, sondern bei der arbeitenden Bevölkerung. Das wäre eine echte Auszeichnung.

Das sollte leider ein frommer Wunsch bleiben.

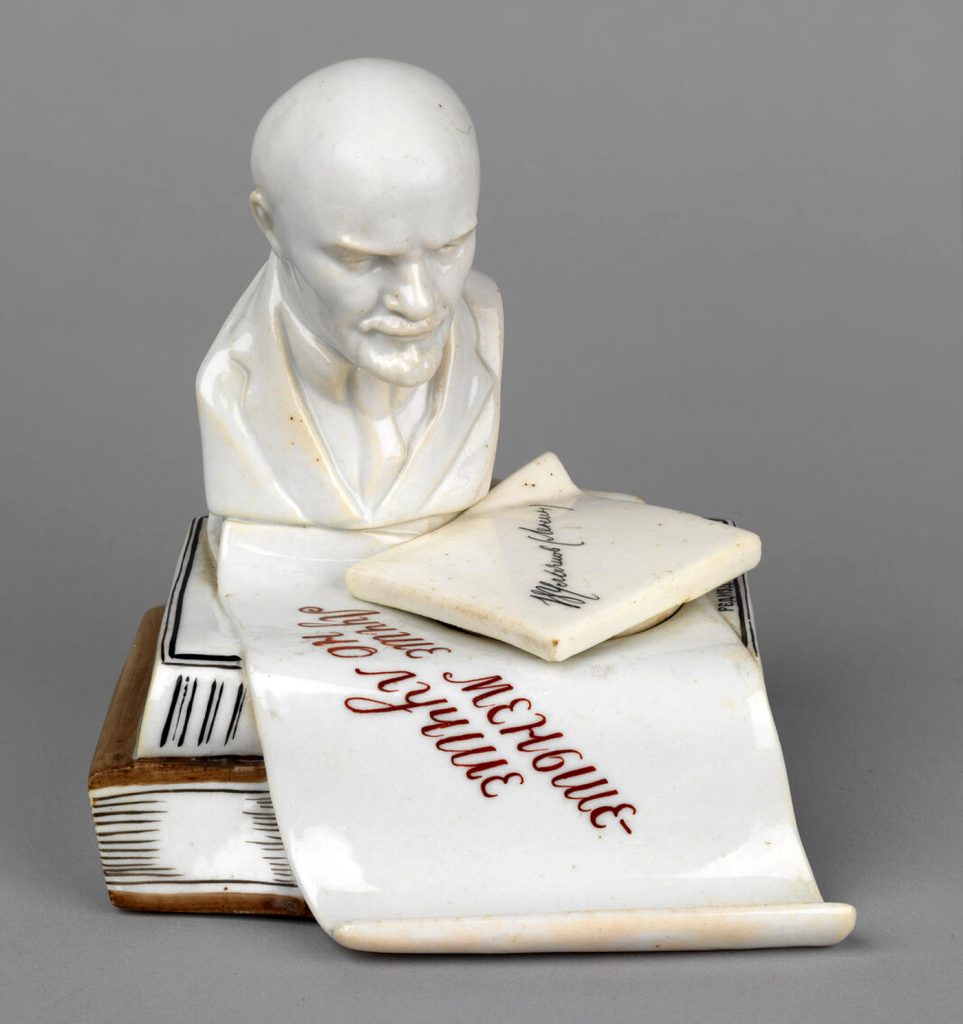

Jelena Danko hat es in dem oben zitierten Abschnitt bereits erwähnt – außer Tellern, Tassen und Schüsseln wurden auch kleine Statuetten hergestellt, keine tändelnden Schäferinnen wie früher, sondern Menschen aus dem Volk.

Die unbestrittene Meisterin in diesem Fach war Jelenas Schwester Natalija Danko. Ihre figürlichen Arbeiten stellen Rotgardisten dar, Krankenschwestern, Postboten, Wahrsagerinnen – oder, wie auf den beiden nächsten Abbildungen, eine Stickerin, die an einem Sowjetbanner arbeitet, und einen Zeitungsjungen.

Natalija Dankos berühmteste Arbeit war ein Schachspiel oder genauer gesagt zwei Sätze von Schachfiguren – und zwar nicht wie üblich schwarze und weiße Figuren, sondern „Rote“ und „Weiße“ im politischen Sinn. Gespielt wurde ebenfalls auf roten und weißen Feldern.

Im Zentrum sieht man hier den weißen König, dargestellt als Tod. Die mit Ketten gefesselten Figuren im Vordergrund sind die weißen Bauern.

Ein kompletter Figurensatz dieses Schachspiels ist heute ein Vermögen wert. 2007 hat der Oligarch Alischer Usmanow einen solchen bei Sotheby’s erworben. Usmanow ist der milliardenschwere Geschäftsmann mit Häusern am Tegernsee und einer 156 m langen Luxusjacht, die im Hamburger Hafen ankert und 2022 beschlagnahmt wurde. Das Schachspiel war ein Teil der von ihm für insgesamt 100 Millionen Dollar gekauften Kunstsammlung von Mstislaw Rostropowitsch und Galina Wischnewskaja.

1938 erhielt Natalija Danko einen besonders ehrenvollen Auftrag vom Staat – den figürlichen Schmuck am Deckengewölbe der Moskauer Metrostation Teatralnaja zu entwerfen. Insgesamt vierzehn von ihr gestaltete Hochreliefs aus Keramik zeigen Tänzer und Musikanten der verschiedenen Nationalitäten der UdSSR.

Unter welch schwierigen Bedingungen die kunstvolle Porzellanmalerei zustande kam, schildert Jelena Danko. Auf dem Foto unten ist sie rechts neben ihrer berühmteren Schwester Natalija zu sehen, deren Entwürfe sie als Porzellanmalerin oft ausgeführt hat. Beide Schwestern sind leider früh gestorben, 1942 an Entkräftung durch die Strapazen der Leningrader Blockade und der anschließenden Evakuierung nach Irbit – Jelena noch unterwegs, Natalija kurz nach ihrer Ankunft in Irbit.

In dem Kapitel „Hammer und Sichel auf Porzellan“ aus dem oben erwähnten Buch über die Geschichte des Porzellans beschreibt sie die mühselige, strapaziöse Arbeit in der Petrograder Porzellanmanufaktur während des Bürgerkrieges.

Auf den Tischen standen in Reih und Glied die kleinen porzellanenen Matrosen, Rotarmisten, Pioniere. Eine Arbeiterin aus Porzellan bestickte ein rotes Banner, eine andere hielt eine Rede auf einem Meeting, eine Usbekin riss sich ihren Tschador herunter.

Schachfiguren aus Porzellan waren dort aufgestellt. Die weißen waren die Zaren und Kapitalisten. Die roten die Arbeiter, Bauern, Rotarmisten.

Die Zeiten waren schwer. Der Bürgerkrieg hatte die Stadt vom Rest des Landes abgeschnitten. In Petrograd gab es kein Brot, es fehlte an Holz und Kohlen. Die Werkstätten konnten nicht geheizt werden. In den Öfen zischte und spuckte das feuchte Brennholz und wollte sich nicht entzünden.

Die Maler konnten die Pinsel mit ihren erstarrten Fingern kaum halten. Ihr Atem setzte sich in Tröpfchen auf dem kalten Porzellan ab und verdarb die zarte Malerei. Sie mussten sich Papierstreifen zwischen die Zähne stecken und damit den Mund bedecken, um das Porzellan vor ihrem Atem zu schützen.

Sie arbeiteten in einem kleinen Raum mit einem qualmenden Öfchen. Aus den rostigen Ofenrohren wälzte sich Ruß auf die Tische. Die Maler saßen eng nebeneinander und stießen sich gegenseitig mit den Ellenbogen, wenn sie große Teller bemalen mussten. (…)

Die Manufaktur schickte ihre Produkte in die alten europäischen Städte – nach Stockholm, Brüssel, Paris, Mailand und Venedig. Die Europäer drängten sich vor den sowjetischen Vitrinen und staunten: „Wie kann das sein? Es heißt doch, in Petrograd wird gehungert … die Fabriken sind zerstört … die Menschen verwildert … Aber dieses Porzellan! Schaut euch diese strahlend weiße Materie an, diese satten Farben, diese neuen kühnen Zeichnungen! Da können unsere Manufakturen nicht mithalten!“

Zum Schluss noch einige weitere Beispiele für diese ungewöhnliche Kunstrichtung.

Quellen, Links, Anmerkungen

Die hier eingefügten und viele weitere Abbildungen findet man bei Wikimedia Commons und auf der Website der Eremitage, St. Petersburg, unter den jeweiligen Künstlernamen: http://collections.hermitage.ru/entity/OBJECT

Auf diesen Seiten kann man weiterführende Artikel zum Thema lesen:

https://en.art.sovfarfor.com/applied-art/porcelain/11-soviet-agitation-porcelain.html

https://www.bbc.com/culture/article/20220629-how-teapots-were-used-to-spread-russian-propaganda

https://ipm.ru/stati-o-farfore/agitatsionnyy-farfor-istoriya-i-osobennosti

Einem der bekanntesten Künstler, Rudolf Vilde, hat die Petersburger Eremitage 2018/2019 eine eigene Ausstellung gewidmet: https://www.ipm.ru/news/vystavka_rudolf_vilde_farfor_steklo_grafika_otkrylas_v_gosudarstvennom_ermitazhe/

Vilde, ein Baltendeutscher, wurde 1868 in Mitau (heute Jelgava), Lettland, geboren. Die Angaben über sein Todesjahr gehen auseinander, in vielen älteren Publikationen ist zu lesen, er sei 1938 verhaftet worden und 1942 gestorben. Inzwischen steht fest, dass er bereits am 30. April 1938, nur wenige Monate nach seiner Verhaftung, erschossen wurde, und zwar aufgrund Artikel 58-2 des Strafgesetzbuches der RSFSR: „Konterrevolutionäre Aktivitäten mit dem Ziel eines bewaffneten Aufstandes oder einer Invasion, um Teile der Sowjetunion gewaltsam abzutrennen“. Vilde wurde knapp 70 Jahre alt.

Diese Daten und das Urteil hat die Menschenrechtsorganisation „Memorial“ ermittelt und veröffentlicht: https://lists.memo.ru/d7/f37.htm

Das niederländische Museum Hermitage Amsterdam plante für 2022 eine Ausstellung zu Rudolf Vilde, die aber wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt wurde. Das Museum war 2009 von Königin Beatrix und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew eröffnet worden, dort wurden bis Anfang 2022 in enger Zusammenarbeit mit der Petersburger Eremitage viele Ausstellungen zu russischer Kunst und Geschichte organisiert. Die Zusammenarbeit ist inzwischen beendet.

Jelena Dankos Buch „Das Geheimnis der Chinesen“, aus dem ich die beiden oben zitierten Abschnitte übersetzt habe, kann man hier online im russischen Original lesen: https://tech.wikireading.ru/hFa1wCVERm

Das Zitat von Lunatscharski stammt aus einem Artikel, den er im Februar 1923 für die „Krasnaja Niwa“, die Kunstbeilage der „Iswestija“, geschrieben hat. Übersetzt habe ich es aus dieser Quelle: http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe-sovetskoe-iskusstvo/gosudarstvennyj-farforovyj-zavod/

Und zuletzt noch einige Bücher zum Thema:

T. Kudryavtseva, Circling the Square. Avant-Garde Porcelain from Revolutionary Russia. London 2004.

Ode to Joy. Russian Porcelain in the Yuri Traisman Collection. Moskau 2008 (zweisprachige Ausgabe Englisch-Russisch, 527 S.).

Эльвира Самецкая, Советский фарфор 1920-1930-х годов в частных собраниях Санкт-Петербурга. Москва 2004.