RUSSLAND HISTORISCH

Seit einiger Zeit wird auch in Deutschland eifrig „nachverdichtet“. Vor vier Jahren konnte ich von meinem Balkon über Felder und Wiesen bis weit zum Horizont schauen, heute wird mein Blick nach wenigen Metern abrupt von einem vierstöckigen massiven Wohnklotz gestoppt. Aber freie Flächen in der Stadt sind knapp, und neu Zugezogene möchten und müssen ja auch irgendwo wohnen. Die „Verdichtung“, russisch „уплотнение“, wie sie ab 1918 in der Sowjetunion durchgeführt wurde, hatte allerdings eine ganz andere Dimension.

Enteignung privaten Wohnraums

Gleich nach der Revolution, im Dezember 1917, verbot die neue Regierung den Handel mit Immobilien, ein halbes Jahr später wurde das Recht auf privates Wohneigentum in Städten abgeschafft. Gleichzeitig strömten massenhaft Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Großstädte, sie alle brauchten natürlich auch Wohnungen. Die Bolschewiki versuchten, die Notlage durch intensivere Nutzung des vorhandenen Wohnraums in den Griff zu bekommen – das nannte man „Verdichtung“. Die bisherigen Haus- oder Wohnungsbesitzer wurden enteignet, nur ein 10 m² großes Zimmer durften sie weiterhin bewohnen (wenn sie es nicht schon vorgezogen hatten zu emigrieren). Man setzte spezielle Kommissionen ein, die die großzügig geschnittenen Wohnungen der verhassten Bourgeoisie aufteilten und neue Mieter, bevorzugt aus der Arbeiterklasse, einwiesen.

Das Pigit-Haus in Moskau

Dieses prächtige fünfstöckige Jugendstilhaus ließ sich 1904 der wohlhabende Moskauer Tabakfabrikant Ilja Pigit bauen. Er selbst bewohnte mit seiner Familie die größte Wohnung in der Beletage im ersten Stock, die anderen Wohnungen waren vermietet. Die Geschichte seines Hauses – es liegt in der Bolschaja-Sadowaja-Straße 10 – ist sehr gut dokumentiert, was einem berühmten Bewohner zu verdanken ist: Hier lebte von 1921 bis 1924 Michail Bulgakow mit seiner ersten Ehefrau Tatjana Lappa. Bulgakow hat das Haus in mehreren Erzählungen und in seinem Roman „Der Meister und Margarita“ verewigt. Heute ist die schöne Villa restauriert und zu einer Sehenswürdigkeit für Touristen geworden. Leider steht sie nicht mehr frei wie hier auf dieser alten Ansichtskarte, sondern wird auf beiden Seiten von hässlichen anderen Häusern eingeklemmt. Privatwohnungen gibt es darin auch nicht mehr, dafür beherbergt sie seit 1991 ein Bulgakow-Museum, außerdem viele Firmenbüros – u. a. residierte hier eine Zeitlang die Moskauer Vertretung von Rolls Royce.

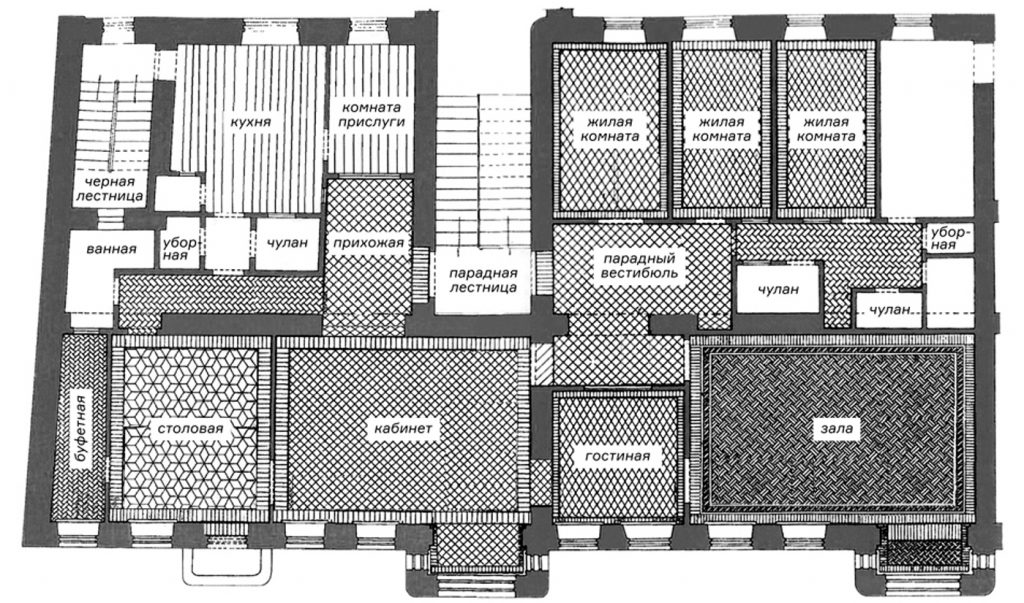

Die Wohnung der Pigits vor der Revolution …

Doch zurück in die Vergangenheit. Dies ist der Wohnungsplan der Wohnung Nr. 5, als dort vor der Revolution noch die Familie des Eigentümers lebte.

Nach vorn auf die Straße gehen von links nach rechts das Esszimmer mit Büfett, das Arbeitszimmer, ein Gästezimmer und das große Wohn- und Empfangszimmer. Auf den Hof gehen neben der Hintertreppe ganz links die Küche, daneben ein kleines Dienstbotenzimmer. Auf der anderen Seite der „Paradetreppe“ befinden sich drei Schlafzimmer. Dazwischen liegen Badezimmer, Toilette, rechts und links von der Treppe ein Flur und ein „Empfangsvestibül“, dorthin wurden wohl die Gäste geführt. Außerdem gibt es verschiedene Vorrats- oder Abstellräume und ganz rechts eine zweite Toilette.

… und nach der Revolution

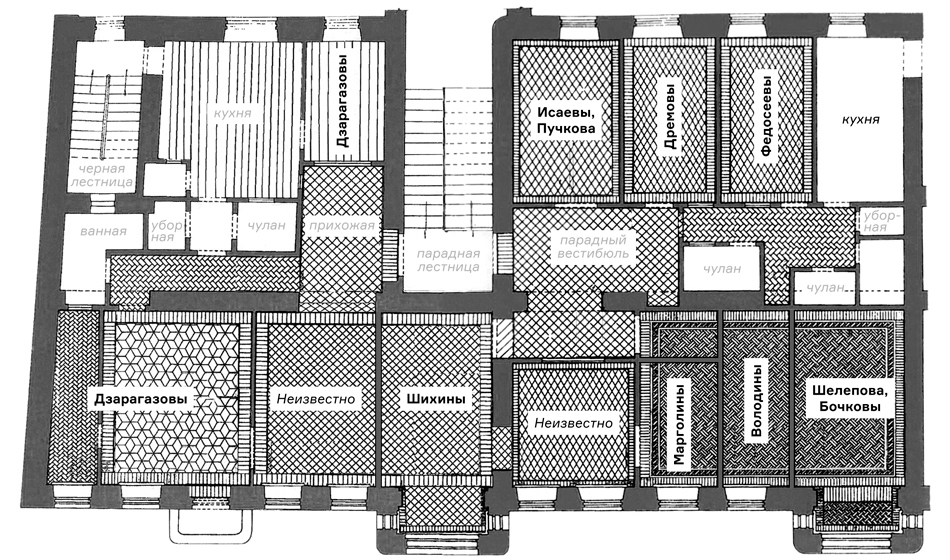

Anfang der 1920er Jahre wurde das Haus enteignet und diese Wohnung (wie auch die anderen im Haus) „verdichtet“. 1924 waren hier 14 Personen gemeldet, 1940 waren es schon 35. Auf dem folgenden Plan sieht man die Aufteilung der Wohnung in den 1950er/1960er Jahren, gezeichnet nach der Erinnerung einer damaligen Bewohnerin.

Die Wohnung war jetzt in zwei „Kommunalkas“ (Gemeinschaftswohnungen) geteilt, mit zwei Hausnummern, 5 und 5a. Im Arbeitszimmer links wurde eine Zwischenwand eingezogen, das große Wohnzimmer rechts war sogar in drei Räume für drei Famiien aufgeteilt. Im rechten Teil gab es eine weitere Küche, allerdings kein zweites Badezimmer, nur die schon vorher vorhandene Toilette. Insgesamt wohnten hier nun zehn Familien, zum Teil offenbar noch mit einer zusätzlichen alleinstehenden Person: vorn rechts z. B. die Familie Botschkow mit einer Frau Schelepowa oder hinten neben der Treppe eine Familie Issajew und eine Frau Putschkowa. Das Gedränge und Gewusel und auch den Lärm bei so vielen Bewohnern kann man sich unschwer vorstellen.

Verdichtung und Selbstverdichtung

Der Zustrom in die Großstädte hielt in den 1920er und 1930er Jahren unvermindert an. Bereits 1926 setzte man den Mindestwohnraum pro Person von vorher 8 m² auf 5 m² herunter. Um rasch eine dichtere Belegung zu erreichen, führte man 1927 eine neue Maßnahme ein, die sogenannte „Selbstverdichtung“ („самоуплотнение“). Den Bewohnern wurde eine Frist von drei Wochen gesetzt, in der sie selbst nach eigener Wahl zusätzliche Mieter in ihre Wohnung bzw. ihr Zimmer holen durften; nach Ablauf dieser Frist wiesen die Behörden nach ihrem Gutdünken neue Mitbewohner ein. Natürlich beschleunigte das den Prozess erheblich, denn die Leute suchten sich lieber schnell Verwandte oder Freunde als Mitbewohner, statt darauf zu warten, dass ihnen irgendwelche völlig unbekannte Menschen zugeteilt wurden.

Der extrem beengte Wohnraum und die von so vielen Menschen gemeinsam genutzten Räume (Küche, Flur, Bad, Toilette) führten unweigerlich zu Konflikten. Von einer Privatsphäre konnte keine Rede sein. „Gott sieht alles, die Nachbarn noch mehr“ war ein geflügeltes Wort. Viele Streitigkeiten kamen bis vor den Richter, die Behörden wurden mit Eingaben und Klagen überschüttet.

Igor Orlow hat ein Buch über die Entstehung des kommunalen Wohnungswesens in der Sowjetunion geschrieben und führt einige besonders krasse Beispiele an:

Ein 36jähriger Leningrader Arbeiter, der seit fünf Jahren im Flur wohnte, bat W. M. Molotow flehentlich, ihm eine Wohnung zu geben, damit er dort „ein Privatleben aufbauen“ könne. Die Kinder einer sechsköpfigen Moskauer Arbeiterfamilie baten darum, sie nicht in eine fensterlose, 6 m² kleine Kammer unter der Treppe einzuquartieren.

Der einzige Vorteil war der Preis. In den ersten Jahren wurde gar keine Miete erhoben, später je nach Ausstattung der Wohnung (mit Zentral- oder mit Ofenheizung, Anbindung an die Kanalisation oder nicht usw.) eine sehr geringe Miete, die durchschnittlich nicht mehr als etwa 5 % des Familienbudgets ausmachte.

Wohnungspolitik unter Stalin

Für Stalin war die Wohnungsfrage ohnehin zweitrangig, das hatte er 1930 auf dem 16. Parteitag klar gesagt. Sein oberstes Ziel war die rasche Industrialisierung des Landes, vor allem die Förderung der Schwerindustrie war ihm wichtig.

Die sowjetische Wohnungspolitik war nicht nur durch die Notwendigkeit geprägt, möglichst viele Menschen auf möglichst wenig Raum unterzubringen, sondern sie verfolgte auch ideologische Ziele. Man strebte ja eine klassenlose Gesellschaft an und die traditionelle Familie sollte durch die sozialistische Gemeinschaft ersetzt werden. Frauen sollten ihre Zeit nicht mehr mit Kochen, Putzen und Kinderbetreuung vergeuden, sondern wie die Männer eine gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ausüben. Entsprechend plante man auch ehrgeizige neue Wohnprojekte:

Im Oktober 1923 wurde in Moskau das erste Kommune-Haus für die Arbeiter der Fabrik „Dynamo“ ohne Küchen, Badezimmer und Kinderzimmer eröffnet. Die kommunale Organisation des Lebens (eine Küche für alle und die Nutzung des Flurs als Gemeinschaftsraum) war im Hinblick auf den Mangel an Wohnraum nicht nur unumgänglich, sondern entsprach auch voll und ganz dem neuen sozialpolitischen und ideologischen System.

Viele dieser oft auch architektonisch interessanten Pläne blieben aber Utopien auf dem Papier.

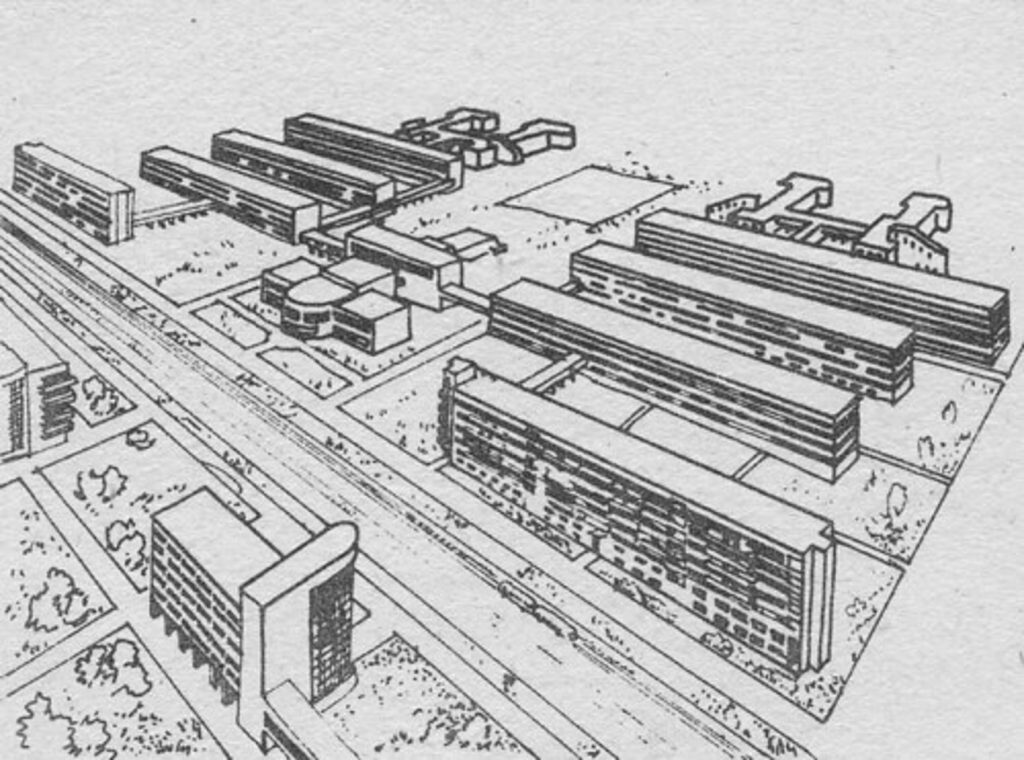

In der Nähe von Charkow war z. B. eine Wohnsiedlung namens Neu-Charkow für die Arbeiter eines Traktorenwerks vorgesehen: große Wohnblocks, die untereinander mit brückenartigen Korridoren auf der Höhe der ersten Etage verbunden waren, sodass die Bewohner bequem von einem Gebäude zum anderen gelangen konnten. Kantinen, gemeinsame Waschräume, Kindergärten, Clubräume für geselliges Beisammensein, Sporthallen, Bibliotheken – an alles war gedacht und fast alles war gemeinschaftlich und öffentlich. Eine sozialistische Vorzeigestadt – „sozgorod“ – sollte es werden, mit 300 solcher Wohnblocks. Nach neun Jahren Bauzeit waren 1939 erst 50 davon fertig. Über die Hälfte der rund 30.000 Arbeiter lebte jahrelang in Baracken. Man erlaubte ihnen schließlich, auf dem Werksgelände Häuser in Eigenregie zu bauen. Das Projekt selber wurde nie zu Ende geführt.

Die „Kommunalka“ als nostalgische Erinnerung

Bis zum Schluss befanden sich die meisten Kommunalwohnungen in „verdichteten“ Altbauten. Dann ließ Chruschtschow Ende der 1950er Jahre im großen Stil billige Plattenbausiedlungen mit abgeschlossenen Einzelwohnungen bauen – damit ging die Ära der Kommunalka allmählich zu Ende. Komplett sind sie zwar bis heute nicht verschwunden, die meisten gibt es noch in St. Petersburg. Aber es werden immer weniger, und sie werden schon seit langem als Überbleibsel der sowjetischen Vergangenheit betrachtet, bisweilen mit nostalgisch verklärtem oder getrübtem Blick. Viele Filme, meist Komödien, und Bücher tragen dazu bei. Sogar Museen zeigen inzwischen Ausstellungen zum Thema, die Besucher dürfen durch die nachgebauten Räume einer Kommunalka spazieren. So munter und vergnügt wie auf dieser Illustration ging es dort aber vermutlich eher selten zu.

Über die Zeit, als man in Moskau nicht einmal eine Zimmerecke in einer Kommunalwohnung bekommen konnte, hat Michail Bulgakow eine sehr komische Erzählung geschrieben: „Wohnraum auf Rädern“ (erschienen 1924). Der Bürger Polosuchin ist aus der Provinzstadt Jelabuga nach Moskau gekommen und sucht dort wochenlang vergeblich nach einer Bleibe. Um nicht zu frieren (es ist Winter), fährt er stundenlang Straßenbahn. Aus der Not macht er schließlich eine Tugend und richtet sich in der Bahn häuslich ein. Schnell findet er weitere Mitbewohner.

2. Dezember. Wir übernachten zu fünft. Nette Leute. Haben Decken ausgebreitet – wie in der ersten Klasse.

7. Dezember. Purzman und Familie sind eingezogen. Eine Hälfte wurde abgeteilt – für die Damen, ein Nichtraucher. Die Fenster haben wir alle übermalt. Strom ist gratis. In der Früh haben wir’s geschafft: als die Schaffnerin kam, kauften wir ihr gleich den ganzen Block ab. Erst riss sie die Augen auf vor Schreck, dann war sie’s zufrieden. Und wir fahren. An den Haltestellen ruft die Schaffnerin: „Alles besetzt!“ Ein Kontrolleur kam und fiel um vor Schreck. Entschuldigen Sie, sage ich zu ihm, alles geht streng nach Gesetz. Wir haben bezahlt und fahren. Er frühstückte mit uns bei der Erlöserkirche, am Arbat tranken wir Kaffee, dann fuhren wir zum Strastnoj-Kloster.

8. Dezember. Meine Frau und die Kinder sind gekommen. Purzman ist in den Siebenundzwanziger umgezogen. Zu mir sagte er, die Strecke gefalle ihm besser. Purzman lebt auf großem Fuß – hat Teppiche ausgelegt und Bilder bekannter Künstler aufgehängt. Wir haben es einfacher. Einen Ofen haben wir dem Wagenführer hingestellt – wirklich ein netter Kerl, gehört schon zur Familie. Er lehrte Petja fahren. Ein zweiter Ofen steht im Waggon, der dritte ist für die Schaffnerin auf der hinteren Plattform – eine nette Frau, wie eine von uns. Haben einen Kochherd aufgestellt. Wir fahren – möge Gott allen eine solche Wohnung geben!

(…)

20. Dezember. Wir werden Weihnachten feiern, mit einem Baum. Ein bisschen eng ist uns geworden. Ich beabsichtige, auf Linie 4 umzusiedeln, in eine Doppelnummer. Ja, es gibt keine Wohnungen. In amerikanischen Zeitungen ist mein Foto erschienen.

21. Dezember. Alles ist beim Teufel! Da haben wir die Weihnacht! Die Zentrale Wohnungskommission ist erschienen. Haben die sich gewundert. Wir graben ganz Moskau um auf der Suche nach Wohnraum, sagen sie, dabei ist er da …

Sie werfen alle hinaus und siedeln Ämter ein. Wir bekamen eine Frist von drei Tagen. In meinen Waggon kommt eine Polizeiwachtstube. Zu Purzman die Stufe I der Lunatscharskij-Schule.

23. Dezember. Ich fahre nach Jelabuga zurück …

Quellen, Links, Anmerkungen

Die Pläne der Wohnung und viele weitere Informationen und Bilder findet man auf der Homepage des Moskauer Bulgakow-Museums: https://bulgakovmuseum.ru

Einen Überblick über die Wohnungspolitik der Sowjetunion mit vielen Belegen und Zitaten aus russischen Archiven gibt der Historiker Igor Orlow in seinem Buch: Игорь Орлов, Коммунальная страна. Становление советского жилищно-коммунального хозяйства 1917-1941. Москва 2015.

Aus Kapitel 8, § 2 stammen die beiden von mir zitierten und übersetzten Stellen. Man kann das komplette Buch online hier lesen: https://econ.wikireading.ru/hkRXqAW0Vt

Details zur Planung und zum Bau der Arbeitersiedlung Neu-Charkow findet man u. a. hier: https://ngeorgij.livejournal.com/7844.html, auch die Skizze der Wohnblocks ist dort zu finden.

Einen interessanten Artikel zur Architektur Charkiws (so die heutige ukrainische Namensform) in den 1920er – 1930er Jahren habe ich im „Freitag“ gefunden: „Vergessene Stadt – Charkiw in der Ukraine war ein Prunkstück der sowjetischen Moderne. Heute verrostet und zerbröckelt der Ort“. Der Autor Jens Malling geht darin auch auf die Arbeitersiedlung des Traktorenwerks ein („das vielleicht fesselndste Quartier Charkiws an der Peripherie der Stadt“). Hier der Link zu dem 2018 erschienenen Artikel: https://www.freitag.de/autoren/jens-malling/vergessene-stadt

Die Passage aus Bulgakows Erzählung wurde nach folgender Ausgabe zitiert: Michail Bulgakow, Wohnraum auf Rädern und andere Erzählungen. Zürich 1975, übersetzt von Liesl Ujvary.